2006-07-31

Le point de vue des chiffres sur la guerre au Liban

Prenons les données fournies par la chronologie de CNN. Quoique fragmentaires, elles me permettent de formuler des hypothèses susceptibles de me mettre sur la piste des résultats que je recherche. Après tout, je peux me satisfaire d'une évaluation conservatrice. Tout d'abord, le Hezbollah aurait tiré, dès le 13 juillet, des « douzaines » de roquettes qui prennent pour cible le territoire israélien. Le rythme aurait augmenté au plus tard le 25 juillet, lorsque le Hezbollah en tire près de cent.

Posons donc que du 13 au 23 juillet inclusivement, le Hezbollah aura tiré 65 roquettes par jour en moyenne, soit un total de 715. Puis, mettons que du 24 au 30 juillet, il sera passé à 110 roquettes par jour en moyenne, soit un total de 770, pour quelque chose comme 1485, soit 1500 en chiffres ronds. Pendant ce temps, Israël rapportait, aux dernières nouvelles, la perte de 33 soldats et 19 civils. Bref, on peut calculer qu'il a fallu 1500 roquettes pour tuer 19 civils israéliens.

Or, l'arsenal du Hezbollah est évalué à douze ou treize mille roquettes. L'extrapolation la plus simple suggère, par conséquent, que cet arsenal pourrait produire, tout au plus, moins de 170 victimes civiles en Israël. Pendant ce temps, les forces armées d'Israël ont tué au moins 523 civils libanais...

Le futur de l'or noir

Il s'agit du numéro daté de janvier 2006, mais nos futurologues ont vu juste et le propos est toujours d'une actualité, euh, brûlante en ces temps de canicules, de feux de forêt et de conflits au Moyen-Orient. Ils ont peut-être un peu coupé l'herbe sous le pied d'Al Gore, mais sûrement pas aux États-Unis, là où ça compte, car je doute fort que la revue soit beaucoup lue au pays de George Bush... Seront-ils aussi bons prophètes qu'Hergé dans son album Tintin au pays de l'or noir, qui fut rattrapé par l'actualité avant d'avoir pu le finir?

Une des hypothèses les plus riches de conséquences dans ce domaine est celle du pic ou maximum de Hubbert appliqué à la production pétrolière. Il est relativement difficile de trouver un graphique complet en-ligne, mais la production pétrolière annuelle est recensée et extrapolée en 2004 dans ce document (.PDF), et discutée de manière très claire ici. Une version des mêmes résultats calculée en 2005 et incluant les sources d'hydrocarbures non-conventionnelles apparaît ici.

Du point de vue de ses conséquences pour le futur prévisible, le pic pétrolier est un phénomène plus difficile à cerner que l'accroissement de gaz carbonique et dont les retombées sont moins certaines que le réchauffement global produit par cet accroissement. Les données géologiques en ce qui concerne les réserves disponibles de pétrole admettent plusieurs incertitudes. Quant aux suites d'une pénurie relative croissante de pétrole, elles sont encore moins claires. On ne peut même pas se réjouir en se disant que le monde produira moins de gaz carbonique, freinant ainsi l'effet de serre, car les substituts envisagés aux hydrocarbures liquides comprennent le charbon et la biomasse, dont la combustion et parfois la production injecteraient de plus ou moins grandes quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère.

À un extrême, on retrouve les catastrophistes qui prédisent rien moins que l'effondrement de la civilisation, parfois d'ici 2010 ou 2015, quand le prix du pétrole deviendra si élevé qu'il ne sera plus question de construire des avions. Dans une certaine mesure, le pic pétrolier est l'anti-Singularité...

En fait, si on examine le diagramme calculé en 2005, on note que la production annuelle d'hydrocarbures liquides en 2050 correspondrait en gros à la production annuelle entre 1980 et 1990 (mais elle inclut beaucoup plus de gaz naturel que de pétrole conventionnel que maintenant). En 1980-1990, la population mondiale était d'environ 5 milliards de personnes; on pense qu'en 2050, elle sera moins du double. La civilisation s'effondrera-t-elle parce que chaque habitant de la planète sera obligé de consommer moitié moins d'hydrocarbures qu'en 1980-1990? Si on ne considère qu'un élément de la consommation d'hydrocarbures, soit le transport, on se dit qu'il reste beaucoup de marge, de nombreuses améliorations en fait d'efficacité énergétique ayant surtout servi à entasser les gadgets dans les voitures (climatisation, etc.) ou à augmenter des performances qui favorisent l'étalement urbain plus que les déplacements utiles.

De nombreuses solutions existent dans tous les domaines (voitures électriques, hybrides, carburant à l'éthanol ou à l'hydrogène dans le cas du transport), mais il est clair que certaines solutions exigeraient des changements de mode de vie (la fin de l'étalement urbain, la fin des voyages en avion de moins de 600 km, moins d'emballages en plastique, etc.). Les gouvernements qui retirent des millions des taxes sur le carburant seraient peut-être obligés de les réduire, ce qui affecterait les budgets étatiques.

Comme il arrive souvent, on peut pronostiquer que ce sont les pauvres qui souffriraient le plus si le prix du pétrole s'envole aussi rapidement qu'on le prévoit. Les pays riches auraient les moyens de payer les nouveaux prix ou de convertir leur infrastructure; les autres devraient se serrer la ceinture. De plus, le vieillissement de la population dans un grand nombre de pays riches laisse présager une réduction naturelle des déplacements, qui pourrait aider à gérer la crise. Sans parler du télé-travail et de l'accroissement des activités tertiaires, moins énergivores que les activités primaires et secondaires.

On se dit même que le retour à plus de déplacements à pied pourrait être aussi bénéfique que la fin d'une agriculture énergivore à outrance, qui dépend d'engrais et de pesticides synthétiques, et de transformations excessives (réduction du maïs en sirop pour l'industrie alimentaire). Plus d'exercice, une alimentation plus mesurée... Néanmoins, il existe de nombreux points où se rejoignent les problématiques du pic pétrolier et du réchauffement global. Peut-être faut-il espérer que le pic pétrolier soit pour ces années-ci, puisque les conséquences nous forceraient à agir bien avant que les conséquences du réchauffement global soient suffisamment flagrantes pour nous faire réagir...

Libellés : Énergie, Environnement, Futurisme

2006-07-29

Frère Untel, au secours!

Le râclement du métal sur l'ardoise ou du métal sur le métal est pour la plupart des gens un son désagréable à l'extrême, qui provoque une réaction instinctive.

Quand on me prend à l'improviste, certaines fautes de français ont le même effet sur moi. Ce matin, j'entendais René Homier-Roy parler avec quelqu'un, à la radio de Radio-Canada, « des problèmes que vous n'avez plus à vous préoccuper de. » Crispation immédiate et douloureuse. Il aurait fallu dont; on aurait admis desquels.

D'où sort donc une construction aussi fautive? L'anglais est naturellement la première coupable présumée, car, en anglais, il est courant de placer la préposition en bout de phrase. (On attribue à Winston Churchill, sans doute faussement, une riposte cinglante au purisme des grammairiens anglais refusant cette facilité.) L'importance en anglais des pronoms relatifs les plus simples (that, which) et l'absence d'un équivalent du dont français se traduirait forcément chez les personnes les plus influencées par l'anglais par cet emploi d'un « de que » disjoint, démembré et d'une suprême inélégance.

C'est sans doute la source première de l'erreur, mais je crois qu'il existe aussi une cause plus immédiate : l'apprentissage déficient du français au Québec, qui n'a guère changé depuis l'époque de la première lettre de Frère Untel. (Évidemment, Homier-Roy a plus ou moins l'âge d'avoir été un des élèves joualisants du Frère Untel...) Entendons-nous : je ne doute pas que les élèves québécois apprennent l'usage du dont à la petite école (encore que). Mais il est sans doute trop tard pour que cela devienne naturel. Au point où je soupçonne que l'emploi correct de dont devient le signe d'un « parler bien » encore stigmatisé aujourd'hui comme élitiste et snobinard, voire comme une trahison de la québécitude.

Si le dont était la seule victime de cette attitude, on pourrait enterrer Jean-Paul Desbiens avec un minimum de sérénité. Malgré l'équanimité qu'il affectionnait, il était loin d'être serein et on aurait peut-être besoin de sa force d'indignation encore aujourd'hui. Quand j'ai lu Les insolences du Frère Untel dans mon enfance, c'était surtout comme un document historique, et aussi comme un pendant local des recueils de perles de Jean-Charles. Force m'est de reconnaître actuellement que si on honnit l'anglais au Québec, on reste loin de faire honneur au français. Ma sœur, qui enseigne occasionnellement au collégial à Montréal, est renversée par le nombre de fautes de français de ses étudiants. Je suis plus optimiste; mes étudiants en histoire des sciences à l'UQAM, l'an dernier, ne s'en tiraient pas si mal.

Néanmoins, comme auteur, je regrette que la piètre maîtrise du français par les jeunes québécois les empêche parfois d'apprécier les romans que j'ai écrits pour eux, et qui n'ont pas pour but d'être des exercices de français. Seulement, pour créer et décrire des mondes plus compliqués que les royaumes de contes de fées de la fantasy, il faut parfois une langue un peu plus riche que la moyenne.

Libellés : Prose, Québec, Société, Université

2006-07-28

Mon bonheur, c'est l'hiver

White a ses propres idées sur ce qui fait des petits pays de la Terre des bastions du bonheur, mais j'ai ma propre théorie. Prenons les dix pays dont les citoyens se déclarent les plus satisfaits de leur sort :

1) Danemark

2) Suisse

3) Autriche

4) Islande

5) Bahamas

6) Finlande

7) Suède

8) Bhutan

9) Brunei Darussalam

10) Canada

À quelques exceptions près, je trouve frappant qu'il s'agit dans presque tous les cas de pays où il neige l'hiver (et l'automne, et le printemps, et parfois l'été!). Les seules exceptions sont les Bahamas et le Brunei Darussalam, mais ce sont naturellement des exceptions qui confirment ma nouvelle règle : la neige, c'est le bonheur...

Ce qui signifie que le réchauffement global, qui risque de faire disparaître les hivers neigeux dans de nombreux endroits, serait un malheur à double titre!

Libellés : Monde, Psychologie, Société

La pensée a besoin de cartes

La preuve en est donnée par la cartographie du cerveau complétée et diffusée par Wilder Graves Penfield (1891-1976), Theodore Brown Rasmussen (1910-2002) et Herbert Henri Jasper (1906-1999). Le résultat est une représentation distordue du corps humain : l'homonculus de Penfield. En fait, il y en a deux, qui correspondent à la sensibilité différenciée des parties du corps (l'homonculus sensoriel) et au contrôle de la motricité des parties du corps (l'homonculus moteur). Mais s'agit-il vraiment de cartes du corps humain, que ce soit au sens d'un équivalent symbolique d'une topographie réelle ou au sens d'un système de pointeurs? La variation de l'espace cortical voué à la gestion de différentes parties du corps reflète, en principe, l'importance relative de chacune, la finesse du contrôle possible pour chacune et la finesse de la discrimination possible pour chacune. Ainsi, la langue, siège du goût et organe de la parole, prend plus de place que le bras (exception faite de la main). Toutefois, dans la mesure où cette répartition est l'origine même de la sensibilité et de la motricité humaines, ces cartes sont très près d'être le territoire même!

Un articulet stimulant de Martha J. Farah, « Why Does the Somatosensory Homunculus Have Hands Next to Face and Feet Next to Genitals? A Hypothesis » dans Neural Computation (15 novembre 1998), propose néanmoins que la localisation corticale des parties du corps, qui instaure une proximité du visage et des mains, ainsi que des pieds et des parties génitales, contrairement à la disposition anatomique, pourrait correspondre à une cartographie initiale remontant à la proximité de ces parties du corps dans l'utérus...

L'homoncule de Penfield est néanmoins riche d'enseignement. La main y est beaucoup plus importante que la langue. Même si on a souvent fait du pouce opposable une caractéristique fondamentale de l'humanité, c'est le langage parlé qui est le plus singulièrement humain. Ceci tendrait à confirmer la thèse de Patricia Greenfield, qui fait de l'action manuelle le préalable à la parole. (Le rôle d'autres parties du cerveau est l'objet d'autres débats.) De mémoire, Greenfield accordait aussi beaucoup d'importance à la capacité de hiérarchisation spatiale du cerveau humain, apparaissant d'abord dans les manipulations d'objets avant de permettre l'adoption ou l'élaboration d'une grammaire et surtout d'une syntaxe. Le langage est-il en quelque sorte une carte d'un répertoire de gestes manuels acquis durant l'enfance? Comme une évolution divergente est postulée, il s'agirait plutôt d'un palimpseste, le cerveau imitant et réutilisant les habiletés déjà maîtrisées.

L'exercice de la cartographie devient dès lors pour la pensée un effort, d'ordre très général, de duplication et de déplacement. Il ne faut sans doute pas se surprendre si cette méthode est en fait la base reconnue de l'Ars Memorativa des Anciens.

Libellés : Cognition, Psychologie, Sciences

2006-07-26

Message trouvé dans une tourbière

Ou c'est la synchronicité... Alors que l'État d'Israël fait la guerre au Liban au nom de son droit à exister, on vient de découvrir dans une tourbière irlandaise un manuscrit du premier millénaire (un psautier) qui était ouvert à la page du texte latin du Psaume 83. Un psaume qui porte justement sur l'alliance des Philistins (lire : Palestiniens) avec les habitants de Tyr (lire : Tyr, au Liban, fief du Hezbollah...), à qui se joint Assur (lire : la Syrie) afin d'exterminer les Israélites et de les faire disparaître du concert des nations! Contre eux, Dieu est appelé à déchaîner l'ouragan...

(Je suis d'autant plus sûr que c'est un signe que je me promenais dimanche dans la tourbière de la Mer Bleue... Cela ne saurait être une coïncidence!)

Le message divin est clair, non? Dieu rappelle à ses créatures que c'est à lui qu'incombe le choix de répondre (ou non) aux prières (sanguinaires) de ses fidèles...

Libellés : Histoire, Réflexion, Vie

2006-07-25

Penser la génétique...

Mais les inégalités humaines au niveau de la santé et de la longévité (qui varie du simple au double entre le Malawi et le Canada) ne justifient-elles pas aussi un débat semblable, un débat tout aussi passionné et acharné? Personnellement, je suis de plus en plus porté à penser que l'accroissement de la longévité humaine (essentiellement dans les pays les plus développés) est le principal argument en faveur d'un progrès réel ces derniers siècles. Après tout, comme je l'indiquais précédemment, les tentatives de mesurer le bonheur ou la satisfaction individuelle n'ont pas toujours révélé de corrélation notable avec l'enrichissement. Toutefois, si nous vivons plus longtemps en moyenne, la somme totale de bonheur individuel est plus grande même si le niveau de satisfaction reste le même.

La question du partage de la longévité devient alors le principal critère de mesure du progrès humain...

Rose note toutefois que les bioéthiciens s'intéressent plus souvent aux droits individuels affectés par la médecine moderne et les nouvelles biotechnologies. Quant aux sociologues, ils tendent à déplorer le remplacement d'une focalisation sur les causes sociales du mal de vivre des personnes par une focalisation sur les causes médicales et, plus récemment, sur les causes génétiques. (Il est vrai que la biologie et la génétique ont déjà inspiré des analyses dangereuses, formulées par des idéologues fort peu recommandables.) Rose propose toutefois une nouvelle perspective.

Il fait remarquer que la génétique ne fait pas que ramener tous les problèmes à l'individu. La génétique révèle aussi des liens de parenté et de nouveaux traits communs, partagés avec des personnes dont on n'aurait jamais connu l'existence autrement. On commence donc à parler de biosocialité, ou de citoyenneté biologique, pour désigner ces nouvelles solidarités.

C'est justement parce qu'il est désormais question de manipuler le vivant qu'il ne faut plus craindre que le biologique soit un destin inéluctable. On peut imaginer, par exemple, de manière assez triviale, qu'il deviendrait possible de changer de phénotype racial. La science-fiction n'a pas souvent abordé cet aspect des manipulations génétiques puisque le sujet est miné : poser l'intérêt d'un tel changement suppose qu'il existe des différences réelles entre les soi-disant races humains. (En SFCF, Joël Champetier a décrit une transformation de ce genre dans La Taupe et le dragon, mais elle est obtenue de manière cosmétique. Dans mon roman pour jeunes Le revenant de Fomalhaut, le personnage principal est prisonnier d'extraterrestres qui vont changer la couleur de sa peau en manipulant son génome, mais ce n'est qu'une expérience ponctuelle... qui me permet de rendre hommage à un moment célèbre du roman Starship Troopers de Heinlein.) Néanmoins, la possibilité d'une telle altération aurait de bonnes chances de saper tout discours essentialiste reposant sur la nature biologique ou génétique des individus.

Rose prend pour exemple les diagnostics génétique prénataux qui permettent de sélectionner, oui, le sexe d'un bébé mais aussi d'éviter qu'un enfant naisse affligé par un mal congénital. On tombe alors dans l'eugénisme, selon certains, mais Rose soutient que ce n'est pas le cas parce qu'il est clair qu'en pratique, on nie pas l'humanité des affligés et pas non plus l'humanité des enfants préservés d'une telle maladie. Et a-t-on même le droit de s'interroger sur les conséquences philosophiques d'un geste dicté par l'amour et le souci d'autrui quand des millions d'enfants pauvres meurent de maladies qu'il serait tellement plus facilement de prévenir? (Un test prénatal coûte des milliers de dollars...)

De plus, Rose rappelle que la plupart des caractéristiques biologiques sont imputables à plusieurs gènes, dont l'interaction influence (au mieux) la probabilité de l'évolution de tel ou tel trait. Dans ces conditions, les choix génétiques du futur proche resteront empreints d'incertitude dans la plupart des cas.

De même pour les tentatives d'améliorer les performances cognitives des individus : le degré de nouveauté de ces tentatives n'est pas si élevé, car les êtres humains essaient depuis longtemps de manipuler leurs sentiments et leur capacité de travail, et l'efficacité des drogues utilisées reste discutable. En revanche, on peut s'inquiéter des tentatives d'imposer, au terme de tests généralisés, des drogues psycho-actives au nom du mieux-être de la société.

Rose conclut à un futur qui ne sera pas si différent du présent, mais qui verra l'émergence d'une nouvelle forme de vie au jour le jour grâce aux innovations de la biotechnologie. C'est le propre des experts de ne jamais prédire de ruptures radicales. (C'est une autre forme de la première des trois lois de Clarke, ou une variante, qui sait...) Ils ont souvent raison à brève échéance...

Libellés : Futurisme, Génétique, Sciences

2006-07-24

Retour sur la Lune

En fait, ce sac a été jeté à l'extérieur de l'habitacle près de cinq minutes avant la sortie de Neil Armstrong à la surface de la Lune. Pourquoi? Il faut se rappeler que la NASA était extrêmement prudente et que l'alunissage réussi d'Armstrong et Aldrin a tout de suite été suivi de préparatifs pour un décollage en catastrophe. Comme l'explique ce bref compte rendu du premier alunissage en juillet 1969, on ne pouvait pas savoir si le module commencerait à s'enfoncer dans la poussière lunaire (comme dans A Fall of Moondust d'Arthur C. Clarke en 1961) ou si une avarie subie lors de l'alunissage les obligerait à repartir aussitôt.

Se débarrasser de toute masse excédentaire faisait partie des précautions évidentes pour maximiser l'utilisation du carburant disponible. Le sac et son contenu ne représentaient sans doute pas un lest considérable puisque les explorateurs ont attendu jusqu'au dernier moment avant le débarquement pour s'en débarrasser... S'il s'agit d'un geste parfaitement justifié (mais qui n'est plus toléré à Montréal...), la symbolique reste parlante. En se posant sur un autre monde, l'humanité a commencé par y jeter ses déchets.

Le personnage d'Armstrong lui-même apparaît sous un nouveau jour dans une nouvelle biographie recensée ici. Entre autres, il n'aurait pas été un jeune passionné d'astronomie et d'exploration spatiale devenu explorateur lunaire; selon ses dires, il aurait été plutôt un fondu de l'aviation. L'espace, c'était encore trop marginal.

J'ai appris à me méfier des affirmations a posteriori, même par des acteurs et témoins de premier plan. La mémoire est faillible, et dynamique. On se dit que si Armstrong a mal vécu sa célébrité, il a pu renier après-coup ses amours d'enfance et sélectionner ses souvenirs en conséquence... Quand Armstrong contredit les témoignages de gens qui l'ont connu dans son enfance, peut-on se fier à sa mémoire? Mais si les témoignages en question sont également des souvenirs a posteriori, le point de vue du principal intéressé est évidemment plus digne de foi, en première approximation.

En attendant, une nouvelle course à la Lune débute, même si on ne s'entend pas pour dire si les principaux concurrents de la NASA seront les Russes, les Chinois... ou le secteur privé.

Libellés : Histoire, Technologie

2006-07-23

La pensée, souveraine dans l'abdication

La pensée est certes le sujet d'études de plusieurs spécialités, mais ce sont sans doute les occasions qui voient la pensée transcender les catégories qui sont les plus intéressantes. Quand la pensée, soudain, est à l'œuvre dans un phénomène physiologique, et vice-versa. Quand la pensée affirme son pouvoir en s'effaçant partiellement au profit d'une autre volonté. Quand la pensée informe la matière en se faisant créatrice.

L'effet placebo illumine l'existence de rapports concrets entre la pensée — entre ce que l'esprit croit savoir d'une situation — et le corps. Personnellement, je suis tenté de voir dans l'effet placebo un des résultats de notre évolution comme être social : quand l'être humain a l'impression d'être soigné et d'être bien entouré par les siens, bref, d'avoir une valeur dans son contexte social, le corps réagit mieux à la maladie. Celui qui souffre seul risque de mourir seul. On peut comprendre dès lors que l'évolution aurait privilégié la capacité de guérison des personnes qui ont une valeur pour le groupe...

L'hypnose est une démonstration paradoxale du pouvoir de la pensée. Enfin, peut-être. L'hypnose fonctionne-t-elle en raison d'une défaillance qui rend certains cerveaux plus faciles à suggestionner que d'autres? Ne reste-t-il pas un rôle pour la pensée, qui n'est jamais plus souveraine que dans sa capacité d'abdication? Dans la mesure où l'hypnose exige une réceptivité supérieure, l'esprit du sujet hypnotisé serait supérieurement attentif aux directions qu'il reçoit. Les spécialistes parlent dans certains cas de la focalisation qui se met en place. Il faudrait donc déployer toutes les ressources de la pensée humaine pour permettre l'hypnose.

On peut aussi boucler la boucle en allant de la pensée à l'outil façonné par la main, mais nécessairement vu d'abord (pré-vu) par l'esprit. En particulier quand l'outil en question doit permettre de reproduire le fonctionnement du cerveau humain. Le développement des réseaux de neurones s'appuie maintenant sur des décennies de tentatives et de tâtonnements, marquées à l'occasion par des « mythes monitoires » (cautionary tales), dont l'histoire des blindés de l'armée étatsunienne... On peut même se procurer un petit graticiel permettant de jouer avec un cerveau en boîte...

Libellés : Cognition, Psychologie, Réflexion

2006-07-22

La fée des eaux

Ici, assez curieusement, on a envie d'opérer une dissection inusitée et d'affirmer que l'intrigue est le prétexte de l'histoire. Il est habituellement difficile de séparer les deux, mais c'est l'impression que laisse cette histoire d'une nymphe (une narf) sortie de la piscine d'un immeuble cossu pour servir d'égérie à un écrivain dont elle ignore le nom. Le concierge de l'édifice la recueille et lui vient en aide parce qu'il a un immense besoin d'aider autrui... L'intrigue est brinquebalante et elle hésite assez ouvertement entre le ton du conteur qui met en place un univers reposant sur le fiat verbal et un comique hénaurme tirant ses effets de l'invraisemblance des personnages ou des péripéties.

En revanche, il est clair que Shyamalan ne mise pas sur les effets spéciaux. Au contraire : les créatures magiques (comme le scrunt capable de s'aplatir dans l'herbe, parce que son pelage combine herbe et broussailles) sont loin d'être convaincantes. Les arbitres simiesques qui font régner la loi du monde magique ressemblent même aux monstres qui menaçaient la communauté isolée dans The Village.

C'est la vulnérabilité de la narf qui est censée émouvoir le spectateur, c'est la diversité des personnages qui doit faire sourire, c'est l'entrée de plain-pied dans un monde différent du nôtre (et plus attrayant, plus fraternel) qui est censé séduire. De temps à autre, cela fonctionne bel et bien.

Les critiques ont été plutôt négatives. Mais il semble bien que les critiques professionnels n'aient pas digéré le traitement réservé à un collègue dans le film... Un des nouveaux locataires de l'immeuble est un critique de cinéma désabusé, plutôt froid et cynique, voire coincé. Il intervient deux ou trois fois dans l'intrigue, d'abord, en conseillant le concierge et, ensuite, en se faisant occire par le scrunt entré dans l'immeuble. Il livre aussi des analyses acerbes de films semblables à celui où il joue un rôle.

Or, les critiques qui ont vu le film semblent avoir retenu que le critique est implicitement taxé d'« arrogance » parce qu'il aurait prétendu connaître la véritable nature d'autrui et d'ignorance parce qu'il ne saisit pas vraiment ce qui fait le charme d'un film. Le critique apparaît donc comme un personnage non seulement antipathique mais imbécile, qui retarde le moment de la délivrance. Pourtant, si le spectateur fait attention, il se rendra compte que le critique avait raison et que c'est le concierge qui a commis l'erreur d'identifier à tort des personnes sur la base des indications fournies par la narf et par le critique...

Quand le critique offre ses suggestions, j'avais tout de suite pensé aux cinq sœurs latinas que l'on venait de voir sauter dans la piscine, les mains jointes. Mais le concierge se précipite plutôt dans l'appartement des slackers de l'immeuble. Ainsi, c'est le concierge qui, en définitive, a fait preuve d'une certitude indue. Les critiques qui n'ont vu que l'erreur d'interprétation du critique juste avant qu'il se fasse dévorer se rendent paradoxalement coupables de la faute qu'ils croient que Shyamalan leur reproche!

De fait, j'ai bel et bien l'impression que dès qu'on touche à leur milieu et à leur spécialité, les critiques professionnels ont beaucoup de mal à rester objectifs. (Problème répandu : Isaac Asimov expliquait dans un article sur Velikovsky comment il n'avait pas vraiment été indigné par les incohérences de Velikovsky avant de tomber sur un passage où celui-ci confondait hydrocarbones et hydrocarbures, ce qui avait de quoi offusquer un chimiste de métier...) Ils reprochent donc à Shyamalan de se mettre en scène dans le film et de trucider un critique — la règle veut que les critiques soient assassines, et non assassinés... Mais pour le grand public, qui ne sait pas nécessairement à quoi ressemble Shyamalan et qui se soucie fort peu de l'amour-propre des critiques, ce sont des défauts à peine perceptibles.

Le film sera sans doute jugé sur l'histoire qu'il raconte. Et je me demande même s'il ne sera pas accueilli avec une certaine chaleur parce qu'il offre une note d'espoir et de lumière dans un contexte politique actuel plutôt sombre.

2006-07-21

Iconographie de la SFCF (10)

Dans le monde universitaire, la littérature grise désigne les textes produits et diffusés plus ou moins en circuit fermé. Le développement de l'édition commerciale est, dans un sens, responsable de l'identification de nouvelles catégories textuelles. Du temps où les livres proprement dits étaient édités au même titre que les pamphlets et feuilles volantes à tirage plus ou moins restreint par des libraires-éditeurs indépendants dont l'étal était le principal canal de diffusion, il était inutile de faire ce genre de distinguo. Mais l'essor de l'édition commerciale a permis de différencier différentes catégories de textes et de publications.

Au Québec, l'édition commerciale, en particulier de fictions francophones, est relativement récente. Le marché des écoles a permis aux premiers éditeurs de s'établir et d'imprimer, de temps en temps, un roman ou un recueil de poésie, au besoin avec l'aide de l'auteur. Dans la seconde moitié du XXe s., les subventions provinciales et fédérales ont permis à des éditeurs de survivre sans toujours écorcher l'auteur au passage. Mais les maisons d'éditions professionnelles et reconnues ne peuvent pas répondre à tous les besoins des auteurs. Du coup, les auteurs ont recours parfois à différentes formes d'auto-édition, soit en payant directement un imprimeur en se substituant eux-mêmes à l'éditeur (ce que les logiciels actuels rendent de plus en plus facile), soit en fondant une petite entreprise de micro-édition qui ne publiera que les propres livres de l'auteur, soit en faisant affaire avec une entreprise qui se fait payer pour organiser la production du livre.

Depuis le temps, ces pratiques ont donné naissance à un nombre relativement substantiels d'ouvrages de SFCF qui ne jouissent de presque aucune visibilité ou distribution mais qui ont

l'avantage (souvent douteux) d'exister. Outre un ou deux titres parus en 1974, le premier que je connaissance est un roman de Marc Roberge, Les Affres des ressuscités des Trois-Cimes, publié en 1976 par la Société de belles-lettres Guy Maheux Inc., dans la collection « Le Bateleur ». Il s'agit d'un éditeur bien réel, qui a publié une quinzaine de titres, dont une revue. Même la collection « Le Bateleur » compte trois titres. S'agit-il quand même d'édition à compte d'auteur? Il est franchement difficile de croire qu'un éditeur aurait mis de l'argent dans un livre dont la prose est primaire et la pensée tout autant. Qu'on en juge par le premier paragraphe du texte en quatrième de couverture :

l'avantage (souvent douteux) d'exister. Outre un ou deux titres parus en 1974, le premier que je connaissance est un roman de Marc Roberge, Les Affres des ressuscités des Trois-Cimes, publié en 1976 par la Société de belles-lettres Guy Maheux Inc., dans la collection « Le Bateleur ». Il s'agit d'un éditeur bien réel, qui a publié une quinzaine de titres, dont une revue. Même la collection « Le Bateleur » compte trois titres. S'agit-il quand même d'édition à compte d'auteur? Il est franchement difficile de croire qu'un éditeur aurait mis de l'argent dans un livre dont la prose est primaire et la pensée tout autant. Qu'on en juge par le premier paragraphe du texte en quatrième de couverture :«Mais... Oh! Là, là! Ce poitrail! ... Je suis une femme!!! ... Pourquoi pas? Pourquoi devrais-je revenir chaque fois dans un corps de mâle ...»

Eh oui, trois points d'exclamation!!! Je vous épargne le reste et les circonstances nous ont aussi épargné la suite des exploits de Marc Roberge, car trois autres romans de science-fiction étaient annoncés : Mystère aux Trois-Cimes, Monstres sur Orphal et Les Êtres noirs. Quant à l'illustrateur de la couverture, il n'a pas osé s'identifier (est-ce l'auteur lui-même?), mais la représentation naïve du transfert d'une âme d'un corps à l'autre est soulignée par l'inclusion d'un zodiaque, preuve patente d'une influence ésotériste qu'on retrouve souvent dans la littérature grise de SFCF — je n'ai pas le courage de relire l'histoire pour savoir s'il est mentionné. Dans Requiem 9, Norbert Spehner a commenté le livre en concluant : « Ce n'est pas (du moins ce premier volume) de la grande science fiction [sic]. Les aventures de nos héros (????) de paille dénués de toute profondeur psychologique, sont absolument invraisemblables, tarabiscotées et dans la plus pure tradition du roman d'aventures à bon marché (ce qui est un comble, vu le prix de l'ouvrage...). »

Un second cas est presque touchant. La jeune Sophie Bourque (née en 1966) a eu l'honneur de voir publier ses écrits d'enfance,

sans doute avec l'aide de sa famille. Cette Alexandra Larochelle avant l'heure a même signé deux livres, pareillement édités par Les Éditions le livre du pays de Sillery, qui ont fait paraître quatre livres entre 1979 et 1984. Ses deux romans sont parus dans la « Collection Clauchar », qui était réservée à la production de Sophie Bourque, semble-t-il. (Comme Larochelle, Bourque s'amuse à inverser certains mots. Le livre a été écrit « au Québec aux Usines Euqruob » et la page titre en attribue la publication aux « éditions EIHPOS ».) Le roman Une Aventure périlleuse (1980) relève de la science-fiction puisque les jeunes héros rencontrent des extraterrestres sur une autre planète. Le livre reproduit le manuscrit autographe, rédigé en caractères d'imprimerie par l'écrivaine. Les illustrations sont également l'œuvre de la jeune fille, y compris celle qui orne la couverture. Je reproduis ci-dessus à gauche une des illustrations intérieures,

sans doute avec l'aide de sa famille. Cette Alexandra Larochelle avant l'heure a même signé deux livres, pareillement édités par Les Éditions le livre du pays de Sillery, qui ont fait paraître quatre livres entre 1979 et 1984. Ses deux romans sont parus dans la « Collection Clauchar », qui était réservée à la production de Sophie Bourque, semble-t-il. (Comme Larochelle, Bourque s'amuse à inverser certains mots. Le livre a été écrit « au Québec aux Usines Euqruob » et la page titre en attribue la publication aux « éditions EIHPOS ».) Le roman Une Aventure périlleuse (1980) relève de la science-fiction puisque les jeunes héros rencontrent des extraterrestres sur une autre planète. Le livre reproduit le manuscrit autographe, rédigé en caractères d'imprimerie par l'écrivaine. Les illustrations sont également l'œuvre de la jeune fille, y compris celle qui orne la couverture. Je reproduis ci-dessus à gauche une des illustrations intérieures,  simples dessins tracés sans art. Dans celle-ci, on voit les trois jeunes héros (Martine, François et Mathieu) en compagnie d'un extraterrestre. Bourque n'était pas dénuée d'un certain sens de la fantaisie; sur l'autre monde visité par ses personnages, on fait état du menu suivant (p. 43) :

simples dessins tracés sans art. Dans celle-ci, on voit les trois jeunes héros (Martine, François et Mathieu) en compagnie d'un extraterrestre. Bourque n'était pas dénuée d'un certain sens de la fantaisie; sur l'autre monde visité par ses personnages, on fait état du menu suivant (p. 43) :"Caramagne" à la terre séchée

"Bigourdisse" au sable chaud

"Abitrouille" flambée

"Ziziboume" passé au casque

"Halditrique" au "batchou" juteux

Avec Snesnob (1987) d'Alix Renaud, on est sans doute dans un cas d'auto-édition. Les Éditions de l'Erbium n'ont publié que deux livres, tous les deux signés par Renaud, le premier en 1979 et

celui-ci en 1987. Il s'agit en fait d'une simple plaquette de 29 pages qui reproduit la nouvelle éponyme, « d'abord écrite pour la radio » et « lue par le comédien Julien Bessette sur les ondes de Radio-Canada FM, le 13 décembre 1981, au cours de l'émission Alternances réalisée par Raymond Fafard ». On peut lire un extrait de cette nouvelle sur ce site, qui signale d'ailleurs que cette nouvelle a connu une traduction ultérieure en anglais par le professeur Carrol J. Coates et une publication sous le titre « Yawetir » dans l'anthologie The Ancestral House en 1995 consacrée aux nouvellistes noirs des Amériques et de l'Europe. La nouvelle raconte la visite du narrateur dans la principauté de Snesnob, où tout est à l'envers par rapport à ce qu'il connaît (qui a dit carnavalesque bakhtinien?). L'auto-stoppeuse qu'il embarque revient d'une orgie organisée par le curé de sa paroisse, et elle offre au narrateur de faire l'amour avec lui chez elle ou dans sa voiture s'il est pressé... mais elle se récrie lorsqu'il parle de restaurant et de nourriture. Bref, l'auteur s'amuse avec la relativité des tabous, dans une veine ancienne mais toujours efficace. Quant à la couverture, Renaud s'en est tenu à un design sobre et de bon goût.

celui-ci en 1987. Il s'agit en fait d'une simple plaquette de 29 pages qui reproduit la nouvelle éponyme, « d'abord écrite pour la radio » et « lue par le comédien Julien Bessette sur les ondes de Radio-Canada FM, le 13 décembre 1981, au cours de l'émission Alternances réalisée par Raymond Fafard ». On peut lire un extrait de cette nouvelle sur ce site, qui signale d'ailleurs que cette nouvelle a connu une traduction ultérieure en anglais par le professeur Carrol J. Coates et une publication sous le titre « Yawetir » dans l'anthologie The Ancestral House en 1995 consacrée aux nouvellistes noirs des Amériques et de l'Europe. La nouvelle raconte la visite du narrateur dans la principauté de Snesnob, où tout est à l'envers par rapport à ce qu'il connaît (qui a dit carnavalesque bakhtinien?). L'auto-stoppeuse qu'il embarque revient d'une orgie organisée par le curé de sa paroisse, et elle offre au narrateur de faire l'amour avec lui chez elle ou dans sa voiture s'il est pressé... mais elle se récrie lorsqu'il parle de restaurant et de nourriture. Bref, l'auteur s'amuse avec la relativité des tabous, dans une veine ancienne mais toujours efficace. Quant à la couverture, Renaud s'en est tenu à un design sobre et de bon goût.La vogue de l'ésotérisme se reflète souvent dans des romans de science-fiction qui empruntent un attirail hétéroclite où figurent souvent des Grands Anciens extraterrestres détenteurs de la

sagesse primordiale, des pouvoirs paranormaux exercés à l'aide de cristaux et autres gadgets bon marché, des êtres surhumains tirés de leur condition première par les susdits Grands Anciens ou l'acquisition des susdits pouvoirs, etc. Comme les auteurs profondément sincères de ces ouvrages ne trouvent que rarement preneurs parmi les éditeurs professionnels, ils sont souvent publiés à compte d'auteur ou par des maisons d'édition spécialisées. C'est le cas de Karkan (1991) de Jocelyne Gagnon, publié par les Éditions Émeraude. Celles-ci ont fait paraître une cinquantaine de livres et sévissaient encore récemment, à en juger par le commentaire de Norbert Spehner au sujet d'une production récente... L'illustration est d'Yvan Chabot, qui ne s'est pas exactement forcé pour signaler qu'il s'agissait d'un roman de science-fiction... La plume de Gagnon (née en 1947) est de loin supérieure à celle de Roberge, par exemple, mais c'est sa conception de la science-fiction qui prête le flanc au ridicule. Qu'on en juge par cet extrait (p. 15) :

sagesse primordiale, des pouvoirs paranormaux exercés à l'aide de cristaux et autres gadgets bon marché, des êtres surhumains tirés de leur condition première par les susdits Grands Anciens ou l'acquisition des susdits pouvoirs, etc. Comme les auteurs profondément sincères de ces ouvrages ne trouvent que rarement preneurs parmi les éditeurs professionnels, ils sont souvent publiés à compte d'auteur ou par des maisons d'édition spécialisées. C'est le cas de Karkan (1991) de Jocelyne Gagnon, publié par les Éditions Émeraude. Celles-ci ont fait paraître une cinquantaine de livres et sévissaient encore récemment, à en juger par le commentaire de Norbert Spehner au sujet d'une production récente... L'illustration est d'Yvan Chabot, qui ne s'est pas exactement forcé pour signaler qu'il s'agissait d'un roman de science-fiction... La plume de Gagnon (née en 1947) est de loin supérieure à celle de Roberge, par exemple, mais c'est sa conception de la science-fiction qui prête le flanc au ridicule. Qu'on en juge par cet extrait (p. 15) :« Soudain, des pulsars explosent, des vaisseaux ennemis éclatent. Les décibels sont tellement élevés que le bruit est presque silencieux. Tout fuit et siffle de part et d'autre de la galaxie. Aucun véhicule ne peut sortir du sillage galactique car une lumière puissante et aveuglante apparaît et couvre en grande partie le système stellaire. Cette lumière difficilement tolérable s'intensifie davantage pendant plusieurs jours. Chauffés à blanc, les astéroïdes avoisinants sont également réduits en poudre. »

Je conclus ce petit survol de la littérature grise de la SFCF par deux livres parus la même année. Le premier est l'œuvre de Jean-Paul Dubreuil, né en 1941, technicien en médecine nucléaire

reconverti dans la culture de la framboise. Si son premier livre est un témoignage sur les difficultés d'échapper à la pieuvre de l'Église de la Scientologie, son second est un roman intitulé Jhisco, la pieuvre (1999). Encore une fois, on se trouve dans un cas qui est plus ou moins clairement de l'auto-édition, car les Éditions C. Rousseau semblent surtout vouées

reconverti dans la culture de la framboise. Si son premier livre est un témoignage sur les difficultés d'échapper à la pieuvre de l'Église de la Scientologie, son second est un roman intitulé Jhisco, la pieuvre (1999). Encore une fois, on se trouve dans un cas qui est plus ou moins clairement de l'auto-édition, car les Éditions C. Rousseau semblent surtout vouéesà la publication des œuvres de Dubreuil. Néanmoins, il faut signaler que les transformations techniques depuis les années 1970 permettent à l'entreprise de produire un livre dont la production matérielle est entièrement professionnelle. L'illustration de la couverture par Sylvie Boisclair (alias Zif) est, quoique naïve, bien exécutée et les quelques illustrations intérieures sont pareillement léchées, témoignant d'une vraie patte artistique. Le roman s'intéresse au contact avec un extraterrestre rencontré sur Terre, qui a pris la forme d'une pieuvre. Si la morale est un peu gnan-gnan, Dubreuil décrit avec un certain réalisme les étapes du contact et amène avec un certain art les péripéties de l'action. L'ouvrage n'offre rien de neuf aux amateurs du genre, mais il finit par gagner la sympathie des lecteurs les plus ouverts, sans doute parce que Dubreuil a la sagesse de s'en tenir à ce qu'il connaît. Qui trop embrasse mal

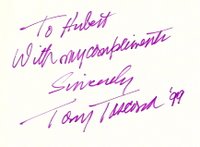

étreint... C'est peut-être bien le cas de George Tautan-Cermeianu (né en 1933) qui a signé onze livres, dont au moins deux qui relèvent de la science-fiction. J'ai eu mon exemplaire de L'Île de l'Amour (1999) de Michèle Laframboise, à qui l'auteur a fait une dédicace. Tautan-Cermeianu est Roumain d'origine, journaliste, professeur et archiviste de métier. S'il a déjà publié aux Éditions Émeraude, ce roman-ci est auto-édité, car il n'y apparaît aucun nom d'éditeur; seul un imprimeur est mentionné. La maquette de la page couverture est de Pierre Rousseau; comme dans le cas du roman de Dubreuil, la nouvelle génération de romans issus de la micro-édition bénéficie de couvertures d'une facture nettement plus professionnelle qu'auparavant. Cela dit, la composition visiblement réalisée à l'ordinateur par Rousseau n'est pas du meilleur effet. Comme dans le cas de la couverture de Chabot pour Karkan, bien avisé sera le lecteur capable d'en déduire qu'il s'agit d'un roman de science-fiction! L'art numérique ne suffit plus vraiment à indiquer la chose... Quant au contenu, l'annonce en quatrième de couverture suffit peut-être : « Pour son quatrième livre, George Tautan-Cermeianu nous propose un monde futurisme [sic] sain, sans pollution ni violence, bien loin de la littérature et des films qui, trop souvent de nos jours, incitent à la destruction et à la mort. »

étreint... C'est peut-être bien le cas de George Tautan-Cermeianu (né en 1933) qui a signé onze livres, dont au moins deux qui relèvent de la science-fiction. J'ai eu mon exemplaire de L'Île de l'Amour (1999) de Michèle Laframboise, à qui l'auteur a fait une dédicace. Tautan-Cermeianu est Roumain d'origine, journaliste, professeur et archiviste de métier. S'il a déjà publié aux Éditions Émeraude, ce roman-ci est auto-édité, car il n'y apparaît aucun nom d'éditeur; seul un imprimeur est mentionné. La maquette de la page couverture est de Pierre Rousseau; comme dans le cas du roman de Dubreuil, la nouvelle génération de romans issus de la micro-édition bénéficie de couvertures d'une facture nettement plus professionnelle qu'auparavant. Cela dit, la composition visiblement réalisée à l'ordinateur par Rousseau n'est pas du meilleur effet. Comme dans le cas de la couverture de Chabot pour Karkan, bien avisé sera le lecteur capable d'en déduire qu'il s'agit d'un roman de science-fiction! L'art numérique ne suffit plus vraiment à indiquer la chose... Quant au contenu, l'annonce en quatrième de couverture suffit peut-être : « Pour son quatrième livre, George Tautan-Cermeianu nous propose un monde futurisme [sic] sain, sans pollution ni violence, bien loin de la littérature et des films qui, trop souvent de nos jours, incitent à la destruction et à la mort. »Quel est donc l'intérêt de cette littérature? Après tout, il existe des ouvrages d'une grande qualité littéraire qui ont eu des tirages aussi infinitésimaux que ceux de ces livres, ainsi que des ouvrages d'une qualité littéraire comparables qui ont eu des tirages massifs. Mais on a ici des ouvrages qui n'ont parfois ni les qualités littéraires ni les tirages qui en feraient au moins des phénomènes de vente, et donc des phénomènes sociaux. Toutefois, l'historien de la SFCF peut (doit?) s'y intéresser pour ce que ces livres nous révèlent de la constitution d'une culture science-fictive chez nous. Les auteurs de ces livres recyclent souvent des clichés, mais, ce faisant, ils livrent aussi un témoignage précieux de la pénétration des images de la SF au pays.

2006-07-20

Des évacués insatisfaits

D'abord, on peut poser que les Canadiens qui peuvent se permettre de partir séjourner au Liban, même en famille, ne sont pas pauvres, par définition. Par conséquent, ils sont habitués à un certain niveau de vie et ils tolèrent plus difficilement certaines privations. Qu'ils aient été obligés de coucher à même le plancher ou le pont du navire affrété pour la traversée de Beyrouth à Chypre n'horrifiera que ceux qui n'ont jamais voyagé qu'en première classe. Je me souviens qu'en 1990, lorsque j'avais pris le traversier qui se rendait du Havre à l'Irlande, j'avais bel et bien dormi sur le plancher de la salle commune (mais il y avait du tapis, admettons) dans les deux sens. Et il est consternant de noter que ceux qui se plaignent d'avoir passé des heures au soleil à attendre semblent souvent dépourvus du moindre couvre-chef. Et on finit aussi par se demander s'il était absolument impossible pour tous les évacués d'emporter un peu d'eau ou de nourriture (encore qu'on peut en général s'en passer pendant une douzaine d'heures sans mourir). Dans de telles circonstances, les organisateurs d'une évacuation ne peuvent-ils compter sur un minimum de prévoyance de la part des évacués? Certains ont traîné leurs bagages jusqu'au port, mais sans emporter de chapeau, d'eau ou de nourriture, de toute évidence...

Bref, la confusion a bon dos, mais l'incurie des organisateurs canadiens de l'évacuation est sans doute réelle. Seulement, il y a quelque chose qu'on ne dit pas...

Tout comme le désastre causé par l'ouragan Katrina avait mis en lumière les failles d'une administration Bush dédaigneuse de la bonne gestion de sa fonction publique, l'évacuation chaotique des Canadiens met en lumière le sous-financement chronique de la chose publique au Canada.

L'autre jour, j'entendais dire à la radio que l'ambassade canadienne au Liban comptait dix employés. En 2000, en tout cas, elle en comptait neuf, plus dix-huit employés recrutés sur place. Faites le calcul. Sur les 30 000 ou 40 000 citoyens canadiens au Liban, mettons que 10 000 ont tenté d'appeler l'ambassade en fin de semaine, et mettons que chaque appel aurait duré au moins 2 minutes s'il avait été possible de répondre et de traiter chaque cas. Il aurait fallu que chacune des 27 personnes disponibles en 2000 passe douze heures au total au téléphone, sans discontinuer et sans rien faire d'autre, comme organiser l'évacuation...

Ergo, les Canadiens qui se plaignent de n'avoir pu communiquer avec l'ambassade manquent totalement de réalisme... ou c'est le gouvernement canadien qui a manqué totalement de réalisme en affectant aussi peu de personnes à cette ambassade. La population canadienne du Liban représente sans doute 0,1% de l'ensemble de la population canadienne durant l'été (et baisse sûrement l'hiver). En 2000-2001, la fonction publique du Canada comptait entre 150 000 et 200 000 personnes. En appliquant une proportion simpliste, on aurait donc quelque chose comme 150 à 200 personnes en poste dans cette ambassade...

Mais soyons plus précis. On estime à 2,7 millions le nombre de citoyens canadiens qui vivent à l'étranger. Les quelque 30 000 Canadiens du Liban représenteraient environ 1% du total. Quant au ministère des Affaires étrangères, il compte 4 000 employés (mais qui ne sont pas tous postés à l'étranger, évidemment). Ceci suggère quand même que l'ambassade canadienne au Liban aurait dû compter quelques dizaines d'employés...

Le fait est, qu'après les coupures de l'ère Chrétien et l'élimination des déficits, les gouvernements successifs de Chrétien, Martin et Harper ont systématiquement refusé de réinvestir dans la fonction publique, privilégiant soit de nouveaux programmes soit de nouveaux transferts de fonds (vers les villes, vers les autochtones) soit de nouvelles réductions d'impôt. Les Conservateurs ont reconnu les carences dans le domaine militaire, mais ils ont essentiellement refusé d'augmenter les moyens des autres corps de l'État. Cela leur retombe sur le nez, maintenant, mais on peut tenir pour certain qu'ils feront de leur mieux pour éviter qu'on soulève la question...

Libellés : Canada, Monde, Politique, Réflexion

Choisir son ennemi

Que cherche Israël au Liban? À récupérer les soldats capturés? Oui, bien sûr. À détruire l'arsenal du Hezbollah et à discréditer le « Parti de Dieu » en faisant la preuve de son impuissance après avoir éliminé le plus grand nombre possible de combattants? C'est moins sûr. À obtenir que l'armée libanaise prenne le contrôle de tout le territoire libanais jusqu'à la frontière avec Israël? Pas sûr du tout.

En étendant à l'échelle de tout le Liban un blocus qui relève de la guerre de siège, il semble peu probable qu'Israël espère vraiment que le gouvernement libanais se retourne contre le Hezbollah alors que le pays est paralysé, que les routes sont coupées, que l'électricité et que la nourriture font défaut et que l'armée libanaise souffre dans ses effectifs et dans son équipement.

Les deux côtés semblent avoir misé, à tort, sur la guerre aérienne et les bombardements plus ou moins ciblés. Israël a déchaîné son aviation, le Hezbollah réplique par une pluie de missiles. Or, à quelques exceptions près (en particulier, lorsqu'elle est poussée jusqu'à l'oblitération), la guerre aérienne a souvent été moins que décisive, du Blitz à la guerre du Kosovo. Les dirigeants d'Israël, en particulier Ehud Olmert, ont-ils prêté une oreille trop complaisante aux commandants de l'aviation? Jusqu'à maintenant, les bombardements ne semblent pas avoir entamé la détermination des belligérants. Tout au plus note-t-on une révision à la baisse des espoirs de part et d'autre. Les missiles du Hezbollah ne terrorisent guère la population israélienne, qui en a vu d'autres, de même que les bombes israéliennes n'ont qu'un effet limité sur les caches et les repaires depuis longtemps préparés du Hezbollah, ce qui exige l'intervention de troupes terrestres pour débusquer ce qui reste.

Peut-être convient-il de rappeler qu'il y a 90 ans, à Verdun, les Allemands avaient pilonné (et le mot est faible) les positions françaises sous deux millions d'obus tirés en une seule journée. Et la résistance française n'avait pas été éliminée... Du coup, les 12 000 missiles dont on crédite le Hezbollah doivent apparaître comme dérisoires du point de vue militaire. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'« orgue de Staline » lançait jusqu'à 48 roquettes de type Katyusha par coup; même compte tenu de l'heure requise pour recharger un seul lanceur, on devine sans peine que l'Armée Rouge aurait jugé ridicule le millier de roquettes lancées sur Israël en une semaine. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Armée Rouge disposait de plus de trois mille lanceurs...

Alors, si les objectifs israéliens déclarés sont irréalistes, faut-il en conclure pour autant qu'ils révélaient l'ensemble de la stratégie israélienne? Car le déploiement de forces d'Israël produit des effets tangibles. En cassant les infrastructures, en affamant la population et en ruinant l'économie libanaise, il menace l'existence même de l'État libanais. Si, en même temps, le Hezbollah est affaibli dans des proportions semblables, le résultat pourrait être un match nul qui favoriserait, paradoxalement, la survie du Hezbollah.

Se pourrait-il qu'Israël préfère avoir pour ennemi le Hezbollah? S'il lui faut choisir entre un État hostile et une organisation terroriste hostile pratiquant la guérilla, on ne doit pas s'étonner qu'il opte pour la seconde. Si on considère les pertes encourues par Israël au cours de ses guerres (1947-1949 : 6 400, 1956 : 177 morts, 1967 : 779 morts et 2 563 blessés, 1973 : 2 656 morts et 7 250 blessés, 1982 : 675 morts), les pertes occasionnées par l'opération actuelle ou même celles imputables au Hezbollah depuis des années restent modestes. Bref, tout comme l'Opération Raisins de la colère en 1996, l'intervention actuelle pourrait n'avoir aucun effet durable sur le statu quo — et pourrait même ne rechercher aucun effet durable.

À la rigueur, Israël est en train de renouveler une démonstration à l'intention des gouvernements voisins. Un État qui tient à exister réellement et concrètement ne pourra pas s'en prendre aux Israéliens sans risquer d'être réduit à l'impuissance, comme le gouvernement palestinien ou le gouvernement libanais, car Israël préfère clairement avoir affaire à des terroristes dans un État fantoche qu'à un pays hostile qui pourrait décider un jour de lancer une action d'envergure. C'est ce qui explique sans doute l'inaction de pays comme l'Égypte ou la Jordanie qui ont fini par reconnaître qu'ils avaient le choix entre reconnaître l'existence d'Israël et faire la guerre en risquant la survie du régime, voire l'anarchie complète à la libanaise (ou à l'irakienne).

Libellés : Guerre, Liban, Monde, Politique

2006-07-18

Regards sur la littérature canadienne, regards sur le Canada

Si on continue à jouer le jeu de la représentativité, on remarque tout de suite que la plupart des auteurs viennent de l'Ontario ou du Québec. Deux auteurs ont un lien avec les Prairies, soit Gabrielle Roy la Manitobaine et le Néo-Canadien Thomas King qui a enseigné en Alberta, mais le roman de Roy qui a été retenu, Bonheur d'occasion, porte sur le Québec. A priori, je ne vois pas un seul auteur des Maritimes dans cette liste, si on ne compte pas Hugh MacLennan, né en Nouvelle-Écosse mais arrivé à Montréal dans la vingtaine. Il ne faut sans doute pas s'en surprendre; la critique littéraire torontoise, on le lui reproche souvent, a une vision un peu bornée du pays. Du coup, c'est l'axe Toronto-Montréal (Leacock, Roy, Nelligan, MacLennan, Cohen, Atwood, Ondaatje) qui domine; il n'y a vraiment que Thomas King, Kogawa et Munro qui signent des œuvres enracinées dans d'autres terroirs. Certes, Sunshine Sketches of a Little Town (1912) de Leacock est un recueil inspiré par Orillia, mais Orillia est de nos jours une banlieue lointaine de Toronto et c'est la vision d'Orillia par un prof de McGill...

Ce que je crois repérer aussi dans la liste longue, c'est une accumulation d'ouvrages parus entre 1950 et 1980 — la moitié des titres datent de ces trois décennies. Ceci a sans doute plus à voir avec l'âge des sélectionneurs qu'avec le mérite de ces ouvrages. Les critiques d'un certain âge écartent naturellement les titres plus récents, soit parce qu'ils considèrent ne pas avoir le recul nécessairesoit parce qu'ils donnent la priorité aux traitements d'un thème qu'ils ont lus d'abord. Ce sont les ouvrages qui les ont impressionnés du temps de leur jeunesse qui surnagent le plus facilement.

Les choix de titres francophones dans la liste longue sont intéressants dans la mesure où, hormis des gros vendeurs comme Le Matou de Beauchemin et Life of Pi de Martel, presque tous les titres datent d'avant 1970 ou sont signés, s'ils sont postérieurs, par des auteurs qui ont émergé vers 1970 ou avant (comme Marie-Claire Blais, Roch Carrier ou Gérald Godin). Est-ce la faute à l'absence de traductions d'œuvres marquantes postérieures? (Je ne demanderai pas si c'est dû à l'absence d'œuvres marquantes, point...) Est-ce l'expression d'un sentiment certainement inavoué et même inconscient que les auteurs francophones d'après 1976 n'appartiennent plus au Canada? Ou est-ce le facteur générationnel qui joue encore plus nettement, les sélectionneurs étant incapables d'apprécier les créateurs francophones qui ont émergé après 1970 environ, faute peut-être de l'élan de curiosité requis?

Le choix final des titres francophones est quand même intéressant. D'une part, on a Bonheur d'occasion de Gabrielle Roy, qui offre une vision du Montréal francophone par une Franco-Manitobaine. D'autre part, on a les poésies complètes de Nelligan, le poète fou et biculturel. C'est le seul auteur de cette liste né au Québec... avec Leonard Cohen.

La comparaison des deux listes est également instructive. Dans la version longue, on retrouve des essais (par Harold Innis et MacLuhan, par exemple), des bandes dessinées et des ouvrages de science-fiction. En fin de compte, le jury a retenu uniquement des romans et des recueils de poésie. Et un seul ouvrage fantastique, le roman Green Grass, Running Water de Thomas King.

Dans les genres de l'imaginaire, on pouvait relever dans la liste longue, outre le titre de King, la bande dessinée Superman, le roman Neuromancer de Gibson, la « Tapisserie de Fionavar » de Guy Gavriel Kay, The Handmaid's Tale d'Atwood et Life of Pi de Martel. On pourrait chipoter en objectant que Superman n'a qu'un lien indirect avec le Canada, que le fantastique dans Life of Pi est purement hallucinatoire et que Gibson et King sont des auteurs importés. Mais il reste que ces productions canadiennes-anglaises apparaissent dans la liste alors qu'on n'en voit pas l'équivalent dans la liste des œuvres francophones — à moins de rattacher Martel à la littérature francophone, comme je suis en fait porté à le faire. (On peut être un auteur francophone et ne pas écrire en français, non?)

Conclusion? La liste longue est nettement plus intéressante de par sa variété, même si la sélection d'ouvrages francophones l'est nettement moins — moins intéressante et moins variée. (La liste courte reflète un consensus presque vidé de sens.) Ce qui serait amusant, ce serait de convaincre des critiques québécois de refaire l'exercice au niveau purement québécois. Verrait-on apparaître les noms de Senécal et Vonarburg?

2006-07-17

Un film dickien?

C'est un manque de culture historique qui explique sans doute cette réaction, car le roman d'origine est issu d'un contexte particulier. Dick émergeait d'une longue immersion dans le milieu de la drug culture des années 1960, sur la côte Ouest, et il mesurait le prix payé pour ses expériences et celles de ses amis. C'est ce qui fait que l'œuvre est en partie un témoignage par un observateur avisé (les passages du film sans doute inspirés par des choses vues sont les plus intenses et les plus convaincants — se non è vero, è ben' trovato) et en partie un plaidoyer contre les drogues. Le film se termine d'ailleurs sur une liste d'amis et de connaissances de Dick dont la vie a été écourtée ou transformée par l'abus de drogues.

Parce que le film semble s'en prendre à la culture de la surveillance et de l'omniprésence policière qui est en voie de devenir normale aujourd'hui (tout comme il est normal de la décrier) et parce que Dick passe pour subversif en raison de ses interrogations sur la nature de la réalité consensuelle, le chroniqueur de La Presse est sans doute incapable de voir qu'il s'agit tout simplement d'une condamnation de l'abus de drogues psychotropes. Entre la composition et la publication du roman d'origine, il faut se souvenir que Dick offrait ses services à la guerre contre les drogues de Nixon et dénonçait Stanislas Lem au FBI. (Je me suis d'ailleurs demandé si le personnage de Barris, qui dénonce son ami Bob à la police, était une préfiguration ou version ou critique de cet aspect de la personnalité de Dick...) Comme auteur, Dick était admirablement bien placé pour décrire la paranoïa de drogués qui ont bel et bien raison de craindre d'être surveillés...

La combinaison de la science-fiction et de la polémique au niveau de l'intrigue, en faisant de l'industrie de la désintoxication la source même de la Substance D, est en fait la faiblesse majeure du roman. Cela sent à plein nez la facilité pour lecteurs dépourvus de sens critique et demandeurs d'un dénouement bien carré, bien commode, puisque ceci permet au personnage principal d'avoir un rôle crucial, contre toute vraisemblance. Dans le cadre du film, cependant, la conclusion est émouvante parce qu'on découvre que Bob a été préparé de longue date par ceux qui l'ont trahi afin que, le jour venu, ce qui resterait de son amour pour Donna le pousserait à ramasser les petites fleurs bleues à l'origine de la drogue qui l'a détruit.

C'est cette manipulation cruelle de Bob qui est l'autre point fort de l'histoire. Dans le cadre de la Guerre Froide, l'instrumentalisation des personnes avait été justifiée à gauche comme à droite au nom de la Realpolitik et des fins envisagées — la dictature du prolétariat ou le triomphe de la liberté, au choix. Donna est encouragée par ses collègues à considérer Bob comme une simple victime sacrificielle dans une guerre terrible, mais il ne doit échapper à personne que, sans nier les ravages des drogues, la guerre contre les drogues n'était qu'un avatar édulcoré de la Guerre Froide qui n'était qu'un pâle avatar des vraies guerres du milieu du XXe s. (Guerre civile espagnole, Seconde Guerre mondiale, guerre de Corée). La fin justifie-t-elle les moyens? (Si oui, à partir de quel seuil?) La question est posée, même si elle n'est pas vraiment lancée ouvertement aux spectateurs.

Le roman d'origine avait théoriquement lieu en 1994 et, donc, dix ans après le 1984 d'Orwell. Dick n'ignorait pas ses propres sources et il faut être un journaliste pour essayer d'interpréter une œuvre vieille de trente ans à la lumière de nos propres obsessions actuelles. Le film de Richard Linklater essaie pourtant de nous distancer de l'action du film en utilisant une forme d'animation et en conservant les gadgets science-fictifs, en particulier les scramble suits. S'il y a dénonciation de la surveillance continue, c'est pour ce qu'elle permet de faire, et non pour ce qu'elle est...

Libellés : Films, Science-fiction

2006-07-16

L'implosion démographique

C'est-à-dire que la population humaine sur Terre a bel et bien augmenté. Elle a approximativement doublé depuis ma naissance, mais elle ne devrait croître que de 50% environ au cours des quarante prochaines années. Le ralentissement est donc dramatique. Les perspectives actuelles du département de la statistique de l'ONU sont résumées sur une grande affiche (.PDF) qui prévoit pour 2050 une population mondiale de l'ordre de neuf milliards de personnes. Si le nombre d'enfants par mère converge bien dans toutes les régions du monde, conformément à ce scénario...

Mais même la prévision haute n'atteint pas les douze milliards et la prévision basse ne dépasse pas les huit milliards!

Du coup, les préoccupations changent. La fécondité n'est plus une malédiction. Dans les pays occidentaux menacés par la décroissance, on s'intéresse de plus en plus à la fertilité et à son encouragement. Les grandes villes doivent composer avec des transformations massives, les pertes et les gains ne s'équilibrant pas toujours et affectant des parties différentes de ces agglomérations. La pyramide des âges évolue et la population vieillit, posant le problème du financement des retraites. Pour des sociétés habituées aux défis posés par la croissance, la décroissance a quelque chose d'effrayant parce qu'elle semble sans précédent et semble annoncer une diminution qui pourrait aller jusqu'à la disparition pure et simple...

Toutefois, je suis porté à rapprocher cette situation d'une situation déjà observée. Avant l'époque moderne, les villes européennes du Moyen-Âge souffraient souvent d'un déficit

démographique structurel. Le nombre des morts dépassait le nombre des naissances. Pour que les villes survivent, elles devaient attirer et conserver de nouveaux arrivants en provenance des campagnes. Cette immigration paysanne compensait les pertes naturelles des cités.

Les pays occidentaux sont d'ores et déjà en train de jouer un rôle semblable, dans l'économie-monde, au rôle joué par les cités médiévales dans leur propre contexte. Lieux d'innovation et de culture, regroupements de postes et d'emplois lucratifs, bastions de paix, de sécurité et de prospérité, ils attirent naturellement les habitants de pays moins privilégiés. Les villes d'autrefois ont réussi à survivre longtemps en palliant ces déséquilibres. Si les pays occidentaux sont, dans l'ensemble, rattrapés par la production asiatique, ils pourraient néanmoins survivre en sachant intégrer de nouvelles populations. Le défi est réel, mais il faut se souvenir que ceci a déjà été fait...

Certes, à terme, si la décroissance est générale, le déplacement des populations ne suffira plus. Mais les écarts sont si grands en ce qui a trait à la densité de la population qu'il y aura sûrement de la marge pendant des années, compte tenu surtout de ces deux ou trois autres milliards de personnes qui viendront s'ajouter à l'humanité d'ici 2050.

Libellés : Démographie, Futurisme

2006-07-15

Le cas du calembour caché

D'une part, il s'agit d'une allusion à une chanson qui joue un rôle mémorable dans le roman classique du genre, Treasure Island de Stevenson. (Mais il est permis aux francophones de préférer l'écriture chatoyante et nostalgique de Robert Margerit dans L'Île des perroquets. Dans une autre veine, il y a les romans de MacOrlan, L'Ancre de Miséricorde, pour les jeunes de cœur de tous les âges, et À bord de l'Étoile matutine. J'avais beaucoup relu ces livres, pour l'ambiance, quand je signais mes romans pour jeunes avec Corinne Aragaki.)

D'autre part, il s'agit d'une référence au coffre (chest, en anglais) du revenant Davy Jones, aux commandes du Hollandais Volant (contrairement à d'autres versions de la légende du Hollandais Volant, soit dit en passant). Mais le coffret en question contient le cœur battant de Jones, un cœur qui devrait normalement se trouver dans sa poitrine (chest, en anglais).

Quant au film, s'il est un peu étiré, il livre la marchandise : beaucoup d'action, quelques bonnes répliques, des acteurs qui s'amusent et des effets spéciaux qui sont en général d'une qualité qui fait oublier les ratages de Superman Returns. Il n'y a vraiment que la dernière scène du capitaine Jack Sparrow avec le Kraken qui est moins convaincante, la superposition de l'acteur sur fond de poulpe apparaissant trop clairement comme un trucage.

Sur le chemin du retour, j'ai noté qu'un campement de manifestants pour la paix au Proche-Orient a été monté à deux pas de l'Université Concordia à un bout de la place Norman-Bethune. Comme j'ai commencé par déchiffrer une condamnation d'une invasion et d'une occupation, j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de s'opposer à l'occupation du Tibet par la Chine (qui a fait don à Montréal de la statue de Norman-Bethune qui domine cette petite place), dans la foulée de l'achèvement par Bombardier du chemin de fer le plus élevé de la planète qui va relier le Tibet aux grands centres chinois et faciliter la venue des visiteurs. Il y a, après tout, une connection canadienne et québécoise. Mais non, il s'agit bien de manifestants qui désirent attirer l'attention sur les affrontements entre Israël et ses voisins, en particulier Gaza et le Liban.

Malgré tout, le train tibétain rejoint le maglev de Shanghai au nombre des trains incontournables pour ferrovipathes et touristes ferroviaires. Imaginez un train qui se déplace à cinq kilomètres d'altitude... Il y a quelques années, j'étais monté (en téléphérique) jusqu'à l'Aiguille du Midi, à 3842 mètres. L'air était déjà sensiblement plus ténu, mais les plateaux tibétains traversés par le train de Bombardier sont plus élevés que la cime du Mont Blanc (qui baisse d'ailleurs), le point culminant de toute l'Europe...

Ce n'est pas tout à fait l'équivalent d'un train à la surface de Mars, car la pression y est encore plus basse, mais si la terraformation augmentait un peu la densité de l'air, cela commencerait à y ressembler...

Libellés : Fantastique, Films, Vie

2006-07-13

Poe et la science-fiction

Si Edgar Allan Poe demeure aujourd'hui encore une référence pour de nombreux créateurs actuels, dont Groening (The Simpsons) et J. K. Rowling, il a aussi influencé des auteurs de son temps, dont le jeune Jules Verne, qui a repris plusieurs thèmes de Poe dans sa propre œuvre (voyages en ballon, voyages polaires, solutions d'énigmes... jusqu'à l'impact cométaire d'« Eiros and Charmion » revu et corrigé dans Hector Servadac). Même la fin de Vingt mille lieues dans les mers, quand Nemo brave le maëlstrom, doit beaucoup plus à la nouvelle de Poe « A Descent into the Maelström » qu'à la réalité géographique.

Même si Poe ne s'intéresse pas vraiment à l'anticipation, il fait partie de ceux qui expriment, dès la première moitié du dix-neuvième siècle, la découverte des possibilités du futur. Dans « The Mystery of Marie Rogêt », il écrit d'ailleurs : « It is through the spirit of this principle, if not precisely through its letter, that modern science has resolved to calculate upon the unforeseen. The history of human knowledge has so uninterruptedly shown that to collateral, or incidental, or accidental events, we are indebted for the most numerous and most valuable discoveries, that it has at length become necessary, in any prospective view of improvement, to make not only large, but the largest allowances for inventions that shall rise by chance, and quite out of the range of ordinary expectation. It is no longer philosophical to base upon what has been a vision of what is to be. » Il y a dans la même nouvelle, d'ailleurs, un passage extrêmement lucide sur ce qu'on appelle aujourd'hui la sagesse des foules, Poe soulignant même qu'il est absolument nécessaire que l'opinion publique n'ait pas été suggestionnée.

Ces derniers jours, je me suis replongé dans Poe en utilisant une édition de T. Nelson and Sons héritée de ma grand-mère Trudel, dont l'ex-libris indique l'acquisition le 28 janvier 1918. Tales of Mystery and Imagination est un recueil posthume qui remonte à une première édition britannique en 1852, mais dont l'intitulé et le contenu ont légèrement varié au fil des ans et des éditeurs. Dans la mesure où il s'agit d'une édition des plus répandues, je trouve particulièrement intéressant l'absence presque complète des textes les plus fantastiques de Poe dans ce recueil. Ce sont les nouvelles policières qui sont à l'honneur et si des textes horrifiques sont également présents, ce sont dans la plupart des cas des textes essentiellement réalistes.

Il serait sûrement instructif de comparer les nouvelles de Poe reprises dans Amazing Stories et celles qui étaient disponibles dans les éditions les plus lues de ses recueils. D'une part, on comprendrait mieux que Gernsback ait choisi de reproduire des textes vieux de presque un siècle mais qui auraient été partiellement écartés des éditions les plus répandues. Pour les lecteurs d'Amazing, ces textes auraient été, en partie, des nouveautés. D'autre part, ce faisant, on cernerait un peu plus facilement les limites de l'acceptation du fantastique en littérature à cette époque. La mise à l'écart du fantastique franc indiquerait alors que la ghettoïsation de la science-fiction inaugurée par Gernsback s'inscrivait dans une tendance lourde et que l'amateurisme qu'on reproche à Gernsback face à des pulps qui imprimaient déjà du fantastique signé par des professionnels n'est pas la seule raison de l'isolement des genres de l'imaginaire à l'écart de la littérature générale.

Libellés : Futurisme, Histoire, Livres, Science-fiction

2006-07-12

Antonio Tascona, 1926-2006

Le 28 mai dernier, comme le rappelait le Globe and Mail d'hier, Tony Tascona est mort d'un infarctus à Winnipeg. Il était né à Saint-Boniface, deux semaines après mon père, et ils s'étaient d'ailleurs connus plus tard à l'école (peut-être à l'École Provencher ou au Norwood Collegiate). Vu du vingt-et-unième siècle, il est légèrement surprenant de découvrir des vocations artistiques chez les enfants de la Dépression, que l'on imagine trop rude et trop âpre pour favoriser les rapprochements avec les Muses. Pourtant, mon père avait eu envie de devenir écrivain; quant à Tony Tascona, qui a fait des débuts brillants au baseball, il abandonne tout en 1949 pour se consacrer à l'art.

Après avoir obtenu un diplôme de la Winnipeg School of Art, il étudie à l'Université du Manitoba jusqu'en 1953. Les années suivantes sont difficiles. Après avoir exposé seul au Manitoba en 1958 et 1960, il est exposé à Brantford en Ontario en 1961, à Calgary en 1962, puis à la Galerie Soixante de Montréal en 1964. Il s'était alors établi à Montréal, côtoyant le jeune Serge Tousignant et son contemporain Guido Molinari, qui influencent ses créations dont le Centre de l'art contemporain canadien conserve un excellent échantillon.

Sa carrière a connu son envol sur le tard, en 1967. Après une commande pour la salle de concert du Centenaire à Winnipeg, il enchaîne les commandes et les distinctions. En 1996, il sera nommé Compagnon de l'Ordre du Canada. À cette occasion, il invite d'ailleurs mes parents à une petite fête dans la région d'Ottawa pour célébrer l'investiture. Au fil des ans, les contacts avaient été rares, mais Tascona avait sans doute envie de retrouver un autre natif du petit Saint-Boniface de la Dépression.

Plus tard, ma cousine Denise Préfontaine a été la commissaire d'une exposition (Rêveries / Musings) des dessins de Tascona au Centre culturel franco-manitobain en juillet-septembre 1999. La couverture du catalogue, intitulé Dess(e)ins / Drawings, apparaît à droite. Outre l'introduction signée par ma cousine, les images étaient accompagnées de textes poétiques de la plume de Roger (alias JR) Léveillé. Comme Tascona faisait partie, semble-t-il, des francophones inavoués, ne parlant jamais français même si Léveillé croit qu'il comprenait plus qu'il ne disait, les textes sont bilingues. À cette époque de sa vie, Tascona avait plus ou moins renoncé aux murales et aux stabiles qui avaient fait sa renommée, mais dont la réalisation était devenue trop exigeante. Il s'était donc tourné vers le dessin, travaillant à l'encre sur papier, occasionnellement avec des crayons de couleur.

L'exemplaire du catalogue dont je dispose est dédicacé par Tascona à mon père. Ce fut sans doute la dernière fois qu'ils furent en rapport, même indirectement. Et la mort de Tascona

tourne une autre page de l'histoire de Saint-Boniface, une ville maintenant amalgamée à Winnipeg, une ville qui n'existe plus que dans les souvenirs de générations déclinantes... C'était une petite ville, il y a plus d'un demi-siècle, et il ne faut pas se surprendre si tout le monde se connaissait un peu. En première année, le petit Antonio Tascona avait eu pour maîtresse d'école Gabrielle Roy — dont la famille avait été soignée à l'occasion par mon grand-père. Or, dans son roman Ces enfants de ma vie, Roy raconte quelques épisodes de sa carrière d'institutrice. Ils sont sans doute un peu transformés, mais le premier concerne un petit Italien dont la première journée d'école est à ce point mémorable que Roy s'en souvenait encore quarante ans plus tard. Vincento va d'abord faire une scène quand son père le laisse, puis revenir en début d'après-midi embrasser sa maîtresse. Ce qu'il y a de plus piquant si on choisit d'identifier Vincento à Tony Tascona, c'est que Roy décrit sa tentative de le faire dessiner au tableau de la classe, ne récoltant qu'un coup de pied vengeur du petit garçon! Tout le contraire d'une vocation précoce...