2006-02-26

La facture d'une génération

Où en sont les chiffres? En termes absolus, 116,6 milliards de dollars. En termes relatifs, 44,0% du PIB de la province. En intérêts annuels, 6,9 milliards de dollars, soit presque 13% du budget provincial. Les autres provinces, moins l'Alberta qui est hors-jeu dans ce domaine, ont une dette moyenne d'environ 25% du PIB. (Il est erroné de comparer cette dette à des dettes nationales; le Québec n'est pas encore un pays et il faudrait alors compter la part québécoise de la dette fédérale, et inversement les dettes subsidiaires des autres pays. La comparaison provinciale est celle qui s'impose.)

Ceci n'est toutefois que la dette gouvernementale. La dette totale du secteur public, qui comprend le gouvernement, les réseaux de l'éducation et de la santé (12,3 milliards de plus), Hydro-Québec (33 milliards), les municipalités (17,8 milliards) et les autres entreprises du gouvernement, totalise 183,4 milliards de dollars, soit 68,7% du PIB. Un niveau plus élevé qu'en France même, je crois. La seule bonne nouvelle, c'est que ce pourcentage baisse, car il atteignait 77,2% en 2001. Tandis que la dette gouvernementale augmente continuellement, Hydro-Québec a réduit sa dette de près de 6 milliards depuis 2001 — et la croissance de l'économie a fait le reste. (Je prends mes chiffres du plan (.PDF) budgétaire 2005-2006; ceux d'Alain Dubuc semblent légèrement différents, sans doute parce qu'ils sont plus récents.) Quant au service de la dette, il est passé de presque 18% des dépenses en 1997-1998 à 13% environ, en grande partie grâce à la baisse des taux d'intérêts.

Mais en 1970, le service de la dette ne représentait que 5% des dépenses — et 7,7% en 1980-1981. Nous ne sommes revenus qu'au niveau de 1990-1991 environ.

Et qu'a-t-elle acheté, cette dette, d'aussi durable qu'elle? Eh bien, on estime que le quart environ de cette dette correspond au paiement d'infrastructures — tandis que le tiers correspondrait au financement d'anciennes dépenses courantes. (Le reste correspondrait au passif des régimes de retraite.)

Il ne faudrait pas s'étonner ensuite que les générations d'après le baby-boom trouvent la facture difficile à digérer. Quelle génération aura profité le plus de cette dette? Cherchons un peu.

Depuis le début de la quête du déficit zéro au Québec, les seules dépenses qui ne sont pas essentiellement gelées, ce sont celles de la santé. Or, ce ne sont pas les moins de 40 ans qui sont de gros consommateurs de soins de santé. S'il est permis d'argumenter que l'augmentation des coûts de l'équipement et des médicaments a plus à avoir avec l'augmentation récente des coûts de santé que le vieillissement de la population, il reste que la clientèle la plus coûteuse est la plus âgée et qu'il est permis de se demander ce qu'il arrivera lorsque le baby-boom commencera vraiment à gonfler les classes d'âges les plus avancées... Depuis 1990, alors que le service de la dette atteint des sommets et qu'il est payé en dollars réels (car non empruntés) après l'atteinte du déficit zéro, la génération X a donc payé plus que sa part des intérêts de la dette en atteignant l'âge de payer des impôts conséquents tout en retirant fort peu de bénéfices des dépenses publiques, pour elle ou pour ses enfants.

Cette situation est aggravée par la dénatalité québécoise qui prépare des lendemains tendus. Moins qu'en France, sans doute, mais plus qu'ailleurs au Canada, en particulier à l'ouest du Québec, où la population est plus jeune et l'économie plus dynamique. Le problème de la dénatalité ne sera pas celui d'une crise du système en tant que tel; les chiffres ne justifient pas cette inquiétude. Les caisses sont alimentées (depuis 1998, les jeunes travailleurs paient plus que leurs aînés baby-boomers payaient auparavant, au moment où ceux-ci commencent à partir à la retraite...) et une partie des sommes soustraites au fisc par les REER seront remises en circulation et imposées ou taxées. Mais comme le vieillissement frappera plus fort au Québec qu'ailleurs, le problème en sera un de compétitivité avec les autres juridictions du continent, plus jeunes et soumises à de moindres contraintes fiscales.

On ne souligne pas assez que la dénatalité a été, en soi, un transfert de richesses du futur vers le présent pour les baby-boomers. Les enfants coûtent chers; ne pas avoir d'enfants, c'était plus avantageux dans l'immédiat. Un enfant ou une seconde voiture? Beaucoup de couples ont choisi la seconde voiture. Le voyage sous des cieux exotiques. Etc. Mais les enfants qui ne sont pas là ne pourront pas payer pour une économie caractérisée par un nombre croissant de dépendants ou de pensionnés âgés...

Par rapport à 1960, la dette a aussi aidé à payer pour l'expansion de la fonction publique. Une fonction publique qui a beaucoup profité à qui? Si je me penche sur un rapport récent sur la composition de l'effectif de la fonction publique au Québec, je trouve qu'en mars 2000, l'effectif régulier comptait 6,9% d'employés de moins de 35 ans. Or, au Canada en 2001, 40% de la population active avait moins de 35 ans. Admettons que ce soit un peu plus faible au Québec, province vieillissante, mais le fossé reste énorme. (Depuis 2000, le nombre de moins de 35 ans dans la fonction publique québécoise augmente lentement.) On notera au passage qu'entre 1999 et 2004, le nombre d'anglophones dans cette fonction publique québécoise est passé de 0,6% à 0,7%, restant de loin inférieur à la proportion d'anglophones et d'allophones dans la population. Et on s'étonnera ensuite que ceux-ci ne voient pas l'intérêt de l'indépendantisme québécois! Quant aux autochtones, ils sont un peu mieux représentés (0,3%), mais la fonction publique québécoise est clairement une chasse gardée du baby-boom blanc et francophone.

Faut-il pour autant s'attaquer à la dette? On peut soutenir qu'il aurait fallu le faire il y a dix ans et qu'il n'est plus temps, en raison des besoins croissants dans plusieurs domaines. Mais cela ressemble fort à un prétexte. À tout le moins, comme le soutient Alain Dubuc, il faudrait au moins y consacrer autant d'énergie — ou de rhétorique — qu'au problème (?) du déséquilibre fiscal dont je reparlerai...

Dire qu'il y a dix ans, la CSN (Confédération des syndicats nationaux) pouvait discuter de la réduction, voire de l'élimination, de la dette et proposer, entre autres, un fonds de remboursement de la dette québécoise sans avoir à craindre l'anathème des bien-pensants grisonnants! Je cite : « la CSN évalue qu'un fonds de remboursement de la dette serait un complément utile aux autres stratégies visant à remettre de l'ordre dans nos finances publiques. Ce fonds serait alimenté par une taxe dédiée dont les recettes y seraient versées annuellement.» Certes, la CSN donnait un gage au gouvernement de l'époque tout en noyant cette recommandation dans un ensemble de mesures nettement plus « progressiste », c'est-à-dire redistributif. Mais quand même!

Libellés : Économie, Futurisme, Québec

2006-02-25

Plus que 69 jours...

Il doit y avoir un sens caché au fait que cet intervalle est le triple du chiffre de ce prochain congrès... Et qu'il reste trois jours pour s'inscrire au tarif spécial qui expire le premier mars. Mais nous ne sommes pas dans un roman de Dan Brown et ce n'est sûrement qu'un hasard numérologique.

Je suis allé à mon premier congrès Boréal en 1986, il y a donc vingt ans. Cela se passait à Longueuil, à l'étage de la bibliothèque municipale. À certains égards, ce fut sans doute un tournant dans ma vie. J'avais la vocation d'écrivain bien accrochée, mais si l'expérience m'avait déçu, j'aurais peut-être pris un certain recul face à l'écriture. Mais j'ai goûté à la célébrité toute relative — et si enivrante — de l'auteur qui rencontre ses premiers lecteurs, c'est-à-dire la poignée de personnes qui m'avaient lu dans imagine.... Et j'ai fait la connaissance de jeunes comme moi qui avaient des projets excitants — un fanzine appelé Samizdat, par exemple — ou qui lancerait leur carrière littéraire cette même fin de semaine en gagnant le concours d'écriture sur place.

Le congrès Boréal aura vingt-sept ans cette année. Durera-t-il jusqu'en 2033? Ou jusqu'en 2026? Moins longtemps encore? Je suis tenté d'appliquer l'argument eschatologique de Carter-Leslie et de postuler qu'il serait plus probable de se trouver près de la fin des congrès que de leur début, mais l'argument de Carter-Leslie dépend de l'évolution démographique. Or, aucune tendance particulière n'est associée aux congrès Boréal. Par conséquent, il est sans doute plus probable de se trouver dans une position moyenne relativement à la longévité des congrès et d'en conclure que Boréal peut encore compter sur une décennie ou deux...

2006-02-24

Iconographie de la SFCF (5)

S'il existe un milieu constitué de la science-fiction canadienne d'expression française (SFCF), il ne remonte vraiment qu'à 1974. C'est la date de la parution du premier numéro du fanzine

Requiem, qui allait devenir la revue Solaris. C'est la date de la parution du premier roman d'Esther Rochon, En hommage aux araignées; Rochon allait participer plus tard à la fondation d'imagine..., la seconde revue d'importance dans l'histoire de la SF d'ici, et signer plusieurs ouvrages marquants. L'année est d'ailleurs fertile en parutions relevant de la science-fiction, et il faudra y revenir. Mais la création de Requiem va créer un pôle d'attraction pour les amateurs et les créateurs de SF au Québec et dans tout le Canada francophone. Cependant, il est possible de faire remonter la science-fiction moderne au Québec à 1960 environ. C'est à compter de 1960 que la science-fiction s'impose, et d'une manière consciente de ses spécificités. Elle est présente dans les « pulps» québécois, c'est-à-dire ces fascicules hebdomadaires offerts à la vente pour servir en pâture des histoires policières, des histoires d'espionnage (dont les aventures du célèbre IXE-13 de Pierre Daigneault), des histoires d'amour, etc. La science-fiction fait aussi son entrée dans la littérature pour jeunes, encore clairsemée, et elle va inspirer de nouvelles initiatives dans la suite de la décennie des années 1960...

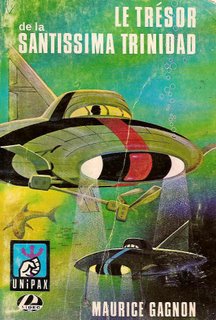

Requiem, qui allait devenir la revue Solaris. C'est la date de la parution du premier roman d'Esther Rochon, En hommage aux araignées; Rochon allait participer plus tard à la fondation d'imagine..., la seconde revue d'importance dans l'histoire de la SF d'ici, et signer plusieurs ouvrages marquants. L'année est d'ailleurs fertile en parutions relevant de la science-fiction, et il faudra y revenir. Mais la création de Requiem va créer un pôle d'attraction pour les amateurs et les créateurs de SF au Québec et dans tout le Canada francophone. Cependant, il est possible de faire remonter la science-fiction moderne au Québec à 1960 environ. C'est à compter de 1960 que la science-fiction s'impose, et d'une manière consciente de ses spécificités. Elle est présente dans les « pulps» québécois, c'est-à-dire ces fascicules hebdomadaires offerts à la vente pour servir en pâture des histoires policières, des histoires d'espionnage (dont les aventures du célèbre IXE-13 de Pierre Daigneault), des histoires d'amour, etc. La science-fiction fait aussi son entrée dans la littérature pour jeunes, encore clairsemée, et elle va inspirer de nouvelles initiatives dans la suite de la décennie des années 1960...Parmi ces initiatives, il faut compter les séries créées par la maison d'édition Lidec pour les jeunes lecteurs. J'ai déjà fait allusion à la série « Unipax » de Maurice Gagnon, qui mettait en

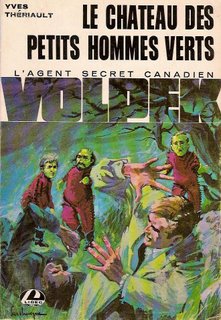

scène une organisation secrète vouée à la cause de la paix. Si l'attirail technique reflétait les expériences de Gagnon dans la Marine canadienne, le contexte et les intrigues choisies s'inspiraient plutôt de la vogue des institutions internationales (comme l'ONU) après la Seconde Guerre mondiale et de la popularité des histoires d'espionnage à la télévision. Pour ne pas se sentir lié par l'actualité, Gagnon avait projeté assez loin dans l'avenir le cadre de ses romans, même si, en pratique, ce futur lointain se démarquait assez peu du contexte des années 1960... En revanche, dans la série « Volpek » d'Yves Thériault (mieux connu pour autre chose), l'inspiration est beaucoup plus locale puisque Volpek, désigné comme « l'agent secret canadien » sur la couverture du troisième volume et des suivants, est un digne successeur d'IXE-13. Et le futur retenu est beaucoup moins éloigné : l'action se passe en 1975 ou un peu après.

scène une organisation secrète vouée à la cause de la paix. Si l'attirail technique reflétait les expériences de Gagnon dans la Marine canadienne, le contexte et les intrigues choisies s'inspiraient plutôt de la vogue des institutions internationales (comme l'ONU) après la Seconde Guerre mondiale et de la popularité des histoires d'espionnage à la télévision. Pour ne pas se sentir lié par l'actualité, Gagnon avait projeté assez loin dans l'avenir le cadre de ses romans, même si, en pratique, ce futur lointain se démarquait assez peu du contexte des années 1960... En revanche, dans la série « Volpek » d'Yves Thériault (mieux connu pour autre chose), l'inspiration est beaucoup plus locale puisque Volpek, désigné comme « l'agent secret canadien » sur la couverture du troisième volume et des suivants, est un digne successeur d'IXE-13. Et le futur retenu est beaucoup moins éloigné : l'action se passe en 1975 ou un peu après.Pourquoi s'intéresser à ces petits romans pour jeunes? D'abord, parce qu'ils ont exercé une influence durable, en partie relayée par un auteur comme Daniel Sernine. En effet, l'organisation Argus de Sernine n'est pas sans avoir quelques points de ressemblance avec Unipax... Et si on se tourne vers les aventures de Volpek, le lecteur observera rapidement que, dans le premier volume, La Montagne creuse (1965), les ressorts de l'intrigue ressemblent fort à ceux du roman Chronoreg de Sernine. Une base secrète ennemie au Labrador, un agent secret canadien, une menace nucléaire, l'utilisation de sous-marins par l'ennemi... Le traitement est fort différent, mais l'influence ne semble pas douteuse.

Si l'extrapolation peut sembler modeste dans la série de Thériault, c'est pourtant ce qui fait des aventures de Volpek de la science-fiction relativement étoffée pour son époque. L'auteur se

soucie de la vraisemblance de ce qu'il décrit et il signe un appendice qui explique (et justifie)certains éléments de son intrigue. On notera qu'il croit à la possibilité d'un téléstylo, appareil « trans-récepteur audio-visuel de la grosseur d'un stylo», en 1975. (Il n'avait que trente ans d'avance environ sur les téléphones portables actuels avec caméra intégrée...) Il est également optimiste en ce qui concerne le pistolet-laser : « Cette documentation datée 1965 autorise donc à prévoir pour 1975, un pistolet-laser foudroyant. » Le reste du dossier se cantonne dans la vulgarisation de bon aloi et Thériault montre souvent qu'il est branché sur l'actualité de son temps. Ainsi, la base au Labrador est creusée avec l'aide de bombes atomiques, ce qui correspondait à certains projets du programme Atoms for Peace lancé à la fin des années 1950. Dans Le secret de Mufjarti (1965), il est question de substances cancérigènes — le DDT n'est pas mentionné, car Rachel Carson venait tout juste de faire sortir Silent Spring — et le dossier de Thériault fait état des découvertes récentes en ce qui concerne l'effet cancérigène de la cigarette... Dans Les dauphins de Monsieur Yu (1966), Thériault fait écho aux recherches récentes sur l'intelligence des dauphins — et sur les tentatives de certains militaires de se servir d'eux. Encore une fois, ce savant asiatique qui modifie des animaux pourrait rappeler le personnage éponyme de la nouvelle « Les amis de monsieur Soon » de Sernine.

soucie de la vraisemblance de ce qu'il décrit et il signe un appendice qui explique (et justifie)certains éléments de son intrigue. On notera qu'il croit à la possibilité d'un téléstylo, appareil « trans-récepteur audio-visuel de la grosseur d'un stylo», en 1975. (Il n'avait que trente ans d'avance environ sur les téléphones portables actuels avec caméra intégrée...) Il est également optimiste en ce qui concerne le pistolet-laser : « Cette documentation datée 1965 autorise donc à prévoir pour 1975, un pistolet-laser foudroyant. » Le reste du dossier se cantonne dans la vulgarisation de bon aloi et Thériault montre souvent qu'il est branché sur l'actualité de son temps. Ainsi, la base au Labrador est creusée avec l'aide de bombes atomiques, ce qui correspondait à certains projets du programme Atoms for Peace lancé à la fin des années 1950. Dans Le secret de Mufjarti (1965), il est question de substances cancérigènes — le DDT n'est pas mentionné, car Rachel Carson venait tout juste de faire sortir Silent Spring — et le dossier de Thériault fait état des découvertes récentes en ce qui concerne l'effet cancérigène de la cigarette... Dans Les dauphins de Monsieur Yu (1966), Thériault fait écho aux recherches récentes sur l'intelligence des dauphins — et sur les tentatives de certains militaires de se servir d'eux. Encore une fois, ce savant asiatique qui modifie des animaux pourrait rappeler le personnage éponyme de la nouvelle « Les amis de monsieur Soon » de Sernine.Les trois premières couvertures de la série restent assez fidèles au registre habituel des histoires d'espionnage. L'illustration de La Montagne creuse peut sembler relativement

futuriste, mais l'artiste se borne à représenter un « avion-jet de grande performance », tel que mentionné dans le texte. Or, les avions de chasse à réaction commençaient à essayer les ailes en delta depuis quelques années, comme dans le cas du mythique bombardier canadien Avro Arrow. Par contre, dans les quatrième et cinquième volumes de la série, Thériault opte pour de la science-fiction franche. Du coup, l'artiste André L'Archevêque doit relever un défi différent. Pour Le Château des petits hommes verts (1966), il doit représenter des personnages qui pourraient être les premiers petits hommes verts de l'édition canadienne-française! C'est ce qu'on voit dans l'illustration de droite.

futuriste, mais l'artiste se borne à représenter un « avion-jet de grande performance », tel que mentionné dans le texte. Or, les avions de chasse à réaction commençaient à essayer les ailes en delta depuis quelques années, comme dans le cas du mythique bombardier canadien Avro Arrow. Par contre, dans les quatrième et cinquième volumes de la série, Thériault opte pour de la science-fiction franche. Du coup, l'artiste André L'Archevêque doit relever un défi différent. Pour Le Château des petits hommes verts (1966), il doit représenter des personnages qui pourraient être les premiers petits hommes verts de l'édition canadienne-française! C'est ce qu'on voit dans l'illustration de droite.Le père d'André L'Archevêque, Eugène L'Archevêque, avait été le propriétaire du journal humoristique Le Bavard, lancé en novembre 1940. À cet organe de presse et de soutien du maire Camilien Houde avaient succédé une série d'entreprises. En janvier 1941, Eugène publie un premier fascicule vendu au prix modique de 5 cents l'unité. Il sera ensuite au cœur de l'activité éditoriale de ces pulps québécois et il fera appel à son fils plus d'une fois pour l'illustration de couvertures.

André L'Archevêque n'en est donc pas à ses premières armes en la matière. D'où le calme de ses compositions, sans doute. Il ne ressent tout simplement pas le besoin de crier sur tous les

toits qu'il illustre un ouvrage de science-fiction. Toutefois, pour illustrer Le dernier rayon (1966), L'Archevêque s'en tient à des explorateurs de l'espace engoncés dans des scaphandres relativement classiques. (On peut les comparer à ceux de Destination Lune.) Le roman correspond à un changement de cap assez soudain dans le parcours de Thériault — ou de Volpek si on veut. À la fin du Château des petits hommes verts, les secrets obtenus des extraterrestres contactés par Volpek ont permis aux humains d'acquérir les principes du vol interstellaire. Mais quand débute Le dernier rayon, il n'est plus question pour Volpek de se balader dans le vaisseau interstellaire MARSTAK 1X et de filer « dans l'orbite d'attraction d'une super-nova située à quarante millions d'années de lumière de la Terre.» Il se met plutôt à chercher un moyen d'atteindre des destinations beaucoup plus modestes, pas nécessairement plus loin que l'orbite terrestre.

toits qu'il illustre un ouvrage de science-fiction. Toutefois, pour illustrer Le dernier rayon (1966), L'Archevêque s'en tient à des explorateurs de l'espace engoncés dans des scaphandres relativement classiques. (On peut les comparer à ceux de Destination Lune.) Le roman correspond à un changement de cap assez soudain dans le parcours de Thériault — ou de Volpek si on veut. À la fin du Château des petits hommes verts, les secrets obtenus des extraterrestres contactés par Volpek ont permis aux humains d'acquérir les principes du vol interstellaire. Mais quand débute Le dernier rayon, il n'est plus question pour Volpek de se balader dans le vaisseau interstellaire MARSTAK 1X et de filer « dans l'orbite d'attraction d'une super-nova située à quarante millions d'années de lumière de la Terre.» Il se met plutôt à chercher un moyen d'atteindre des destinations beaucoup plus modestes, pas nécessairement plus loin que l'orbite terrestre.Le moyen de propulsion est inusité. Il est question de l'aide apportée par un canon au véhicule spatial de Volpek; ceci pourrait refléter la rumeur des expériences menées par Gerald Bull pour construire des canons gigantesques, capables de propulser des satellites en orbite ou des obus à des centaines de kilomètres de là. L'ensemble de ces couvertures se distingue par la maturité des traits et le travail sur les couleurs. Mais la présence de la science-fiction dans ces illustrations est réduite et c'est surtout la qualité des tableaux qui assurait un degré de vraisemblance rejaillissant sur la science-fiction.

2006-02-23

La collection Merril

Qu'est-ce que la collection Merril? En plus des informations fournies par le site officiel, il n'est pas inutile de se pencher aussi sur la biographie de Judith Merril, pionnière de la voix des femmes et du féminisme dans la science-fiction nord-américaine. L'histoire de la collection est intimement liée à la guerre du Viêt-Nam dans sa phase étatsunienne dans la mesure où la répression des manifestants pour la paix durant la convention des Démocrates à Chicago (en 1968) convainquit un certain nombre de personnes d'abandonner les États-Unis — dont Judith Josephine Grossman, mieux connue sous son nom de plume de Judith Merril. Le Canada en accueillit plusieurs, en particulier Toronto.

C'est à cette époque qu'un jeune draft dodger du nom de William Gibson errait dans les rues de Toronto, en particulier dans le quartier de Yorkville (depuis devenu ultra-branché). On peut le voir dans un documentaire (très square) de la Canadian Broadcasting Corporation de l'époque, où il offre une introduction en 1967 à la communauté des hippies et conscrits étatsuniens en cavale... (Il y a une certaine ressemblance avec Karl Schroeder, non?)

C'est aussi à cette époque que Judith Merril s'était installée à Toronto après les incidents de Chicago. Elle avait apporté sa volumineuse collection d'ouvrages de SF et elle était rapidement devenue une des personnes-ressources d'une « université hippie » sise aux confins de Yorkville et au nord de l'Université de Toronto — Rochdale College, fondé en 1968. L'expérience d'une université auto-gérée avait tourné au vinaigre, l'édifice principal devenant en quelques années un refuge de consommateurs de drogues douces ou non, entre autres. Des témoins de cette époque m'ont parlé des toilettes qui se déclenchaient dans tout l'édifice dès que se pointait un uniforme sous les fenêtres... Mais ce fut aussi un foyer de la contre-culture à Toronto et une pépinière de talents et d'entreprises artistiques. (Quand j'étudiais à Toronto il y a une dizaine d'années, l'édifice était devenu un foyer de personnages âgées... Sans commentaire.)

La première fois que j'ai rencontré Judith Merril, dans les coulisses de l'amphi principal de l'édifice d'origine du Centre national de recherches à Ottawa, après une réunion de l'Ottawa Science Fiction Society vers 1987, elle fumait... des cigarettes. Mais elle ne dédaignait sans doute pas un petit joint. Un de mes profs au département d'astronomie de l'Université de Toronto, arrivé des États-Unis le 28 juin 1968 avec sa famille, avait trouvé un autre moyen d'échapper à la guerre du Viêt-Nam — les études. Il m'a parlé d'un concert (folk? avec Joan Baez?) sur les îles de Toronto durant lequel un joint circulait; en se retournant pour passer le pétard à la personne suivante, il avait reconnu Judith Merril. (Ou était-ce l'inverse? Judith Merril se retournant pour lui passer le joint?)

Le bref séjour des livres de Judith Merril à Rochdale College lui avait coûté un certain nombre d'ouvrages, prêtés et jamais rendus. Je crois bien que cela explique pourquoi elle avait négocié le don de sa collection dès 1970, qui a fondé la Spaced Out Library, devenue aujourd'hui la collection Merril...

Libellés : Histoire, Science-fiction, Vie

2006-02-21

Futur lointain... très lointain

En évoquant un futur si lointain que le mélange le plus hétérogène de cultures et de technologies se justifie, Hughes peut donner libre cours à son art du dialogue. Les éléments du décor — pistolasers, extraterrestres, paquebots terrestres, manipulations de la gravité, etc. — ne sont que des conventions qu'il serait ridicule d'examiner. Le propos du roman n'est pas de susciter la réflexion ou l'émerveillement, mais d'offrir une aventure palpitante, dans la veine de certains romans de Vance. (Je ne pense pas seulement à ceux qui mettent en scène Cugel sur une Terre à l'agonie, mais aussi aux histoires dont Magnus Ridolph est le héros.) En général, même si le rythme de la narration languit à quelques reprises, Hughes livre la marchandise.

Certes, les personnages secondaires frisent la caricature, mais les personnages principaux, dont le jeune policier inexpérimenté Baro Harkless et même l'escroc Luff Imbry, révèlent des profondeurs insoupçonnées au fil des péripéties. Cette simplification des personnages fait partie des ficelles qui garantissent l'efficacité d'une certaine littérature populaire, tandis que le traitement plus circonstancié des personnages principaux leur donne plus de consistance.

Néanmoins, ce qui avait commencé comme une enquête somme toute banale s'enrichit d'ingrédients nettement plus intéressants. Je ne parle pas de l'appariement assez éculé d'un policier et du criminel qu'il a capturé, mais de l'intervention d'un historien, Guth Bandar, qui explore l'inconscient collectif de l'humanité. Ceci va permettre au jeune Baro d'éclairer des pans presque oubliés de son passé, va l'amener à changer de carrière et va même lui permettre de... sauver l'humanité. C'est très fort!

Bref, de la science-fiction d'aventures à déconseiller aux amateurs de sf dure, mais qui pourrait ravir les connaisseurs d'une science-fiction plus ancienne. (S'ils ne connaissaient pas déjà et s'ils aiment, ils pourront retrouver Guth Bandar dans d'autres textes signés par Hughes.)

Libellés : Livres, Science-fiction

2006-02-20

Le nouveau livre de Laurent

n'aura pas été entièrement perdue, quoi... Et il y a aussi eu l'arrivage de quelques vieux films de science-fiction dont je reparlerai un de ces jours.

n'aura pas été entièrement perdue, quoi... Et il y a aussi eu l'arrivage de quelques vieux films de science-fiction dont je reparlerai un de ces jours.Ce nouveau livre de notre avatar virtuel, à Yves Meynard et moi-même, donne une suite aux aventures du jeune Pétrel, entamées dans les deux premiers volumes de la série, soit Le messager des orages et Sur le chemin des tornades. Désormais prisonnier de la Guilde des Nautes, Pétrel devra subir le jugement du Moloch, comme on le voit dans la couverture signée par Laurine Spehner. Mais je ne révèle rien en disant qu'il ne s'agit pas du dernier volume de la série. Il reste à Pétrel encore bien des aventures à vivre dans l'immense ville de Zodiaque bâtie sur les îles de la Lente, la rivière sans berges...

Laurent McAllister sera présent au Salon du livre de l'Outaouais, à Gatineau, le samedi 11 mars 2006. Il vient aussi de publier une nouvelle dans Science-Fiction 2006 des éditions Bragelonne, se rattachant à l'univers d'un roman de space-opéra qu'il prépare de longue date. De son côté, Yves Meynard verra reparaître l'excellente nouvelle « Navices », qu'il avait signée avec Francine Pelletier, dans le troisième numéro de l'anthologie périodique Fiction des Moutons électriques, une nouvelle et fort sympathique maison d'édition française.

2006-02-19

Ode à l'abri Tempo

Il faut les deux pour que lui soit rendu honneur,

Car d'avoir ou non l'abri Tempo le bonheur

De l'hivernant québécois dépend — et les os!

Maison longue de plastique pour le repos

De l'auto et du pelleteur, ou du mineur

Chargé de sauver le fol orgueil du crâneur,

L'abri est parfois banni — manque de pot!

Faux iglou trop pratique, riant du blizzard

Et, de l'hiver, triomphant de tous les hasards,

L'abri a droit à notre reconnaissance.

Sans lui, combien de cœurs fourbus qui se fêlent?

Combien de membres disloqués? Et quel sens

Aurait l'hiver pour les esclaves de la pelle?

Libellés : Poème

2006-02-17

Iconographie de la SFCF (4)

couvertures qui nous permettent de nous faire une certaine idée de la manière dont nos prédécesseurs voyaient le fantastique, la science-fiction, le futur, etc. C'était assez frappant dans le cas du roman Surréal 3000 de Suzanne Martel. L'illustration du merveilleux au Canada francophone a livré aussi quelques couvertures caractéristiques. Il est également possible de suivre les apparitions d'un motif, comme celui de la soucoupe volante... Les ouvrages pour jeunes ont, comme je l'indiquais, l'avantage de viser un public jugé plus sensible à des images primaires, et donc évidentes. Ainsi, Louise Roy-Kerrigan est certes assez fidèle à la description donnée par Henriette Major dans son roman À la conquête du temps (1970). Les deux jeunes héros ont découvert chez leur oncle inventeur « un étrange appareil : c'était tout bonnement un fauteuil de barbier à l'ancienne mode entouré d'une série de plaques de métal qui formaient tout autour comme une espèce de réseau d'où sortaient des dizaines de fils électriques. Ces fils étaient reliés à une sorte d'ordinateur sur lequel un panneau brillait de tous ses cadrans et de toutes ses manettes. La machine semblait en marche car on entendait un léger bourdonnement tandis que des lumières clignotaient par endroits.» (p. 14) Néanmoins, le choix a été fait d'illustrer, un peu comme dans le cas de Surréal 3000, non pas un élément nécessairement caractéristique du roman, mais un élément emblématique des technologies de pointe de l'époque — l'ordinateur (légèrement anthropomorphique dans ce cas-ci).

couvertures qui nous permettent de nous faire une certaine idée de la manière dont nos prédécesseurs voyaient le fantastique, la science-fiction, le futur, etc. C'était assez frappant dans le cas du roman Surréal 3000 de Suzanne Martel. L'illustration du merveilleux au Canada francophone a livré aussi quelques couvertures caractéristiques. Il est également possible de suivre les apparitions d'un motif, comme celui de la soucoupe volante... Les ouvrages pour jeunes ont, comme je l'indiquais, l'avantage de viser un public jugé plus sensible à des images primaires, et donc évidentes. Ainsi, Louise Roy-Kerrigan est certes assez fidèle à la description donnée par Henriette Major dans son roman À la conquête du temps (1970). Les deux jeunes héros ont découvert chez leur oncle inventeur « un étrange appareil : c'était tout bonnement un fauteuil de barbier à l'ancienne mode entouré d'une série de plaques de métal qui formaient tout autour comme une espèce de réseau d'où sortaient des dizaines de fils électriques. Ces fils étaient reliés à une sorte d'ordinateur sur lequel un panneau brillait de tous ses cadrans et de toutes ses manettes. La machine semblait en marche car on entendait un léger bourdonnement tandis que des lumières clignotaient par endroits.» (p. 14) Néanmoins, le choix a été fait d'illustrer, un peu comme dans le cas de Surréal 3000, non pas un élément nécessairement caractéristique du roman, mais un élément emblématique des technologies de pointe de l'époque — l'ordinateur (légèrement anthropomorphique dans ce cas-ci).D'ailleurs, Henriette Major (1933-) fait pratiquement partie de la même génération que Suzanne Martel (1924-) et n'est pas beaucoup plus âgée qu'André Ber (1920-), qui a commencé par se

rapprocher de la science-fiction avec un roman d'aventures d'un genre assez rare au Canada français, Le Repaire des loups gris (1962). Un peu comme dans Rocketship Galileo d'Heinlein et de nombreux autres romans d'aventures de l'après-guerre (dans la foulée des textes publiés durant les années de guerre), on trouve des Nazis qui disposent d'une base secrète. Celle-ci a la particularité de se trouver dans une île qui abrite des vestiges de l'Atlantide. L'action se passe durant la Seconde Guerre mondiale, pour l'essentiel. C'est l'existence de ces vestiges de l'Atlantide qui rattache l'ouvrage à la science-fiction, car le reste relève d'une intrigue qui mêle la guerre, l'espionnage et l'amour de manière assez classique. L'illustration de Gabriel de Beney — qui a illustré le premier roman de science-fiction pour jeunes de Daniel Sernine, Organisation Argus (1979) — n'inclut d'ailleurs aucune illusion flagrante à cet élément de l'histoire. L'atmosphère qui se dégage du tableau rappelle plutôt la littérature de voyage et les romans d'aventures exotiques signés par Verne et par ses successeurs. Il faut d'ailleurs souligner que rien n'indique qu'il s'agit de littérature pour jeunes; l'ouvrage est présenté comme faisant partie de la collection « Rêve et Vie », qui comprend des titres de Guermaine Guèvremont, Félix Leclerc (Pieds nus dans l'aube) et Antonine Maillet.

rapprocher de la science-fiction avec un roman d'aventures d'un genre assez rare au Canada français, Le Repaire des loups gris (1962). Un peu comme dans Rocketship Galileo d'Heinlein et de nombreux autres romans d'aventures de l'après-guerre (dans la foulée des textes publiés durant les années de guerre), on trouve des Nazis qui disposent d'une base secrète. Celle-ci a la particularité de se trouver dans une île qui abrite des vestiges de l'Atlantide. L'action se passe durant la Seconde Guerre mondiale, pour l'essentiel. C'est l'existence de ces vestiges de l'Atlantide qui rattache l'ouvrage à la science-fiction, car le reste relève d'une intrigue qui mêle la guerre, l'espionnage et l'amour de manière assez classique. L'illustration de Gabriel de Beney — qui a illustré le premier roman de science-fiction pour jeunes de Daniel Sernine, Organisation Argus (1979) — n'inclut d'ailleurs aucune illusion flagrante à cet élément de l'histoire. L'atmosphère qui se dégage du tableau rappelle plutôt la littérature de voyage et les romans d'aventures exotiques signés par Verne et par ses successeurs. Il faut d'ailleurs souligner que rien n'indique qu'il s'agit de littérature pour jeunes; l'ouvrage est présenté comme faisant partie de la collection « Rêve et Vie », qui comprend des titres de Guermaine Guèvremont, Félix Leclerc (Pieds nus dans l'aube) et Antonine Maillet.Toutefois, un passage du roman annonce l'ouvrage suivant de Ber. Le narrateur est l'assistant d'un professeur et se passionne pour les religions atlantes après la découverte d'un temple qui se

serait dressé au cœur de la capitale de l'Atlantide. Quand il revient du temple ruiné, il livre à sa compagne de voyage ce que son imagination lui dit de la civilisation atlante : « Pour elle, j'essayais de revivre ces sortes de rêves étranges que je faisais parfois tout éveillé dans le silence. Allongé sur les dalles, dans une sorte de transe cataleptique je laissais mon esprit remonter le temps. Et ainsi, des heures durant, j'ai parcouru les plaines de l'Atlantide, j'ai gravi ses montagnes, j'ai vécu dans la Cité aux portes d'or. Une seule explication plausible à ces rappels fulgurants du passé : toutes mes lectures, toutes mes pensées, depuis des années avaient été orientées sur ce sujet. Mon imagination aidant, je reconstituais machinalement dans mon subconscient, des fresques historiques où rien ne manquait, ni la couleur, ni la véracité puisque je puisais mon inspiration à la source même. » (p. 121) Or, dans le roman suivant de Ber, Ségoldiah (1964), une intervention du surnaturel est également expliquée (au moins en partie) par un phénomène semblable d'auto-hypnose, même s'il est plus longuement justifié. Cette fois, il s'agit clairement d'un roman tout ce qu'il y a de plus adulte, même si le personnage de Ségoldiah l'immortelle, esprit immanent capable de prendre possession des cerveaux mortels, pourrait devoir quelque chose à certains personnages de la littérature populaire antérieure (on pense à She de Haggard ou à l'Antinéa de Benoit, toutes proportions gardées).

serait dressé au cœur de la capitale de l'Atlantide. Quand il revient du temple ruiné, il livre à sa compagne de voyage ce que son imagination lui dit de la civilisation atlante : « Pour elle, j'essayais de revivre ces sortes de rêves étranges que je faisais parfois tout éveillé dans le silence. Allongé sur les dalles, dans une sorte de transe cataleptique je laissais mon esprit remonter le temps. Et ainsi, des heures durant, j'ai parcouru les plaines de l'Atlantide, j'ai gravi ses montagnes, j'ai vécu dans la Cité aux portes d'or. Une seule explication plausible à ces rappels fulgurants du passé : toutes mes lectures, toutes mes pensées, depuis des années avaient été orientées sur ce sujet. Mon imagination aidant, je reconstituais machinalement dans mon subconscient, des fresques historiques où rien ne manquait, ni la couleur, ni la véracité puisque je puisais mon inspiration à la source même. » (p. 121) Or, dans le roman suivant de Ber, Ségoldiah (1964), une intervention du surnaturel est également expliquée (au moins en partie) par un phénomène semblable d'auto-hypnose, même s'il est plus longuement justifié. Cette fois, il s'agit clairement d'un roman tout ce qu'il y a de plus adulte, même si le personnage de Ségoldiah l'immortelle, esprit immanent capable de prendre possession des cerveaux mortels, pourrait devoir quelque chose à certains personnages de la littérature populaire antérieure (on pense à She de Haggard ou à l'Antinéa de Benoit, toutes proportions gardées).Le responsable de la couverture n'est pas identifié et ce maquettiste anonyme n'a pas livré quelque chose de très parlant. La maquette d'une autre couverture de 1962 est plus parlante.

Trop, peut-être. En effet, tout ce qu'elle offre, c'est la reproduction en transparence d'une page du journal du docteur Jan von Fries. Les Éditions À la page constituaient une petite maison sise à Montréal, qui avait également publié Claude Jasmin et trois autres auteurs à cette date. Le roman n'a d'ailleurs été tiré qu'à 800 exemplaires. Celui que je possède est l'exemplaire numéro 25 et il est dédicacé de la main de Ronald Després à « M. et Mme Claude Aubry ». Claude Aubry (1914-1984), directeur de la Bibliothèque publique d'Ottawa de 1953 à 1979, était lui-même un auteur de quelques ouvrages à saveur fantaisiste. Je l'avais rencontré dans mes jeunes années, quelques années avant sa mort, lors d'une fête quelconque à la bibliothèque de mon quartier à Gloucester, sur le chemin Ogilvie. Comme Ronald Després était en 1962 un traducteur à la Chambre des Communes du Parlement d'Ottawa, il n'y aurait rien d'étonnant à ce que ses deux hommes de lettres se soient connus dans ce qui devait être un très petit milieu littéraire francophone à cette époque de l'histoire d'Ottawa... La couverture peut passer pour minimaliste, mais elle n'est pas dénuée d'originalité et elle a l'avantage de prêter vie à un texte assez sec et fort difficile à illustrer. (Comment diable plaquer une image sur la relation par un médecin de son entreprise de vivisection de l'humanité entière?)

Trop, peut-être. En effet, tout ce qu'elle offre, c'est la reproduction en transparence d'une page du journal du docteur Jan von Fries. Les Éditions À la page constituaient une petite maison sise à Montréal, qui avait également publié Claude Jasmin et trois autres auteurs à cette date. Le roman n'a d'ailleurs été tiré qu'à 800 exemplaires. Celui que je possède est l'exemplaire numéro 25 et il est dédicacé de la main de Ronald Després à « M. et Mme Claude Aubry ». Claude Aubry (1914-1984), directeur de la Bibliothèque publique d'Ottawa de 1953 à 1979, était lui-même un auteur de quelques ouvrages à saveur fantaisiste. Je l'avais rencontré dans mes jeunes années, quelques années avant sa mort, lors d'une fête quelconque à la bibliothèque de mon quartier à Gloucester, sur le chemin Ogilvie. Comme Ronald Després était en 1962 un traducteur à la Chambre des Communes du Parlement d'Ottawa, il n'y aurait rien d'étonnant à ce que ses deux hommes de lettres se soient connus dans ce qui devait être un très petit milieu littéraire francophone à cette époque de l'histoire d'Ottawa... La couverture peut passer pour minimaliste, mais elle n'est pas dénuée d'originalité et elle a l'avantage de prêter vie à un texte assez sec et fort difficile à illustrer. (Comment diable plaquer une image sur la relation par un médecin de son entreprise de vivisection de l'humanité entière?)On ne peut en dire autant de la couverture du roman de Jean Tétreau, Les Nomades (1967). Alors qu'il s'agit, contrairement à la plupart de ces livres, d'un roman de science-fiction

pleinement assumé, appartenant même à un sous-genre déjà classique, soit celui du récit post-cataclysmique, la couverture offre la plus désolante vacuité.

pleinement assumé, appartenant même à un sous-genre déjà classique, soit celui du récit post-cataclysmique, la couverture offre la plus désolante vacuité. Cette maquette créée par le Studio Gagnier, Fleury et Associés semble représenter, de manière épurée, un rivage quelconque. (De fait, le roman commence bien au bord de la Méditerranée.) Alors que Tétreau raconte les aventures de Silvana dans un monde bouleversé par des catastrophes aux origines complexes, la couverture ne laisse rien filtrer du propos. Une couverture « blanche », à la française, aurait tout aussi bien fait l'affaire dans ce cas.

Pourtant, Tétreau fait intervenir des escadres d'astronefs, fait allusion à une émergence de l'Atlantide et promène son héroïne dans plusieurs lieux de la péninsule italienne, voire de l'Europe. Certes, le projet semble vaciller entre le roman d'aventures ou de science-fiction, et le roman philosophique, mais on ne peut que déplorer la timidité de l'éditeur qui avait ici l'occasion de commander une couverture beaucoup plus dramatique. Le flou du positionnement esthétique de la science-fiction a sans doute joué un rôle. Et le désir de respectabilité l'a peut-être emporté...

Portrait de l'artiste en jeune homme

Un peu d'archéologie m'a permis de retrouver ce portrait de l'auteur jeune homme, sans doute tiré par mon père. La date n'est malheureusement pas donnée. Comme j'utilise encore une machine à écrire (électrique, rassurez-vous, ce n'est pas l'âge des ténèbres, quand même!), la photo a dû être prise avant 1989. L'absence de barbe indiquerait a priori une date antérieure à 1987, et d'y voir peut-être une photo des années 1984 ou 1985, quand ma carrière littéraire débutait avec la parution de ma nouvelle «Œuvre de paix» dans imagine... en 1984. Mais je n'en suis pas sûr.

Un peu d'archéologie m'a permis de retrouver ce portrait de l'auteur jeune homme, sans doute tiré par mon père. La date n'est malheureusement pas donnée. Comme j'utilise encore une machine à écrire (électrique, rassurez-vous, ce n'est pas l'âge des ténèbres, quand même!), la photo a dû être prise avant 1989. L'absence de barbe indiquerait a priori une date antérieure à 1987, et d'y voir peut-être une photo des années 1984 ou 1985, quand ma carrière littéraire débutait avec la parution de ma nouvelle «Œuvre de paix» dans imagine... en 1984. Mais je n'en suis pas sûr.En tout cas, c'est avec cette machine que j'ai tapé un certain nombre de textes, dont la première version du roman Le ressuscité de l'Atlantide, la nouvelle « Les proscrits de Géhenna» (classée pour le Prix Solaris 1987) et plusieurs autres textes de cette période. Or, ce que je remarque dans cette photo, c'est, si on regarde bien, cette constellation de petites taches à la surface du feuillet engagé dans la machine. De quoi s'agit-il? En fait, ce sont des macules de correcteur liquide, que leur opacité supérieure à celle du papier fait apparaître sous la forme de taches sombres à la lumière du Soleil. Parce que c'était le seul moyen de corriger une faute de frappe ou d'orthographe — à condition de la repérer avant d'avoir sorti le papier de la machine, bien sûr! Si on se souvient de la difficulté de corriger proprement un texte tapé à la machine (et de l'impossibilité de le modifier sérieusement), on comprendra qu'on ne peut vouloir revenir en arrière très longtemps.

Même si je me dis parfois que ces contraintes techniques enseignaient une discipline aux écrivains du temps qui manque parfois à la jeune relève...

Libellés : Photographie, Vie

2006-02-16

Les néo-cons et Platon...

Platon avait voulu que le philosophe soit roi pour que la Cité soit juste. D'origine aristocratique, Platon avait même œuvré dans ce sens en visitant trois fois Syracuse, en Sicile. Il espérait d'abord transformer le tyran Denys l'Ancien en philosophe, mais la gouverne du philosophe avait vite déplu au tyran, qui s'était débarrassé de lui. Platon était revenu à la charge après la mort de l'ingrat, dans l'espoir de mieux réussir auprès de son fils, Denys II le Jeune, ou de pousser sur le trône Dion, un parent de Denys qui avait pour qualité principale d'être un disciple attentionné du philosophe. Même si Platon se fit encore une fois renvoyer à Athènes, Dion obtint le pouvoir en fin de compte, par la force, mais il ne régna que fort peu de temps avant d'être assassiné.

Platon avait aussi envisagé non que le roi devienne philosophe, mais que le philosophe devienne roi. Seulement, un philosophe ne pouvait pas s'emparer du pouvoir par la force. Il devait être appelé aux fonctions suprêmes et il ne fallait pas s'attendre à ce qu'un vrai philosophe les désire, au contraire.

Personne n'a jamais accusé George W. Bush d'être un disciple de Leo Strauss, ou de Platon. Mais les héritiers de Strauss ont bel et bien été appelés à exercer des pouvoirs importants dans la Washington impériale. (En clair, ils n'avaient pas sollicité de mandat démocratique, ce qui aurait représenté une sorte de recherche du pouvoir. Ce que c'est que d'être vertueux...) Et ils tentent depuis de procurer un gouvernement éclairé aux États-Unis et aux pays que les États-Unis ont pris sous leur aile. Comme l'Irak.

Espérons que cela finisse mieux pour eux et pour leurs protégés que pour les Syracusains que Platon avait voulu aider de ses conseils...

Libellés : États-Unis, Politique

2006-02-14

Saint-Valentin

Entre autres raisons pour ce faire, j'ai celle de l'agacement. En effet, certains futuristes comme Kurzweil ont tendance à dire qu'il ne sert à rien de se pencher sur le passé pour pronostiquer

l'avenir. Le changement est maintenant exponentiel et on ne peut se fier aux changements survenus depuis dix ou vingt ans pour augurer du monde dans dix ou vingt ans. Toutefois, quand on se penche sur le siècle dernier, on constate rapidement que, dans certains domaines, les choses ne changent pas si vite. Il faut être obnubilé par la vitesse de l'évolution des nouvelles technologies pour croire que l'accélération du changement est un phénomène général. Dans certains cas, c'est la stabilité qui frappe plus que la nouveauté et on peut prendre l'exemple des cartes qui s'échangent pour la Saint-Valentin. Pour l'illustrer, j'ai plongé dans un des vieux albums de cartes postales de la tante de mon grand-père Trudel, Marie-Louise-Valérie Mailhot, née Trudel. Née à Sainte-Scholastique (QC) en juin 1864, elle est morte à Saint-Boniface (MB) en septembre 1950. Elle avait épousé Joseph Émile Mailhot (né à Saint-Didace-de-Maskinongé, mort en 1934) à Saint-Boniface le 7 août 1883. Tout cela ne date pas d'hier, donc, et les cartes que je reproduis ici datent, dans la mesure où je peux le déterminer, des années 1909-1910 environ.

l'avenir. Le changement est maintenant exponentiel et on ne peut se fier aux changements survenus depuis dix ou vingt ans pour augurer du monde dans dix ou vingt ans. Toutefois, quand on se penche sur le siècle dernier, on constate rapidement que, dans certains domaines, les choses ne changent pas si vite. Il faut être obnubilé par la vitesse de l'évolution des nouvelles technologies pour croire que l'accélération du changement est un phénomène général. Dans certains cas, c'est la stabilité qui frappe plus que la nouveauté et on peut prendre l'exemple des cartes qui s'échangent pour la Saint-Valentin. Pour l'illustrer, j'ai plongé dans un des vieux albums de cartes postales de la tante de mon grand-père Trudel, Marie-Louise-Valérie Mailhot, née Trudel. Née à Sainte-Scholastique (QC) en juin 1864, elle est morte à Saint-Boniface (MB) en septembre 1950. Elle avait épousé Joseph Émile Mailhot (né à Saint-Didace-de-Maskinongé, mort en 1934) à Saint-Boniface le 7 août 1883. Tout cela ne date pas d'hier, donc, et les cartes que je reproduis ici datent, dans la mesure où je peux le déterminer, des années 1909-1910 environ.Il ne s'agit donc pas de cartes de la Saint-Valentin envoyées à madame Mailhot par des prétendants fringants ou même par des amoureux transis. En fait, elle collectionnait les cartes et

elle semble avoir sollicité de ses correspondants l'envoi de cartes pour constituer sa collection. Dans le cas des cartes reproduites ici, le texte griffonné à l'endos n'a rien à voir avec la Saint-Valentin. Ce sont des nouvelles d'ordre familial ou social qui sont transmises en quelques mots. La carte ci-contre est parmi les rares à porter une date précise — le 4 ou le 7 juillet 1909 — et un lieu, soit Montréal, d'où une certaine Joséphine l'a postée à Selkirk au Manitoba. La carte à droite, il faut le noter, n'est pas non plus une carte de souhaits explicitement destinée à la Saint-Valentin. Malgré l'inclusion d'un cœur brandi comme un trophée par Cupidon, il pourrait s'agir tout simplement d'un échantillon de la vaste sélection de cartes plus ou moins romantiques qui étaient offertes à la vente à cette époque. L'album de madame Mailhot en contient un grand nombre; en fait, elles sont plus nombreuses que les cartes nommément associées à la Saint-Valentin! Ces cartes romantiques, voire pour amoureux, apparaissent dans l'album en français ou en anglais. Beaucoup, j'en ai l'impression, sont plutôt de fabrication française que québécoise, d'ailleurs. En revanche, les cartes de la Saint-Valentin sont toutes en anglais, semble-t-il. La fête de la Saint-Valentin n'était peut-être pas encore entrée dans les mœurs canadiennes-françaises...

elle semble avoir sollicité de ses correspondants l'envoi de cartes pour constituer sa collection. Dans le cas des cartes reproduites ici, le texte griffonné à l'endos n'a rien à voir avec la Saint-Valentin. Ce sont des nouvelles d'ordre familial ou social qui sont transmises en quelques mots. La carte ci-contre est parmi les rares à porter une date précise — le 4 ou le 7 juillet 1909 — et un lieu, soit Montréal, d'où une certaine Joséphine l'a postée à Selkirk au Manitoba. La carte à droite, il faut le noter, n'est pas non plus une carte de souhaits explicitement destinée à la Saint-Valentin. Malgré l'inclusion d'un cœur brandi comme un trophée par Cupidon, il pourrait s'agir tout simplement d'un échantillon de la vaste sélection de cartes plus ou moins romantiques qui étaient offertes à la vente à cette époque. L'album de madame Mailhot en contient un grand nombre; en fait, elles sont plus nombreuses que les cartes nommément associées à la Saint-Valentin! Ces cartes romantiques, voire pour amoureux, apparaissent dans l'album en français ou en anglais. Beaucoup, j'en ai l'impression, sont plutôt de fabrication française que québécoise, d'ailleurs. En revanche, les cartes de la Saint-Valentin sont toutes en anglais, semble-t-il. La fête de la Saint-Valentin n'était peut-être pas encore entrée dans les mœurs canadiennes-françaises...L'iconographie de ces cartes ne surprendra guère. Des cupidons, des cœurs, beaucoup de teintes de rose... Ce qui peut surprendre

de nos jours, c'est l'utilisation de modèles enfantins ou du moins la reproduction très fidèle de modèles enfantins. Un siècle plus tard, ce qui a le plus changé, c'est peut-être bien la sexualisation des enfants qui nous empêche de porter le même regard candide que nos aïeux sur ces bambins joufflus. Ou plutôt, même si nous n'y voyons nous-mêmes rien de sexuel, nous sommes troublés parce qu'on nous inquiète sans cesse avec de sombres affaires de pédophilie (même si, comme à Outreau, il y a parfois exagération patente ou emballement du système).

de nos jours, c'est l'utilisation de modèles enfantins ou du moins la reproduction très fidèle de modèles enfantins. Un siècle plus tard, ce qui a le plus changé, c'est peut-être bien la sexualisation des enfants qui nous empêche de porter le même regard candide que nos aïeux sur ces bambins joufflus. Ou plutôt, même si nous n'y voyons nous-mêmes rien de sexuel, nous sommes troublés parce qu'on nous inquiète sans cesse avec de sombres affaires de pédophilie (même si, comme à Outreau, il y a parfois exagération patente ou emballement du système).Comme on le distingue sans peine, les cartes à droite et à gauche appartiennent à la même série. Il s'agit de cartes anglaises

produites par la firme Raphael Tuck & Sons', « Art Publishers to Their Majesties The King and Queen ». Eh oui, la famille royale avait déjà son propre fournisseur de cartes postales, excusez du peu... À droite, la carte est la 137e de la série et porte l'intitulé « In Love's Ambush ». (Ou bien, elle fait partie de la 137e série. En ce qui me concerne, ce n'est pas entièrement clair.) La carte à gauche est la 134e de la série et indique au verso « Love Tactics ». Les gants de boxe sont quand même un peu surprenants...

produites par la firme Raphael Tuck & Sons', « Art Publishers to Their Majesties The King and Queen ». Eh oui, la famille royale avait déjà son propre fournisseur de cartes postales, excusez du peu... À droite, la carte est la 137e de la série et porte l'intitulé « In Love's Ambush ». (Ou bien, elle fait partie de la 137e série. En ce qui me concerne, ce n'est pas entièrement clair.) La carte à gauche est la 134e de la série et indique au verso « Love Tactics ». Les gants de boxe sont quand même un peu surprenants...Dans le cas de ces cartes commercialisées par Raphael Tuck & Sons', les couleurs sont obtenues par photochromie et l'endos des cartes indiquent même que l'opération avait lieu en Saxe. Comme quoi la délocalisation n'est pas nouvelle... (Quand l'original d'une carte postale était une photo en noir et blanc, un tirage du cliché était colorié à la main pour fournir la clé des couleurs au chromiste. Celui-ci utilisait alors des pochoirs pour les encres de couleurs. Dans ce cas-ci, toutefois, les originaux sont sans doute des peintures.)

Une autre paire de cartes sont aussi des réalisations de la firme Raphael Tuck & Sons'. C'est à Londres, en 1866, que Raphael Tuck s'était lancé en affaires en vendant des images et des

cadres. En 1871, ses trois fils le rejoignent, justifiant ainsi la raison sociale de la compagnie. En 1893, la reine Victoria leur accorde une première marque de reconnaissance royale. La première série de cartes numérotées remonterait à 1898. En 1900, la firme s'établit aux États-Unis et elle fait d'ailleurs appel à des artistes américains pour dessiner de nombreuses cartes. La carte ci-contre en fait-elle partie? Impossible de le savoir. La carte ne porte aucune indication quant à l'identité de l'artiste — et le gros des archives, de la documentation et des originaux qui appartenaient à la firme a brûlé dans les bureaux de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque la ville a été bombardée par les Allemands durant le Blitz. Même les cartes dessinées aux États-Unis étaient néanmoins imprimées en Europe pour être ensuite exportées en Amérique du Nord. La grande diffusion de ces cartes explique sans doute que les correspondants de madame Mailhot aient pu s'en servir pour lui adresser de petits mots. La carte ci-contre est vraisemblablement d'inspiration nord-américaine, car la neige est quand même plus fréquente dans le nord des États-Unis en février qu'en Angleterre. Cette carte fait partie de la 153e série, «Cupid at Play », tandis que la carte suivante

cadres. En 1871, ses trois fils le rejoignent, justifiant ainsi la raison sociale de la compagnie. En 1893, la reine Victoria leur accorde une première marque de reconnaissance royale. La première série de cartes numérotées remonterait à 1898. En 1900, la firme s'établit aux États-Unis et elle fait d'ailleurs appel à des artistes américains pour dessiner de nombreuses cartes. La carte ci-contre en fait-elle partie? Impossible de le savoir. La carte ne porte aucune indication quant à l'identité de l'artiste — et le gros des archives, de la documentation et des originaux qui appartenaient à la firme a brûlé dans les bureaux de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque la ville a été bombardée par les Allemands durant le Blitz. Même les cartes dessinées aux États-Unis étaient néanmoins imprimées en Europe pour être ensuite exportées en Amérique du Nord. La grande diffusion de ces cartes explique sans doute que les correspondants de madame Mailhot aient pu s'en servir pour lui adresser de petits mots. La carte ci-contre est vraisemblablement d'inspiration nord-américaine, car la neige est quand même plus fréquente dans le nord des États-Unis en février qu'en Angleterre. Cette carte fait partie de la 153e série, «Cupid at Play », tandis que la carte suivante  appartient à la 154e série, « Love's Delight ». (J'hésite toujours, faute de temps pour une recherche plus approfondie, entre l'interprétation qui fait de ce numéro d'ordre celui de la carte ou de la série.)

appartient à la 154e série, « Love's Delight ». (J'hésite toujours, faute de temps pour une recherche plus approfondie, entre l'interprétation qui fait de ce numéro d'ordre celui de la carte ou de la série.)L'histoire de la fête de Saint Valentin remonte évidemment au saint de ce nom (s'il a vraiment existé), mais l'association de cette fête avec celle des amoureux est soit plus ancienne (renouant avec les Lupercales romaines, le jour du tirage au sort d'un amoureux désigné) soit plus récente (la commercialisation de cartes agrémentées de dentelles étant associée en Amérique du Nord à l'initiative d'Esther Howland vers 1847). Ainsi, certains aspects de la Saint-Valentin remontent à plus de vingt siècles et même une coutume qui peut paraître franchement moderne, comme l'échange de cartes produites en série, a déjà un siècle et demi...

La thèse de Kurzweil et des tenants de la Singularité ne repose pas uniquement sur le rythme des changements et de l'innovation technique, bien entendu. Il y a aussi la possibilité que

l'humanité puisse commencer à se modifier soi-même, en altérant son code génétique et donc sa propre chair. Ceci pourrait effectivement changer complètement la donne. Si les coutumes de la Saint-Valentin ont si peu changé depuis deux siècles, ou vingt, c'est parce que l'humanité elle-même n'a pas beaucoup changé. Si l'humanité devenait labile, il se pourrait effectivement que les instincts à la base de la Saint-Valentin soient éliminés...

l'humanité puisse commencer à se modifier soi-même, en altérant son code génétique et donc sa propre chair. Ceci pourrait effectivement changer complètement la donne. Si les coutumes de la Saint-Valentin ont si peu changé depuis deux siècles, ou vingt, c'est parce que l'humanité elle-même n'a pas beaucoup changé. Si l'humanité devenait labile, il se pourrait effectivement que les instincts à la base de la Saint-Valentin soient éliminés...Mais l'extrapolation est un sport extrême. Il y a aussi des domaines plus spécifiquement techniques, comme les transports, où certains paramètres caractéristiques, comme la vitesse de déplacement, n'ont pas globalement changé depuis des décennies. Si les performances plafonnent ou même reculent (le Concorde ayant disparu de la scène), cela ne peut pas nous encourager à croire que l'avenir offrira infailliblement des progrès sur toute la ligne.

La dernière carte est aussi un produit de la firme Raphael Tuck & Sons'. La série est intitulée « Cupid's Target » et la carte porte le numéro 139. L'intervention d'une jeune femme en robe d'époque rend l'illustration plus exotique, voire dépaysante, un siècle plus tard que les cartes exclusivement consacrées à Cupidon.

Le bluff parfait

Les Iraniens sont en train de prouver que le poker doit être étonnamment populaire dans leur pays, car ils répondent aux menaces actuelles des États-Unis par un bluff à la hauteur du bluff que tente l'administration Bush.

Revenons d'abord en arrière. Début 2002, l'Irak est dans le collimateur de l'administrateur Bush qui aimerait un changement de régime, et qui ne dirait pas non si Saddam Hussein consentait à vider ses palais et à trouver asile ailleurs. Bush et ses acolytes soufflent le chaud et le froid. D'un jour à l'autre, ils se disent prêts à tout, y compris l'intervention militaire, puis ils se montrent plus conciliants.

À l'époque, je croyais au bluff pur et simple. Les États-Unis avaient fort peu de troupes à proximité de l'Irak et leurs arsenaux avaient été vidés (ou, du moins, sérieusement dégarnis) par la guerre en Afghanistan, qui n'avait pas exactement connu la conclusion voulue, puisque Ben Laden s'était évanoui dans la nature. Attaquer unilatéralement l'Afghanistan après le 11 septembre, c'était une chose. S'en prendre à l'Irak au mépris de la loi et de l'opinion internationales, c'en était une autre. D'ailleurs, selon les sondages, une majorité d'Étatsuniens se montreraient opposés à une guerre contre l'Irak jusqu'à la veille de l'entrée en guerre, après quoi ils se rallièrent au drapeau.

Fin 2002, la situation politique avait changé aux États-Unis. En sollicitant une résolution en faveur de la guerre avant les élections qui concernaient une partie du Congrès, Bush avait non seulement obtenu le soutien désiré mais fait de l'Irak un enjeu qui avait joué contre les Démocrates, donnant aux Républicains le contrôle presque complet des deux Chambres.

Fin 2002, la situation logistique avait aussi changé. Les usines avaient tourné et reconstitué les inventaires des arsenaux des États-Unis. Des troupes étatsuniennes et britanniques commençaient à s'installer au Koweit. Il fallait s'illusionner pour croire qu'une guerre n'était pas prévue, et ne serait pas extraordinairement difficile à éviter.

Et maintenant, que se passe-t-il dans le cas de l'Iran? Bush et ses acolytes soufflent le chaud et le froid. Ils accusent l'Iran de convoiter des armes de destruction massive et ils ont réussi à faire intervenir les Nations-Unies dans ce dossier. De nouvelles élections auront lieu en fin d'année et elles pourraient menacer l'emprise républicaine sur le congrès, ce que l'administration Bush a tout intérêt à éviter de peur que de nouvelles enquêtes mettent au jour de nouveaux scandales. (Quand on pense à la gravité de tout ce qui est déjà sorti, on se demande bien ce qui reste dont la révélation effraie tant l'administration Bush.)

Militairement, les États-Unis ne disposent pas des troupes requises pour organiser une invasion en règle de l'Iran, mais ils ont maintenant de grandes bases aériennes au cœur de l'Irak, sans parler des porte-avions dans le golfe. Les arsenaux de bombes intelligentes et de missiles de croisières sont regarnis. Mis à part les cibles relatives aux hypothétiques armes de destruction massive, l'Iran offre trois objectifs possibles pour une opération militaire soigneusement limitée : les infrastructures militaires, le détroit d'Ormuz et le Khouzistan. Qu'est-ce que le Khouzistan? C'est une province iranienne limitrophe de l'Irak qui dispose des principaux gisements de pétrole de l'Iran, à proximité du Golfe. John Pilger a d'ailleurs proposé que les États-Unis pourraient se satisfaire d'une opération qui leur donnerait le contrôle de ces gisements, tout en privant les Iraniens de tout moyen de menacer la navigation dans le Golfe, en particulier dans le détroit d'Ormuz...

Ce scénario trouverait un élément de justification dans l'annonce par l'Iran de son intention (bluff?) de créer une bourse internationale du pétrole qui opterait pour l'euro comme devise de référence. Ceci risquerait de porter un dur coup au dollar US alors que l'économie des États-Unis souffre de problèmes sérieux qui pourraient devenir aussi réellement graves qu'ils le sont déjà selon les pessimistes. Or, comme il n'est pas inutile de le rappeler dans ce contexte, Saddam Hussein avait lui aussi commencé à vendre du pétrole en euros (en 2000) avant de se faire chasser de ses palais par les GIs jusque dans un trou à rats... N'empêche que l'Iran dit : chiche!

Résumons. Les États-Unis ont les moyens militaires d'attaquer l'Iran (ou croient probablement les avoir dans la mesure où ils limitent leurs objectifs) et l'administration Bush a un mobile politique (rallier les électeurs autour du drapeau à temps pour les élections) ainsi qu'un mobile économique (sauver le soldat Greenback). L'enchaînement des événements rappelle étrangement celui qui avait mené à l'invasion de l'Irak. Question : une offensive étatsunienne est-elle vraiment impensable? En 2002, il était impensable que les États-Unis puissent s'en prendre unilatéralement à l'Irak avec le concours d'une coalition de bric et de broc. Maintenant, rien n'est impensable.

Internationalement, l'administration Bush peut croire qu'avec des gouvernements de droite en Allemagne, en Italie, en France et au Canada, sans parler de Tony Blair au Royaume-Uni, elle aurait un soutien plus affirmé qu'en 2003. À l'interne, l'impopularité de l'administration Bush est moins marquée dans tout ce qui concerne la sécurité nationale. Logiquement, cela reste le seul levier que l'administration Bush peut employer.

Néanmoins, c'est parce que c'est entièrement plausible que c'est un bluff parfait...

Libellés : États-Unis, Iran, Politique

2006-02-13

Remonter à la source (1)

Mais ils sont nombreux ceux qui voudraient qu'il soit bel et bien religieux. Or, qu'il soit aussi religieux que les dix-huitième ou dix-neuvième siècles en Occident ne serait pas forcément dramatique. La connaissance et la civilisation ont progressé durant ces temps qui nous semblent maintenant obscurs. Toutefois, le retour du religieux s'accompagne dans certaines parties du monde d'un affrontement de la religion et de la science. Des convictions religieuses guident les orientations scientifiques et les croyants entendent parfois dicter carrément aux savants ce qu'il convient de savoir ou de découvrir. Nous revenons à l'époque de la science aryenne ou communiste.

Dans certains cas, si on adopte le point de vue de Sirius, on pourrait le déplorer, mais prôner la patience. Dans le cas de l'environnement, cependant, tout rejet des preuves du réchauffement global, des pollutions et des extinctions d'espèces équivaut à un retard irrémédiable des interventions requises. Il sera toujours temps d'observer les galaxies lointaines ou d'envoyer des expéditions sur des lunes du système solaire; ni les unes ni les autres ne vont disparaître si on remet leur étude à plus tard. Par contre, nous ne pouvons pas ressusciter (pas encore, du moins) les espèces disparues et nous ignorons tout à fait si nous serons plus en mesure d'inverser un réchauffement de la planète dans vingt ou trente ans que si nous nous y mettons dès aujourd'hui.

Dans le contexte des débats enflammés qui font rage, il n'est jamais mauvais d'avoir sous la main les données cruciales. Dans le cas de l'effet de serre, une partie de l'argumentation repose sur la mesure de la concentration croissante de bioxyde de carbone dans l'atmosphère. Pour remonter jusqu'au début de l'ère industrielle, les savants s'appuient sur des échantillons extraits de la glace de l'Antarctique. Des mesures en temps réel de cette même concentration de bioxyde de carbone sont réalisées depuis une cinquantaine d'années au sommet du volcan (actif) Mauna Loa des îles Hawaï. Ces deux ensembles de mesures permettent d'observer l'effet de la combustion de millions de tonnes de bois, de charbon et de pétrole depuis trois cents ans... Cela tout au moins n'est pas niable.

Libellés : Effet de serre, Environnement, Sciences

2006-02-12

Silences et secrets

Le film commence par nous montrer une famille qui existe bel et bien. Georges anime à la télé une émission littéraire dans le genre d'Apostrophes ou de ses avatars. Sa femme, Anne, travaille pour un éditeur parisien. Son fils Pierrot est un jeune sans grand relief, qui ajoute aux intérêts de son âge une passion pour la nage. Dans la boîte aux lettres de la maison familiale dans un beau quartier de Paris, des vidéos se glissent, accompagnés de dessins sanguinolents réalisés dans un style enfantin. Les premières vidéocassettes montrent des enregistrements de la maison, exécutés à leur insu. Mauvaise blague?

Suivent des coups de téléphone anonymes, des cartes postées sous une fausse signature et des envois de vidéos inquiétants aux employeurs de Georges. À l'inquiétude de se savoir sous surveillance dans une intention inconnue succède le soupçon chez Georges, qui entrevoit l'identité du maître-d'œuvre de cette campagne de «terreur».

Autrefois, Georges aurait pu être le frère du jeune Majid, fils orphelin d'un couple d'ouvriers arabes à l'emploi du domaine familial — disparus dans la répression sanglante des manifs pro-algériennes en octobre 1961. Ses parents auraient voulu l'adopter, mais Georges a tout fait pour les convaincre que Majid n'en valait pas la peine. Les existences des deux garçons ont divergé, mais une nouvelle cassette vidéo permettra à Georges de retrouver Majid dans un studio de la banlieue parisienne.

De tout cela, Georges s'efforce d'en dire le moins possible à sa femme et aux autres. Si la personne qui les espionne restait cachée, c'est aussi le passé que Georges tient caché. N'est-il pas sincère, d'ailleurs, en tenant les faits et les gestes d'un enfant de six ans pour négligeables, et ne méritant certainement pas un tel luxe dans la rétorsion? Pourtant, la vengeance est un plat qui, comme le plat de lentilles bibliques, peut se manger froid. Pauvre et vieillissant, Majid est sans ressources. Il ne peut pas menacer Georges, il ne peut même pas le faire chanter, mais il peut irriter sa (mauvaise) conscience. Les vidéos provoquent l'équivalent d'une réaction inflammatoire disproportionnée du système immunitaire mobilisé par un intrus beaucoup moins dangereux que la réaction elle-même.

Aidé ou non par son fils, Majid réveille une culpabilité oubliée, ou minimisée. Quand Majid révèle à quel point il a été meurtri par la perfidie du petit Georges, par la vision d'un paradis qui lui a aussitôt été interdit, Georges est atterré, et désemparé. Il est aussi inepte. Au lieu de faire quoi que ce soit d'utile, il se réfugie dans un cinéma. (Qui calculera combien de gens frappés se retrouvent dans les salles obscures des cinémas, se mêlant anonymement aux amoureux, aux fans et aux désœuvrés le temps de se remettre d'une commotion?) Nous le voyons en sortir, s'arrêtant sous l'affiche d'un film intitulé Deux Frères. Il est seul. Il ne dit rien.

Les silences comptent pour beaucoup dans Caché. Il y a le silence du plan séquence ininterrompu des vidéos clandestines, uniquement amendé par les bruits de la ville. Il y a surtout les silences de Georges. S'il ressentait aussi peu de souci qu'il le prétend, il ne cacherait pas aussi obstinément la vérité. Les silences de Georges mentent encore plus que ses dénégations, alors que les silences de Majid disent la vérité qu'il ne prononce pas à voix haute.

Ce sont des silences français, voire occidentaux, que le film semble incriminer par la même occasion. Car les parallèles s'imposent trop fortement pour être ignorés. La France n'a-t-elle pas exclu de la fraternité revendiquée par la devise républicaine une partie de sa population d'origine étrangère, qui se retrouve dans des banlieues appauvries, loin des lieux du pouvoir et de parole comme le plateau de l'émission de Georges? (D'ailleurs, on ne voit guère de visages ostensiblement « étrangers » dans les extraits de cette production...) Georges est effectivement le maître de la parole qui s'exprime pendant son émission, comme on le voit dans une scène où il travaille sur le montage de son show... Majid, lui, n'a droit qu'au silence; ses vidéos sont aussi muettes que sa douleur. Qu'il proteste et il se retrouverait en prison, comme lorsqu'il est arrêté avec son fils parce qu'ils sont soupçonnés de l'enlèvement du jeune Pierrot.

Les silences de Georges n'étaient pas innocents et il n'est pas innocent qu'il se réfugie dans le silence et le sommeil, dans une chambre aux rideaux tirés, quand il ne peut plus supporter le souvenir de Majid et le doute qui le taraude. Face au fils de Majid, Georges a rejeté toute faute, toute culpabilité. Mieux vaut dormir et ne rien admettre. Mais la dernière scène, apparaissant peut-être derrière les paupières baissées de Georges, est la vision pénible de la désespérance du jeune Majid, emmené de force loin du domaine de Georges et doublement exilé.

L'ultime plan séquence, réalisé avec une caméra fixe comme certains des vidéos clandestins, retient les spectateurs dans leurs sièges jusqu'à la fin du générique. Haneke nous réserve-t-il une dernière surprise? S'agit-il d'une prise de vue ou d'un autre enregistrement? L'ambiguïté nous cloue sur place.

Les marches de l'établissement fréquenté par Pierrot sont encombrées. Il y a ceux qui sortent, ceux qui passent, ceux qui attendent... De l'autre côté de l'écran, nous attendons également, mais nous attendons en vain. Tant que le silence dure et que le sommeil perdure, l'expectative est la seule réalité.

Le silence est un piège, rappelle Haneke. Celui qui se tait se rend coupable de tout ce qu'il n'a pas dit, alors que celui qui a parlé porte uniquement le poids de ses paroles. Ainsi, dans l'affaire des caricatures danoises, la majorité des opinions publiques occidentales ne se sentent pas spécialement honteuses des caricatures publiées. (Les Danois sont plus sensibles toutefois aux intentions avouées ou non du journal de leur pays.) Relativement à tout ce qui n'est pas dit, les pires de ces caricatures sont tout au plus embarrassantes parce qu'elles généralisent à l'excès, mais dans un cadre satirique qui désamorce implicitement toute généralisation abusive comme purement conditionnelle.

Pour mettre fin au silence, il faudra bien se parler un jour.

Libellés : Films

2006-02-11

Le mythe le plus ancien?

À quelle époque faut-il remonter? La colonisation de l'Australie, facilitée par la baisse des océans il y a quarante mille ans, nous fait remonter loin, mais la colonisation de ce qui était le nord du continent australien, c'est-à-dire l'actuelle Papouasie Nouvelle-Guinée, avant l'envahissement par la mer du détroit actuel remonterait à près de soixante mille ans.

Si l'installation des humains en Papouasie Nouvelle-Guinée remonte aussi loin, on parle alors du tiers ou pas loin de l'existence de l'Homo sapiens. Si vraiment il subsiste encore des mythes que toute l'humanité avait en commun à cette époque reculée, il faut se dire que nous pourrions reconstituer certaines des histoires que les hommes de Lascaux se racontaient autour de leurs feux de camp... Mais comme la Papouasie était moins isolée que l'Australie, il se pourrait qu'avant la colonisation de l'Australie, des mythes aient circulé jusqu'à la grande île de l'hémisphère sud et que les plus anciens ne remontent pas plus loin que cet intervalle.

Néanmoins, je trouve fascinant qu'un mythe identifié (.PDF) par Witzel dans les quatre aires, mythe qui présente tous les traits d'un reliquat, concerne l'origine des humains. (Précisons qu'il ne s'agit pas d'un mythe retrouvé dans toutes les cultures anciennes. Ce serait trop beau. Mais il est retrouvé dans les mythologies de sociétés dispersées tout autour du monde, dans les quatre aires.) Selon ce fragment mythique, les humains seraient nés des arbres ou des troncs d'arbres. Rêvons un instant et imaginons que ce mythe ait été connu des humains qui ont quitté l'Afrique il y a peut-être cent mille ans. Pourrait-il s'agir de la première théorie « raisonnée » sur l'origine de l'humanité? Théorie suggérée par le souvenir de jungles dont les arbres étaient habités par des singes et des chimpanzés que nos ancêtres avaient reconnus pour de proches cousins...

2006-02-09

Iconographie de la SFCF (3)

associées à différentes éditions d'un roman pour jeunes marquants de la SFCF, Surréal 3000. C'est un peu dans la même veine que je poursuis ce soir, car j'ai sorti des rayonnages du sous-sol quelques livres pour jeunes de la même époque. En partant du principe que les illustrations de tels livres se prêtent plus volontiers au décodage parce que les couvertures devaient parler beaucoup plus directement aux jeunes, on peut espérer discerner comment la science-fiction était pensée de la manière la plus primaire. À cette fin, je commence par choisir un roman pour les très jeunes, Jeannot fait le tour du monde, de Francine Harvey. Le nihil obstat a été signifié le 25 janvier 1961 à Québec par le prêtre R. Bernier et la permission finale d'imprimer a été donnée le 4 février par F. Philibert. Comme quoi les choses ont bien changé au Québec en quarante-cinq ans... Le héros du livre est Jean Lavoie, dit Jeannot, qui vit « dans un charmant petit village de la province de Québec » (p.14). Il reçoit un soir la visite d'un jeune Martien appelé Marco (!). Ce « petit homme vert » (p. 8) est arrivé aux commandes d'une soucoupe volante dont Jeannot va se servir pour faire le tour du monde. L'illustration (anonyme) nous montre justement cette soucoupe. Au terme de son voyage autour du monde en soucoupe, Jeannot se réveillera... dans son lit, car ce n'était qu'un rêve.