2006-04-29

L'autre monde de Cyrano

Alors que, dernièrement, deux membres de l'université québécoise étaient du jury de cinq membres qui a mis en doute la scientificité de l'évolution au nom du CRSH, j'étais de tout cœur avec Antoine Laprise dans son entreprise de défense de la pensée libre, voire de la laïcité, à travers la réhabilitation de Cyrano de Bergerac et de ses écrits. Mais je suis un peu resté sur ma faim.

La pièce se déroule dans un espace meublé (ou non) comme pour une répétition, simple plancher au pied d'une estrade dont les gradins sont occupés par les spectateurs. Au centre, une table ronde et quelques chaises. En arrière-plan, un drap tendu cache une structure de grande taille. Sur le mur de droite, des panneaux sont placardés d'affiches et de feuillets divers relatifs à Cyrano ou à l'exploration lunaire. Sur le mur de gauche, derrière le micro, une roulette est suspendue, arborant le titre de la pièce et divers symboles d'allure vaguement astronomique; au cours des heures qui suivent, les acteurs la feront tourner à l'occasion ou tireront une carte des casiers incorporés, pour relancer l'action ou assurer une transition.

L'Autre Monde débute avec l'auteur et le metteur en scène en train de bavarder dans un sabir qui mélange l'italien, l'espagnol et des mots français affublés de terminaisons italiennes ou espagnoles. Lorsque les acteurs arrivent, tout se passe en français et il est bientôt question de la pièce à monter, l'adaptation théâtrale de l'Histoire comique des États et Empires de la Lune de Savinien Cyrano de Bergerac. Il y aura donc une pièce dans une pièce, et encore la pièce jouée par les acteurs n'est pour l'instant qu'un simulacre ou une répétition, la véritable pièce devant s'appuyer sur des effets spéciaux. En l'absence de ceux-ci, Laprise et Monty ont recours à des pantins, des éléments de décor, une maquette et quelques autres accessoires pour faire vivre le récit de Cyrano.

Le tout se met en place assez lentement; plusieurs scènes sont consacrées au making-of, mais tendent plus à établir qu'il s'agit d'une création collective qu'à faire avancer les choses. Mais Cyrano entre enfin en scène, comme narrateur de son propre récit, et la pièce suit assez fidèlement le début du roman original, tirant des effets comiques du passage de Cyrano en Nouvelle-France. Et son départ pour la Lune est mis en parallèle avec la mission Apollo XI, qui est reconstituée avec les éléments d'un repas. L'ingéniosité de l'improvisation en fait un morceau de bravoure qui conclut la première partie. Certains dans la salle ont ri, mais je soupçonne que les spectateurs les plus âgés ont été émus malgré tout quand une des actrices a remué les bottes lunaires du fantôme d'Armstrong en train de descendre du LEM en prononçant des paroles célèbres...

Au terme de cette première heure, l'impression est positive. Le concept permet à l'auteur d'offrir le récit d'origine de Cyrano tout en le coupant d'intermèdes et de digressions qui l'éclairent ou clarifient certaines questions pour l'auditoire. Le parti pris expérimental permet aussi des jeux de scène qui allègent l'aspect monologique du récit de Cyrano; ainsi, un dialogue plus dynamique est instauré dans une scène en faisant jouer Cyrano par deux acteurs. C'est drôle et souvent endiablé; les acteurs cédent brièvement à l'attrait du Cyrano de Rostand, tirant leurs épées de théâtre pour s'escrimer tandis que l'auteur s'arrache les cheveux.

La deuxième moitié se délite. Est-ce en raison de l'arrivée d'un nouvel acteur, Vermeulen, dont tous les rôles semblent marqués par un cabotinage que le deuxième ou troisième degré du jeu ne fait pas pardonner? (J'ai parfois eu l'impression que l'auditoire comptait un grand nombre d'étudiants en théâtre particulièrement sensibles aux in-jokes de la pièce ou aux moments particulièrement embarrassants pour les acteurs, d'où des éclats de rire parfois intempestifs.) Est-ce en raison du recours continu à des mises en abyme parfois lourdes ou un peu gratuites? On admire la maestria du jeu des acteurs qui enchaînent plusieurs rôles aux tonalités fort différentes et on salue l'exploitation de toutes les ressources de l'art théâtral par Laprise, mais on en vient à n'y voir que des distractions.

Ainsi, la scène de baise homosexuelle entre les pantins qui représentent Cyrano et son compagnon terrien sur la Lune, à la Team America, m'a laissé sceptique. Comme moyen de pimenter le texte de Cyrano qui porte à ce moment sur l'existence du vide, c'est quand même facile... Cette frénésie d'inventivité laisse filtrer une sorte de peur panique d'ennuyer. (De faire intellectuel?) Le texte d'origine serait certes austère, mais j'avoue que je me demande s'il n'y avait pas un juste milieu entre le divertissement à tout prix et la fidélité en tous points. Aurait-il été tellement plus difficile de dramatiser autrement l'attaque en règle de Cyrano (l'auteur) contre les Aristotéliciens de son époque qui refusaient la possibilité du vide?

Après tout, la pièce profite amplement des retours au cadre du making-of pour nous dire de manière explicite ce qu'il faut retenir de L'Autre monde. On nous prend pour des coglioni, ou quoi?

Un dernier retournement suggère que l'auteur et le metteur en scène n'étaient peut-être que Cyrano de Bergerac lui-même et son compagnon espagnol de captivité, descendus sur Terre et retournant sur la Lune en prenant la ligne jaune pour se rendre à Longueuil... C'est amusant, mais cela n'apporte pas grand-chose de plus à l'interprétation.

En fin de compte, sans nier la difficulté du défi relevé par Laprise, il me semble que la pièce n'arrive pas à décider si elle a pour sujet L'Autre monde de Cyrano de Bergerac ou l'histoire d'une bande de comédiens qui essaient de monter une adaptation du roman de Cyrano. Dans le premier cas, les intermèdes comiques liés à l'autre histoire sont trop longs et parfois redondants; dans le second, on pourrait reprocher à l'auteur l'absence d'une véritable intrigue donnant un sens à ce making-of.

Mais on peut espérer que la pièce donnera à ceux qui ne connaissent pas le roman de Cyrano le goût de le découvrir.

Libellés : Québec, Science-fiction, Théâtre

2006-04-27

De la lecture pour le voyage

Comme on peut le voir ci-dessus, il trouvera de la lecture avant de partir de la gare routière. Le plus surprenant, sans doute, dans cet alignement de distributrices de journaux, c'est la forte présence de journaux gratuits, et l'absence de journaux francophones, mais aussi de journaux nationaux comme The Globe and Mail ou The National Post. Ces derniers (tant les journaux nationaux que les francophones) doivent être achetés à l'intérieur du terminus, dont la boutique offre une sélection additionnelle de journaux, de revues et de livres.

Comme on peut le voir ci-dessus, il trouvera de la lecture avant de partir de la gare routière. Le plus surprenant, sans doute, dans cet alignement de distributrices de journaux, c'est la forte présence de journaux gratuits, et l'absence de journaux francophones, mais aussi de journaux nationaux comme The Globe and Mail ou The National Post. Ces derniers (tant les journaux nationaux que les francophones) doivent être achetés à l'intérieur du terminus, dont la boutique offre une sélection additionnelle de journaux, de revues et de livres.La région de la capitale canadienne compte de nombreux diplômés universitaires. Dans la catégorie des Canadiens nés au Canada, cette partie de la population représente une fraction plus grande que dans les autres grandes villes canadiennes. Les chiffres indiquent d'ailleurs que les Canadiens d'origine étrangère sont extrêmement nombreux à détenir un diplome universitaire. Il n'y a donc rien d'étonnant à observer qu'il existe malgré tout un public nombreux pour la lecture de journaux, en dépit de tout ce qu'on dit sur la baisse de la lecture.

Évidemment, on trouve à Paris des kiosquiers qui offrent encore plus de journaux, mais eux aussi sont concurrencés par les journaux gratuits. Les villes canadiennes n'ont pas vraiment de kiosquiers — le climat n'aide pas, surtout l'hiver. Les journaux sont plutôt vendus dans les tabagies, les dépanneurs, les librairies, à la rigueur des maisons de la presse dans les plus grandes villes. Au centre-ville de Toronto, on trouve quelques vendeurs ou revendeurs opérant dans la rue, mais en comptant sur des installations de fortune. Ailleurs au pays, il sera plus rare de trouver la même densité de clients potentiels.

Il reste que ces distributions parfois quotidiennes de produits dérivés d'arbres représentent un gaspillage effarant de ressources quand on songe non seulement aux arbres, mais à l'énergie que leur transformation en papier a nécessité. L'arrivée du papier électronique représentera peut-être une solution pour les amateurs de journaux plus écologiques... Dans Le Ressuscité de l'Atlantide, paru en feuilleton dans la revue imagine... en 1985-1987, j'appelais ce concept un écran-éponge. Il en était question dans cet extrait de la version parue en 1994:

«Elle se leva et soutira un grand rectangle d'un matériau luisant à une machine encastrée dans une batterie de machines semblables dont Juan ne pouvait deviner les fonctions.

Thomasina lui tendit l'objet et dit:

— Voilà le journal, sur écran-éponge. Sais-tu lire?

Juan hocha la tête; il avait su déchiffrer les slogans qui ornaient les murs de la station de super-L. Il examina les deux cercles miroitants en haut de la page. Des caractères noirs se mirent à apparaître sur la surface blanche et flexible. Le titre se détacha tout en bas : Tiempos de Chicago.»

Nous y sommes presque, non?

Libellés : Futurisme, Médias, Ottawa, Science-fiction

2006-04-26

Le bluff nucléaire

De toutes les ressemblances qui crèvent les yeux et qui rapprochent la crise iranienne actuelle de la crise irakienne qui avait précédé l'invasion par les forces étatsuniennes, l'étalement dans le temps n'est pas la moindre. Les nombreux parallèles entre les deux mises en scène me permettaient de parler précédemment d'un bluff parfait, mais le déroulement du scénario compte au moins autant que les circonstances ponctuelles. Dans le cas de l'Irak, la guerre proprement dite a été précédée d'une série de préparatifs médiatiques, politiques, diplomatiques et, enfin, logistiques. L'enchaînement actuel rappelle l'engrenage de l'époque, mis en branle assez ouvertement au printemps 2002, même si nous savons maintenant que les plans étatsuniens étaient ourdis depuis le jour même du 11 septembre 2001.

Que faut-il retenir des chuchotements voulant que les États-Unis méditent maintenant l'emploi d'armes nucléaires pour empêcher, ironiquement, le développement par l'Iran... d'armes nucléaires? S'agit-il d'une réelle possibilité dont les conséquences (.PDF) et les effets sont sciemment passées sous silence? On peut en douter, dans la mesure où les bombes nucléaires anti-bunkers dont il est question sont loin d'avoir fait leurs preuves.

S'agit-il d'une tentative de bluffer l'Iran? De nombreux commentateurs ont proposé leur interprétation de ces annonces, légitimes ou non... L'objection la plus communément avancée consiste à dire que les menaces étatsuniennes, y compris la rumeur d'une frappe nucléaire, tendent plutôt à conforter le pouvoir du président iranien Ahmadinejad. Cependant, le bluff en question pourrait cibler d'autres factions du gouvernement iranien, plus enclines à transiger selon les stratèges étatsuniens (qui pourraient fort bien se tromper).

Si ce n'était l'Iran, toutefois, qui serait donc la cible du bluff? L'opinion publique des pays occidentaux, selon certains, serait dans la ligne de mire. On se souviendra qu'il avait été question d'utiliser des armes nucléaires contre l'Irak si Saddam Hussein avait la présomption d'employer des armes chimiques (ou nucléaires!) contre les forces militaires de la coalition qui envahissait son pays en 2003. Comme les scénarios du pire (emploi d'armes chimiques ou nucléaires, guérilla urbaine à outrance dans les rues de Bagdad, hécatombes de civils fauchés par les bombardements) n'avaient pas eu lieu en 2003, la réaction d'une partie de l'opinion publique occidentale (et peut-être même ailleurs) avait été émoussée par le soulagement ressenti. En laissant filtrer dès maintenant qu'une frappe nucléaire serait possible, l'administration Bush, selon cette idée, désamorceraient d'avance l'indignation d'une partie de l'opinion publique domestique si elle ne procédait qu'à une frappe conventionnelle...

Reste une dernière possibilité : que l'Europe soit la cible de ce bluff nucléaire. En cas de frappe, les Européens savent sans doute que les retombées radioactives de bombes nucléaires anti-bunkers seraient rapidement transportées par les vents au-dessus de leur continent, comme après Tchernobyl. Les coûts des mesures de précaution et de décontamination — et aussi les coûts des gestes associés aux psychoses paranoïdes des écolos — seraient pharamineux. L'administration Bush pourrait espérer que la perspective d'une telle frappe motiverait les Européens à tout mettre en œuvre pour l'empêcher, y compris en faisant pression sur Téhéran pour faire céder le gouvernement iranien. L'hypothèse vaut ce qu'elle vaut, et rien ne dit que cette manœuvre ne puisse chercher à obtenir tous ces résultats en même temps!

On en vient même à se demander si la coïncidence de dates avec le vingtième anniversaire de Tchernobyl est entièrement un hasard...

Libellés : Iran, Monde, Politique

2006-04-24

Anniversaire flou

Comme d'autres moments importants de ma vie professionnelle, en supposant qu'il soit important d'ailleurs, la création de ce blogue restera donc floue. Ainsi, j'ai le même problème avec mon « premier livre ». J'ai fait paraître deux livres le même mois en 1994, avec des dates de sortie différentes en France et au Canada, de telle sorte que, douze ans plus tard, je ne sais vraiment plus lequel fut mon premier livre, d'Aller simple pour Saguenal ou de Pour des soleils froids.

Promenade sous la pluie aujourd'hui à Québec, de la vieille ville au pont de Québec. J'aurais voulu traverser, mais le vent des hauteurs menaçait de démantibuler complètement mon parapluie... J'ai renoncé pour cette fois et visité l'aquarium. Revenu à temps pour prendre l'autobus à une heure raisonnable, j'ai presque fini de lire The Sky Road de MacLeod. Le roman s'intéresse aux événements qui ont précédé ceux qui sont décrits dans The Cassini Division. Roman beaucoup plus terre-à-terre, puisque les personnages ne quittent jamais le plancher des vaches. Mais il est beaucoup question d'accéder à l'espace. En même temps, les personnages se penchent sur le passé; un jeune historien écossais baptisé Clovis s'intéresse aux circonstances de l'effondrement.

Un peu comme dans The Cassini Division, une crise politique est réglée en fin de compte par un acte d'une violence paroxystique, posé par un personnage féminin. Dans ce cas, il y a peut-être moins de victimes que dans The Cassini Division, mais c'est encore une fois la destruction d'un monde. Est-ce l'esthétique des grosses explosions de Star Wars? Est-ce un choix conscient pour cibler le public de la sf?

Je me demande si je lirai les autres romans de MacLeod...

Libellés : Livres, Science-fiction, Vie

2006-04-23

À Québec comme à Glasgow

Petite journée au Salon international du Livre de Québec, donc. Francine et René sont les seuls nouveaux visages et je rate l'occasion de faire signer à Max et Monique Nemni leur nouveau livre sur la jeunesse de Trudeau — ils ont quitté plus tôt que prévu leur table de dédicaces. Je salue Hervé Fischer dont le dernier livre, malgré un titre alléchant, Nous serons des dieux, ne consacre que quelques pages au post-humain ou au transhumanisme. Et c'est le dernier tour : derniers achats et ultimes salutations.

Arpentant les rues de la vieille ville sous la pluie battante, je me souviens de Glasgow... en juillet. Québec a aussi des racines gaéliques — irlandaises et écossaises et bretonnes. L'architecture de certains quartiers de la capitale rappelle les édifices sobres et victoriens de Glasgow. La pluie aussi.

Mais Glasgow est également une ville évoquée par Ken MacLeod (un résidant d'Édimbourg) dès les premières pages de son roman The Sky Road. Celui-ci est paru après The Cassini Division, mais une partie du récit est chronologiquement antérieur.

The Cassini Division est un space-op moderne. Les ingrédients du sous-genre (fondé ou refondé par Iain Banks, entre autres) sont au rendez-vous : IA transcendantes, physique à la page (mais pas nécessairement rigoureuse), action soutenue et schémas politiques qui échappent aux catégories habituelles. J'ai aimé.

La Division Cassini du titre est le bras armé d'une entité politique communiste — au sens original du terme chez Marx, c'est-à-dire post-dictature du prolétariat — qui s'étend sur l'essentiel du système solaire. Cette force militaire spatiale est chargée du blocus de Jupiter, ultime refuge de personnalités téléchargées devenues des IA rapides, qui pensent et vivent à un rythme plus élevé que les humains ordinaires. La Division Cassini surveille aussi un trou de ver qui donne accès à la Nouvelle-Mars, une planète à dix mille années-lumière de la Terre, colonisée par des propriétaires d'esclaves robotisés, dotés de personnalités téléchargées de force ou de personnalités entièrement artificielles, au service d'une élite longève.

La mission sur Terre de la commandante (de facto) du Terrible Beauty de la Division Cassini permet aux lecteurs de découvrir les grands traits de cette société d'un futur pas trop éloigné. L'accroissement de la longévité fait de certains personnages des témoins privilégiés de toute l'histoire récente, depuis l'effondrement de la civilisation au vingt-et-unième siècle jusqu'à l'époque du livre.

Le seul défaut du livre, c'est sans doute d'être trop systématique. Tous les grands mystères présentés par l'auteur au début du récit sont éclaircis ou résolus. Il devrait toujours rester une part de mystère, si on tient à la vraisemblance... Et le personnage principal, malgré quelques préjugés un peu trop facilement surmontés, est une héroïne qui a, en fin de compte, raison sur presque toute la ligne et qui va remporter une victoire presque complète. Un tel triomphe est trop beau pour être tout à fait honnête. Heureusement, MacLeod injecte une note plus dubitative en suggérant que le système de l'Union devra faire face à une menace encore plus insidieuse que celle des IA joviennes, menace représentée par les capitalistes forcenés (yankees jusqu'à la caricature) de la Nouvelle-Mars. C'est Aelita à l'envers!

Libellés : Livres, Québec, Salon du livre

2006-04-22

Retour à Québec

Mieux vaut ne pas découvrir ces lotissements à perte de vue en plein jour. Ou sinon, il faut rester sur les hauteurs qui nous donnent le coup d'œil de l'aigle qui règne sur tout ce que ses ailes embrassent.

Cela fait longtemps que je viens à Québec. Très jeune, j'ai fréquenté le couvent des Ursulines au cœur de la ville haute. Une vieille tante de mon père s'y était retirée après une longue carrière dans l'enseignement. Je longeais des couloirs aux murs de pierre épais comme des remparts, construits aux premiers temps de la colonie pour se défendre du froid, et je me disais que des catéchumènes hurons ou algonquins avaient sans doute longé les mêmes murs trois siècles plus tôt. L'historien ne croit pas aux fantômes; il met ses pas dans les leurs.

L'auberge de jeunesse dans le vieux Québec n'est pas aussi ancienne, mais elle occupe un ancien pensionnat (de jeunes filles?). Lors de mes premiers séjours, il y a une quinzaine d'années, les chambres avaient conservé leur cloisons de bois d'origine. Je me souviens même d'être tombé une fois sur une ouverture qui donnait soit sur la chambre voisine soit sur un espace interstitiel. Ce qui m'a rappelé La Dame en couleurs, le dernier film de Claude Jutra, où de jeunes orphelins enfermés dans un asile découvraient des passages condamnés et des cachettes... (Un peu comme dans Girl, Interrupted aussi.)

Les rénovations ont amélioré le confort tout en faisant disparaître beaucoup de traces de l'ancien pensionnat. Il ne reste guère plus que l'ancienne chapelle qui faisait aussi office de théâtre, je crois... et les fenêtres. Les doubles fenêtres aux croisées assorties de sections et de poignées variées permettent une multitude de configurations ouvertes. En principe, seulement, car le bois gonflé par les ans, les gonds rouillés et la peinture qui s'écaille opposent une résistance plus ou moins grande aux tentatives d'aération. Mais c'est d'époque.

Le matin, j'ai aperçu Christ Oliver dans le réfectoire de l'auberge. Il ne m'a pas vu, je crois, et je ne l'ai pas vu au Salon.

Le Salon international du Livre de Québec est présidé par Bryan Perro, qui joue son rôle avec bonhomie. Le succès rend plus détendu quand il est sans ambiguïté, et Perro accumule les honneurs, les prix et les gains. Durant ma séance de dédicaces, j'ai repéré des jeunes avec un tee-shirt au nom d'Amos Daragon ou un exemplaire de l'adaptation en BD.

Ce que je regrette en définitive, c'est que le succès des incarnations actuelles de la fantasy québécoise, Bryan Perro et Anne Robillard, ne profite pas aux maisons spécialisées. Aux États-Unis, le succès de Robert Jordan, par exemple, profite à tous les auteurs des éditions Tor. (Si Jordan n'augmente pas leurs ventes, il finance au moins leur publication.) Au Québec, leur succès inspire surtout les imitateurs; de nombreuses maisons d'édition s'essaient à publier de la fantasy pour jeunes. Quand la vague retombera, qu'en restera-t-il?

Les journalistes s'extasieront sur d'autres succès de librairie et les éditeurs (s'il en reste dans le domaine du livre en bois mort) s'élanceront comme une meute sur les traces de la nouvelle recette infaillible pour attirer de l'or dans leurs coffres.

Après ma visite au Salon, j'ai poussé une pointe jusqu'à l'Anse-au-Foulon, le Ground Zero de l'histoire canadienne. Il existe maintenant une route en pente douce qui grimpe de la berge du fleuve jusqu'aux plaines d'Abraham, mais la route aménagée pour les besoins de la circulation automobile ne permet pas de juger de l'état antérieur des lieux. Je me suis aventuré dans le sous-bois pour gravir les autres pentes et c'est assurément plus abrupt, et plus difficultueux. La fonte encore récente des neiges a détrempé le sol et la terre mouillée cède sous mes pas. Je parviens au sommet, apparemment dans la cour arrière d'une demeure inhabitée, et je redescends, ce qui n'est pas moins difficile...

La journée s'achève au Boudoir Lounge avec Pat et quelques autres habitués des salons du livre, dont un fils du ministre des finances du Québec. C'est l'occasion de parler politique après avoir parlé femmes et hockey (pas nécessairement dans cet ordre).

Libellés : Fantasy, Québec, Salon du livre, Voyages

2006-04-21

L'auteur est partout

Parti d'Ottawa en début de journée, j'ai mangé à midi à Montréal et je suis arrivé à Trois-Rivières en milieu d'après-midi pour assister à une partie de la 20e rencontre annuelle du Centre d'études québécoises de l'UQTR et du Département d'histoire de l'Université d'Ottawa. Celle-ci avait lieu aujourd'hui au Centre d'exposition sur l'industrie des pâtes et papiers. Vue superbe sur le Saint-Laurent, le pont Laviolette et les navires qui passent. Occasion de saluer Stéphane Castonguay, Jan Grabowski et Maxime Dagenais, puis de faire la connaissance de Darin Kinsey.

J'ai pu assister aux communications d'Yvan Rousseau (UQTR) et d'Hubert Watelet (Université d'Ottawa). Rousseau (« Les dollars de la maladie : assurances et finances hospitalières dans le Québec d'après-guerre ») a évoqué une période un peu oubliée durant laquelle le Canada, à la sortie de la Grande Dépression, a essayé le système étatsunien de financement des soins de santé pendant une vingtaine d'années avant la généralisation du système public. Watelet (« Vers un nouveau paradigme en histoire des intellectuels ») a évoqué les nouvelles directions prises par l'historiographie récente des intellectuels.

Le fait le plus frappant de la période 1940-1960 au Québec, c'est la faiblesse de la couverture pour les citoyens. Entre 1940 et 1950, pourtant, le développement de l'assurance privée avait été prometteur. La pénétration des régimes privés avait cru rapidement et les hôpitaux avaient dégagé des surplus, pour la première fois depuis longtemps. De 1950 à 1960, toutefois, la pénétration plafonne (16% environ des Québécois se sont procuré une couverture) et les hôpitaux accusent des déficits croissants. En même temps, les montants des primes exigées grimpent en flèche. (Il faudrait toutefois noter que ces primes, une fois rapportées à la hausse des revenus individuels dans le contexte de la prospérité d'après-guerre, se stabilisent à la fin des années 1950. Mais le niveau atteint reste plus élevé qu'à l'origine.)

Le hic, au Québec, c'est que le nombre d'inscrits à des régimes privés est non seulement bas, mais que le nombre de ceux-ci qui jouissent d'une couverture complète est aussi très bas (trois ou quatre fois plus bas qu'en Ontario ou ailleurs au Canada). Quant aux hôpitaux, ils sont déçus de constater que les patients individuels continuent à fournir près de 60% des revenus de source externe. Ce qui semble se passer au Québec, selon Rousseau, c'est qu'en l'absence d'ententes sur la tarification entre les compagnies d'assurance et les hôpitaux et médecins, l'offre de régimes pléniers (complets) est plus basse qu'ailleurs. Les Québécois ne se voient tout simplement pas offrir les mêmes couvertures complètes qu'ailleurs au Canada. Mais ceci reste à confirmer par de nouvelles recherches. Néanmoins, ce portrait aide à comprendre l'adoption rapide et quasi unanime des régimes publics vers 1960...

Watelet, quant à lui, tente de cerner l'évolution de l'histoire des intellectuels depuis la fin de ce qu'il appelle le cycle « dreyfusien », qui va de l'affaire Dreyfus à l'émergence de la génération de contestataires des années 60. Il note toutefois qu'en anglais, le substantif intellectual est connu avant, surgissant en 1652 et même en 1813 sous la plume de Byron, selon une historienne. (De fait, dans les archives du Times de Londres, intellectual n'est employé que comme adjectif entre 1785 et 1890.)

Quoi qu'il en soit, le mot acquiert en anglais un sens plus ou moins péjoratif dès le moment de l'affaire Dreyfus, car l'intellectuel dreyfusard est un contestataire dont il faut se méfier, opposé à l'ordre établi et à la raison d'État. Watelet rappelle au passage que Janine Ponty a montré dans sa thèse inédite qu'en France même, les anti-dreyfusards ont remporté la bataille de l'opinion publique parce qu'ils étaient plus actifs et plus présents dans la presse. En Angleterre, on fera rapidement des artistes engagés des intellectuels, même s'ils n'appartiennent pas au monde de l'imprimé. Cet élargissement de la notion d'intellectuel permet d'inclure des artistes engagés comme Verdi (pour le « Va' Pensiero » de Nabucco ou la marche triomphale d'Aida) ou, bien entendu, Picasso (Guernica).

La notion d'engagement change, substituant à l'idée de contre-pouvoir l'objectif d'une plus grande proximité du pouvoir. Et l'élargissement de la notion d'intellectuel inclut de plus en plus les femmes. Sans trop préciser les dates qui permettraient de baliser ces évolutions, Watelet cite alors deux ouvrages récents, soit Brain Gender de Melissa Hines et Sexe et genre — De la hiérarchie entre les sexes de Marie-Claude Hurtig, Michèle Kail et Hélène Rouch. En guise de conclusion, Serge Cantin intervient pour citer Fernand Dumont, selon qui l'intellectuel est celui qui a le souci de la Cité, tout à la fois Cité réelle et Cité idéale...

En complétant à Québec mon périple entamé à Ottawa, j'ai eu le sentiment de n'avoir jamais été aussi également présent dans une journée sur une aussi grande distance. L'écrivain transformé en fonction d'onde étendue... D'ailleurs, Hugues Morin signale la vente d'un exemplaire de l'anthologie de vampires québécois qu'il avait réunie, Sang froid, à une spécialiste du fantastique québécois domiciliée à... Jérusalem. Le texte de Laurent McAllister qui se trouve dans cette antho tombera donc sous les yeux d'une lectrice de plus. Et la fonction d'onde s'étend, pas très probablement, à des milliers de kilomètres supplémentaires...

Libellés : Congrès, Québec, Salon du livre, Voyages

2006-04-20

Quand la vie est de l'art

L'automne dernier, la revue du Centre international d'art contemporain de Montréal a consacré un numéro spécial aux possibilités de l'art biologique. Rien qu'un survol des pistes abordées suffit à fasciner.

Pourtant, le bio-art m'apparaît comme un acte créateur, certes, mais beaucoup trop gratuit. N'est-il pas encore une simple forme de bricolage, car l'art peut-il avoir un sens sans un public? Je ne parle pas même d'un marché ou de débouchés rentables, car les deux peuvent exister peu ou prou de nos jours dans le réseau des institutions subventionnées et des amateurs aussi fortunés qu'isolés. Un public, c'est celui qui affirme d'emblée l'intérêt d'une création, la trouve belle et préfère celle-ci à celle-là.

Or, même si le milieu de la SFQ est restreint et même si son public est infinitésimal, ce public existe et suffit à plébisciter certaines œuvres au détriment d'autres. En revanche, le bio-art me semble chercher encore les critères de constitution d'un canon. Les projets des bio-artistes ne se réduisent-ils pas, pour l'instant, à des expériences mues par la curiosité, par la volonté de faire des choses pour montrer qu'elles peuvent être faites?

Une comparaison avec le Land Art pourrait être éclairante. Les artistes qui œuvrent dans cette veine produisent des créations dont la beauté est souvent indiscutable. Les images réunies dans le documentaire Rivers and Tides consacré à Andy Goldsworthy frappent immédiatement. Le bio-art produit des objets parfois frappants, mais existe-t-il un moyen de les différencier, de préférer tel lapin fluorescent à des cultures bactériennes manipulées pour le plaisir?

En fin de compte, ce n'est peut-être pas si éloigné des problèmes qui se posent au critique de science-fiction...

Libellés : Arts

2006-04-19

Lancement de livre chez les morts

Je passais par Montréal et je me suis rendu au lancement de livre de Daniel Castillo Durante dont XYZ publiait un roman, La passion des nomades. Professeur à l'Université d'Ottawa et essayiste, l'auteur a aussi signé des pages fort intéressantes sur l'utilisation des stéréotypes. Il collabore de plus à la revue Frontières, qui porte sur la mort.

Le lancement avait donc lieu chez les morts, c'est-à-dire dans le Salon B, un bibliocafé branché qui est une annexe du salon funéraire Alfred Dallaire Memoria. Justifiant son nom, on y trouve des rayons offrant des livres sur des thématiques apparentées, allant de l'histoire des religions à l'ésotérisme — s'il y a une différence entre les deux. Sur les tablettes, j'ai repéré Maure à Venise de Daniel Sernine dans la section littérature et Vraies histoires fausses d'Élisabeth Vonarburg dans la section fantastique. Beaucoup de Marie-Claire Blais...

Étaient présents parmi les vivants Patrick Imbert et Christian Milat de l'Université d'Ottawa, ainsi que Yolande Villemaire. J'ai pu parler affaires avec Gaëtan Lévesque, mais seulement après le clou de la soirée.

En effet, le lancement proprement dit avait fait intervenir André Vanasse (par lettre interposée), puis l'auteur, qui avait lu des extraits de son roman, puis une amie qui avait commencé à lire les passages du roman qui donnaient la voix au principal personnage féminin... Elle n'a pas pu se rendre au bout du second extrait : une jeune femme au premier rang de l'assistance, qui avait sans doute passé trop de temps debout dans ce local surchauffé, est tombée en pamoison.

Le temps qu'on se précipite pour l'aider, qu'on lui apporte de l'eau, qu'on la fasse s'asseoir, le fil était rompu. On a ensuite parlé de la revue Frontières puisque Daniel Castillo Durante signe la présentation du plus récent numéro. Puis on a servi un casse-croûte un peu plus consistant que les amuse-gueule du début.

Il faut dire que, par une si belle journée à Montréal, on regrettait presque de s'enfermer... Je suis revenu à l'UQÀM en passant par la papeterie Nota Bene sur l'avenue du Parc, où Claude Lalumière devait lire sa nouvelle parue dans Mythspring, mais la porte était verrouillée et je ne l'ai pas aperçu, pas plus qu'Elise. Comme j'espérais encore attraper un autobus qui me permettrait de revenir à Ottawa, je n'ai pas insisté.

La semaine n'est pas finie et je n'ai pas fini de faire de la route...

Libellés : Livres

Science et fiction, le pacte faustien

En fait, c'est une question plutôt empreinte d'ingénuité. Il y a plusieurs raisons à cela. Elle révélerait de l'ingratitude si elle ne trahissait pas d'abord une grande incompréhension du mutualisme de la science et de la science-fiction; les deux profitent de la relation qui a été établie. Savoir qui des deux en profite le plus n'est pas clair, mais ce n'est pas nécessairement la science-fiction qui est la plus demanderesse des deux...

Cela dit, il faut aussi connaître un peu l'histoire de l'utilisation de la science par la science-fiction... Ou est-ce une histoire de l'utilisation de la fiction par la science?

Dans les deux cas, il faut remonter au dix-neuvième siècle. Les ancêtres de la science-fiction n'étaient pas spécialement concernés par la science de leur époque — voyages extraordinaires jusqu'à la Lune, anticipations de la fin du monde, uchronies, satires futuristes... Tout a changé avec Jules Verne, ou presque.

Il était dangeureux pour la science de vouloir devenir une matière littéraire, comme l'Histoire, disons, à une époque où Alexandre Dumas est réputé avoir dit : « Je viole l'Histoire, mais je lui fais de beaux enfants! » C'est pourtant ce qui est arrivé quand Hetzel a recruté Jules Verne pour qu'il lui écrive des romans qui feraient passer des connaissances reçues.

La fusion de la science et du romanesque a porté fruit entre les mains de Verne, donnant naissance à des œuvres apparemment impérissables. Si Verne n'a pas signé que des romans de sf, il a jeté les bases de plusieurs déclinaisons caractéristiques du genre actuel.

Les choses se sont gâtées par la suite. D'abord, des vulgarisateurs sans génie ont pris le relais de Verne et signé des ouvrages oubliables à la fin du XIXe siècle, et qui ont été oubliés à juste titre. Ensuite, conséquence inévitable de l'initiative de Verne et Hetzel, la science et les techniques sont devenues des objets littéraires comme les autres. Sous cette forme, elles échappaient désormais aux critères de scientificité ou d'efficaccité des praticiens et savants pour être soumises aux critères plus purement littéraires des écrivains, qui rechercheraient donc à reproduire les effets (littéraires) obtenus par les exploitations premières des pionniers comme Verne. Mais sans toujours comprendre ce qui en avait fait l'intérêt — ou, plus précisément, en ne comprenant que leur attrait pour certains lecteurs.

Le phénomène particulier de décalque, ou de photocopie, ou de surenchère, propre à l'émulation littéraire, a fait le reste. Les variations littéraires successives des thèmes fondateurs (voyage aérien, spatial, sous-marin, etc.) les ont de plus en plus décrochés du contexte d'origine. L'autonomie ainsi acquise les a donc éloignés de leur vraisemblance initiale. Ils sont devenus des machineries littéraires, des conventions utilisées pour atteindre certaines fins ou générer certains effets. La relation originelle entre compte rendu scientifique et résultats reconnus a été rompue, et les tenants de la fidélité à la rigueur scientifique contemporaine se sont indignés — mais un peu tard — du fossé qui séparait dorénavant des conventions plus ou moins figées et des savoirs actuels en pleine évolution.

La source du malentendu est là. En voulant faire de la science un savoir populaire et vulgarisé, relayé par des ouvrages plus lisibles et populaires, les scientifiques ont perdu le contrôle sur ce que les créateurs (écrivains d'hier, cinéastes d'aujourd'hui) allaient en faire.

Pour avoir l'immortalité, Faust a vendu son âme...

Libellés : Réflexion, Science-fiction

2006-04-17

Iconographie de la SFCF (8)

Les pionniers de la science-fiction au Canada francophone ne sont pas nombreux au dix-neuvième siècle, mais ce sont des personnalités hors du commun. Ainsi, Napoléon Aubin est un journaliste, un inventeur et un professeur qui se bat sur tous les fronts pour faire avancer les choses. Fondateur en 1837 du journal Le Fantasque après son arrivée au Canada en 1835, il obtiendra une presse lithographique en 1840 et produira quelques-unes des premières estampes gravées au Canada,

comme celle-ci de Louis-Joseph Papineau. En 1839, quand il signe le premier épisode Mon Voyage à la Lune, il n'est pas encore son propre imprimeur, mais il dessine déjà. C'est sans doute à sa plume, donc, que l'on doit la première illustration de SFCF. Des nombreux récits de voyages lunaires parus avant Aubin, son Voyage à la Lune est au nombre de ceux qui se cassent le moins la tête pour imaginer un mode de locomotion. Le narrateur fait respirer à son cheval, Griffon (serait-ce un clin d'œil à un personnage du même nom dans l'Orlando furioso de l'Arioste, où le personnage d'Astolphe monte un hippogriffe et se rend sur la Lune au moyen du chariot du prophète Élie?), à son chien et à lui-même un mélange de gaz hilarant (oxyde nitreux ou protoxyde d'azote) et d'hydrogène. Ainsi allégé, ils flottent jusqu'au satellite...

comme celle-ci de Louis-Joseph Papineau. En 1839, quand il signe le premier épisode Mon Voyage à la Lune, il n'est pas encore son propre imprimeur, mais il dessine déjà. C'est sans doute à sa plume, donc, que l'on doit la première illustration de SFCF. Des nombreux récits de voyages lunaires parus avant Aubin, son Voyage à la Lune est au nombre de ceux qui se cassent le moins la tête pour imaginer un mode de locomotion. Le narrateur fait respirer à son cheval, Griffon (serait-ce un clin d'œil à un personnage du même nom dans l'Orlando furioso de l'Arioste, où le personnage d'Astolphe monte un hippogriffe et se rend sur la Lune au moyen du chariot du prophète Élie?), à son chien et à lui-même un mélange de gaz hilarant (oxyde nitreux ou protoxyde d'azote) et d'hydrogène. Ainsi allégé, ils flottent jusqu'au satellite...Aubin est aussi musicien à ses heures. Sa composition de chansons du jour de l'an le rapproche d'un autre auteur de science-fiction de la première heure, Nazaire LeVasseur.

Nazaire LeVasseur a connu un regain de célébrité ces dernières années dans la région de Québec, car un de ses textes de 1926 sur l'avenir du développement urbain de Québec a été cité plusieurs fois dans le contexte du débat sur les défusions. Toutefois, il reste surtout connu comme musicien. Sa fille Irma mérite aussi de ne pas être oubliée : première femme à devenir médecin au Québec et co-fondatrice de l'hôpital Sainte-Justine.

De fait, il avait imaginé une ville de Québec tentaculaire dès 1896, en se projetant en 1996 dans un conte intitulé « Le Carnaval à Québec en 1996 ». Paru à l'origine dans un numéro illustré du Quebec Daily Telegraph à l'occasion du Carnaval de Québec en 1896, le texte est repris dans L'Événement du jeudi 30 janvier 1896. Comme les numéros spéciaux du Quebec Daily Telegraph pour le Carnaval semblent avoir été publiés dans les deux langues, il est probable que la nouvelle de LeVasseur a été écrite et imprimée en français dès le début dans le Quebec Daily Telegraph. La nouvelle était accompagnée de deux illustrations. Celle qui suit illustrait un passage du texte décrivant l'expansion de la ville de Québec : « D'abord Québec commença par absorber les communes de Saint-Malo, Stadacona et Limoilou, puis la Canardière, puis la concession du Gros-Pin; on ouvrit des rues, et l'on divisa des propriétés en lots de ville. Les tramways électriques étendirent leur réseau, et avec les facilités de communications, les habitations et les usines de toutes sortes surgirent. Ce fut tant et si bien qu'un jour Charlesbourg et Beauport devinrent des quartiers de la ville. D'ici à quelques années, Québec aura englobé Sainte-Foye et les deux Lorettes. Après tout, ces localités n'étaient et ne sont qu'à quelques milles de l'ancienne capitale. »

Ce qui se distingue le plus clairement sur cette vue du Québec futur (en regardant vers l'aval), c'est le « grand canal par lequel la rivière Saint-Charles se déversait dans le Saint-Laurent.» Au fond, on distingue aussi le pont construit pour relier l'île d'Orléans à la terre ferme. Une seconde illustration montre ce pont jeté entre les chutes Montmorency et l'île.

Ce qui se distingue le plus clairement sur cette vue du Québec futur (en regardant vers l'aval), c'est le « grand canal par lequel la rivière Saint-Charles se déversait dans le Saint-Laurent.» Au fond, on distingue aussi le pont construit pour relier l'île d'Orléans à la terre ferme. Une seconde illustration montre ce pont jeté entre les chutes Montmorency et l'île.

Les chutes sont visibles à droite; à gauche, on voit déboucher sous une butée du pont le « chemin de fer électrique de ceinture de l'île », qui emprunte aussi le pont selon le texte — même si l'illustrateur montre une locomotive sur le pont qui traîne un panache de fumée...

Pour l'instant, l'auteur de ces illustrations reste inconnu. En tout cas, je me dois de souligner que les versions que vous voyez ici représentent l'aboutissement de plusieurs opérations successives. En 1896, déjà, la rédaction de L'Événement avait fait photographier et agrandir les illustrations d'abord parues dans le Quebec Daily Telegraph. Le journal a ensuite été microfilmé et j'ai fait tirer des photocopies de la page idoine du microfilm conservé à la bibliothèque de l'Université d'Ottawa. En raison des limites du matériel, j'ai d'ailleurs été obligé de couper en partie l'illustration du pont... J'ai ensuite numérisé les photocopies et rabouté les éléments de l'illustration du pont pour obtenir une vue d'ensemble. Le résultat, somme toute, n'est sans doute pas pire sous le rapport de la qualité que les dessins d'origine de 1896...

2006-04-16

Le nouveau cinéma d'Ottawa

Si le Rainbow Cinema du Saint-Laurent est neuf, il a emménagé dans des salles qui ne le sont pas. C'est à quelques exceptions près le lieu même de mes premières émotions cinématographiques, particulièrement en science-fiction. Non, ce n'est pas là que j'ai vu Star Wars en 1977, enfin je ne crois pas, mais j'y ai vu Close Encounters of the Third Kind la même année. Plus tard, ce fut E.T. the Extraterrestrial en 1982, un des rares films que j'étais retourné voir à une époque où je comptais mes sous (pour acheter des livres, voyons!).

Hier, c'était Ultraviolet, dont Fractale Framboise a parlé à l'occasion de la sortie de la bande-annonce, et c'est clair qu'il ne restera pas dans les mémoires aussi longtemps que les films sus-mentionnés. Pourtant, il compte un certain nombre de scènes et d'idées sf qui ne sont pas inintéressantes, mais qui sont surtout reléguées en arrière-plan ou incorporées aux décors ou noyées dans les rebondissements de l'action. La situation de départ et l'intrigue ne renouvellent rien. (Surtout si on a vu Aeon Flux...)

Dans un monde futur qui a tout de l'indétermination des décors en carton-pâte (les appeler des décors CGI ne soulignerait pas leur facticité de la même façon, curieusement), l'apparition d'une nouvelle maladie faisant des personnes atteintes des hémophages (vampires) a propulsé au pouvoir une élite médicale qui a imposé un régime tyrannique (dont on ne voit pas beaucoup de traces, en fait, à part les masques sur la bouche et la présence de nombreux uniformes).

Les hémophages sont voués à l'extermination (la solution finale du nouveau régime), mais ils sont entrés dans la clandestinité. La belle Violet (Milla Jovovich) est une des âmes de leur résistance. Des laboratoires du régime, cependant, va sortir un petit garçon, le sixième clone du dirigeant suprême dont le sang passe pour transporter quelque chose (les explications varient sans signifier grand-chose) qui pourrait tuer tous les hémophages qui y seraient exposés. Mais comme sa sélectivité impliquerait une connaissance des caractéristiques du virus responsable de l'hémophagie, il pourrait aussi donner à un chercheur hémophage, Garth, le moyen d'isoler et de contrecarrer cet agent. C'est presque cohérent, mais Violet finit par découvrir que c'est le contraire et que le garçon a été infecté par une nouvelle maladie mortelle pour les humains. Pourquoi? C'est ce qu'elle finira par découvrir.

Quant à la soi-disant révélation de ce qui a sauvé Six, le garçon que Violet a pris sous son aile, elle m'a plongé dans un abîme de perplexité : cela faisait une demi-heure que je me demandais pourquoi Garth et Violet n'avaient pas songé que le transformation de Six en hémophage le sauverait peut-être d'une toxine mortelle pour les humains...

Ce qui reste et ce qu'on peut aimer, c'est le design et la chorégraphie. Les combats sont-ils originaux? Je ne suis pas un fan assidu des films d'arts martiaux et, pourtant, je n'ai pas été renversé. Il manquait l'inventivité relative de la trilogie Matrix ou la coloration émotionnelle des meilleurs duels dans Crouching Tiger, Hidden Dragon. Les combats se réduisent, justement, à des performances acrobatiques ponctuées de coups de feu, d'arabesques métalliques ou de sillages de balles. À la fin, les danseurs s'effondrent et ce ne sont que des pantins dont on a coupé les fils. La réalisation n'exploite presque jamais les sentiments les personnages et pourtant Violet affronte d'anciens alliés ou amis, mais qui sont réduits à de simples rôles d'antagonistes dont la cruauté justifie la mort.

Mais je ne m'attendais ni à un grand film de sf ni à une révolution dans le genre.

L'entrée en matière du film donne le ton, après tout. Violet est présentée explicitement comme un personnage de bande dessinée. Il existe certes des bandes dessinées ou des dessins animés dont les personnages sont complexes, nuancés, vraisemblables... intéressants, quoi. Mais les adaptations hollywoodiennes nous ont, pour l'essentiel, dissuadé de rechercher les mêmes qualités dans les productions cinématographiques correspondantes. Inutile d'attendre des idées fortes ou des intrigues semées de surprises.

Pourtant, parler purement et simplement d'eye candy me semble trop méprisant. Ultraviolet n'avait pas tout à fait le budget requis pour générer des illusions parfaites. Comme d'autres films (Sky Captain ou Immortel), ces limites ont été acceptées afin de donner un style précis aux plans du film. Le résultat est plutôt un spectacle.

Tout comme la bande dessinée apparaît de plus en plus comme une forme d'art majeure du siècle dernier, qui a l'avantage sur l'art préservé dans les musées d'être un art vivant, le film à grand déploiement d'effets spéciaux apparaît aussi comme un art à part, et un art à part entière. On pourrait remonter aux pièces de théâtre de Jules Verne, qui comptent parmi les premières superproductions pour la scène, mais il s'inscrit aussi dans une lignée qui commence en Europe avec les miracles, mystères et jeux de la passion. Le texte est souvent connu et l'intrigue secondaire, parce que la foule vient assister à un spectacle dont l'intérêt tient dans l'étalage des couleurs, le chatoiement des images et l'inattendu des métamorphoses. On retrouverait dans cette lignée l'opéra né en Italie à la fin de la Renaissance et qui mise aussi sur une combinaison de moyens qui exclut presque automatiquement une intrigue trop compliquée. Il faut que l'histoire puisse se comprendre (et se développer) dans les intervalles entre les ballets, les arias, les changements de décor, etc. Je me dis parfois, d'ailleurs, qu'il serait sûrement plus utile de regarder un film comme Ultraviolet comme s'il s'agissait d'un opéra.

Mais si le spectacle et non le texte devient le signifiant, qu'est-ce qui est signifié par ces enchaînements de massacres chorégraphiés?

Libellés : Films, Science-fiction

2006-04-15

Iconographie de la SFCF (7)

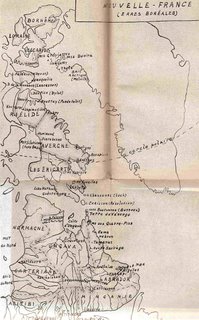

Le roman Erres boréales (1944) de Florent Laurin (pseudonyme d'Armand Grenier) est sûrement un des ouvrages les plus obscurs des lettres québécoises et pourtant un des produits les plus caractéristiques de la pensée nationaliste de la première moitié du vingtième siècle. Il est sans doute aussi le premier ouvrage de SFCF à inclure un travail sur sa langue dans son anticipation. L'ouvrage inclut d'ailleurs un glossaire des mots rares et des néologismes, ainsi

qu'une illustration par chapitre et une carte.

qu'une illustration par chapitre et une carte.Enfin, la menace d'un réchauffement global provoqué par les gaz à effet de serre rend une certaine pertinence aux descriptions de Laurin de contrées nordiques transformées par un réchauffement anthropogénique. Dans le roman, ce réchauffement est causé sciemment par de gigantesques radiateurs posés sous la mer du Labrador, au large de l'Ungava. C'est le fait d'un groupuscule nationaliste de dix-huit personnes, la « Jeune-Laurentie », qui en a eu l'idée dans le courant de 1940 à Montréal. Un tel groupuscule est à rapprocher de la mouvance incarnée, par exemple, par l'Association des Jeunes Laurentiens fondée en 1936 qui publie en 1940 un manifeste où elle se réclame de Lionel Groulx et prône l'affirmation canadienne-française par « l'embrigadement poussé à fond dans les sociétés patriotiques et par l'élimination progressive des sociétés suspectes qui anglicisent les Canadiens français en ne leur apprenant que le neutralisme national», appelant « la jeunesse féminine à seconder » la jeunesse masculine et souhaitant l'avènement « à Québec d'un gouvernement du bien commun, libre de toutes les servitudes partisantes et de tous les despotismes financiers». Il faudrait sans doute le rapprocher aussi du groupe séparatiste animé un temps, semble-t-il, par Pierre Elliott Trudeau.

Le roman est avant tout un récit de voyage au pays d'une « utopie », celle de ces nouvelles contrées colonisées par les Québécois francophones. La carte est là pour plaquer de nouveaux noms et de nouvelles identités sur la géographie arctique. Mais le point de départ est emblématique, la ville de Québec, et les voyageurs tournent vite le dos à l'ouest, c'est-à-dire à Montréal, métropole dédaignée et trop anglophone sans doute, ainsi qu'au reste du Canada, pour monter vers le nord. On quitte donc

très vite les paysages familiers de la vallée du Saint-Laurent pour remonter le fleuve jusqu'à la Côte Nord. Le voyage se fait en voiture et traverse les petits villages du Charlevoix : « les paisibles Eboulements aux antiques maisons de pierre, La Malbaie avec son manoir et son domaine seigneurial, St-Fidèle, St-Siméon, l'escale maritime, et Ste-Catherine. Enfin, le Saguenay qui déroule dans sa titanesque faille des ondes d'ébène aux mats reflets d'abîme. Un pont de huit mille pieds nous tend les bras, et l'on cède, suffoqué, à sa téméraire invitation en emboîtant les stoïques bonds de ses huit enjambées de fer. »

très vite les paysages familiers de la vallée du Saint-Laurent pour remonter le fleuve jusqu'à la Côte Nord. Le voyage se fait en voiture et traverse les petits villages du Charlevoix : « les paisibles Eboulements aux antiques maisons de pierre, La Malbaie avec son manoir et son domaine seigneurial, St-Fidèle, St-Siméon, l'escale maritime, et Ste-Catherine. Enfin, le Saguenay qui déroule dans sa titanesque faille des ondes d'ébène aux mats reflets d'abîme. Un pont de huit mille pieds nous tend les bras, et l'on cède, suffoqué, à sa téméraire invitation en emboîtant les stoïques bonds de ses huit enjambées de fer. »Leur destination, c'est la nouvelle ville de Carillon sur l'île du même nom. En 1968, date du récit, le deux centième anniversaire de la bataille de Carillon sera fêté avec dix ans de retard mais non sans solennités et un monument sera élevé aux dix-huit membres de la Jeune-Laurentie. Mais ce qui miroite aussi

pour les voyageurs, c'est l'Arctique, en particulier parce que l'un d'eux, le vénérable Louis Gamache, a connu ces régions avant le grand réchauffement. Il va pouvoir comparer la transformation de ces étendues désertes et glacées, désormais industrialisées ou cultivées ou les deux.

pour les voyageurs, c'est l'Arctique, en particulier parce que l'un d'eux, le vénérable Louis Gamache, a connu ces régions avant le grand réchauffement. Il va pouvoir comparer la transformation de ces étendues désertes et glacées, désormais industrialisées ou cultivées ou les deux.Cet intérêt pour le nord est quelque chose d'assez neuf dans la culture québécoise. Certes, l'auteur invoque au passage le souvenir de Pierre Le Moyne d'Iberville allant guerroyer dans la baie d'Hudson au dix-septième siècle, mais il faut se rappeler que la province de Québec ne s'étendait jusqu'à la baie d'Ungava que depuis trois décennies à peine au moment de l'écriture de ce roman. Pendant longtemps, le Nord ou les pays d'en-haut, c'étaient l'Abitibi, le Saguenay et le lac Saint-Jean, la Côte Nord... On n'a commencé à faire l'histoire de cet imaginaire du nord au Québec que depuis peu. Mais le roman de Laurin avait été précédé par L'impératrice de l'Ungava d'Alexandre Huot en 1927, réédité (.PDF) en 2004 aux PUQ, un roman qui relève également de l'utopie, voire de la science-fiction.

Grâce au réchauffement du climat, Louis Gamache et ses compagnons trouvent une forêt neuve sur la Côte Nord, là où il n'existait que des arbres rabougris typiques de la taïga, voire de la

toundra. D'ailleurs, l'ensemble du roman témoigne d'un intérêt très marqué pour les noms précis de la végétation et des minerais. Il faut sans doute y voir l'influence du naturaliste Marie-Victorin, dont la Flore laurentienne avait fait date lors de sa parution en 1935. À tel point que le nom même de Florent Laurin est sans doute un anagramme partiel du titre de ce livre.

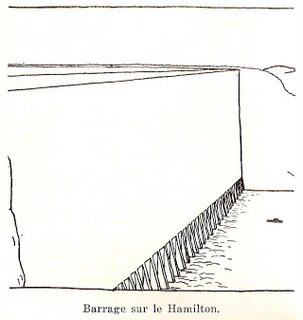

toundra. D'ailleurs, l'ensemble du roman témoigne d'un intérêt très marqué pour les noms précis de la végétation et des minerais. Il faut sans doute y voir l'influence du naturaliste Marie-Victorin, dont la Flore laurentienne avait fait date lors de sa parution en 1935. À tel point que le nom même de Florent Laurin est sans doute un anagramme partiel du titre de ce livre.Le nord, c'est aussi une promesse de richesses nouvelles pour le Québec qui avait en partie raté la Révolution industrielle faute de gisements de houille ou de fer. En grande partie confiné à l'industrie légère (textiles, transformations du bois), le Québec entrevoyait la possibilité de tirer profit de ce qu'on appelle parfois la seconde Révolution industrielle, celle qui est caractérisée par le passage à l'électricité, grâce à ses gisements de « houille blanche ». L'hydro-électricité permettrait en outre de traiter plus commodément l'aluminium, et aussi le fer du Labrador. (Dans le scénario de Laurin, le Labrador a été acquis de Terre-Neuve après la guerre.) Ainsi, les voyageurs contemplent des barrages monumentaux dressés pour exploiter l'énergie des rivières.

Le fleuve Hamilton, par exemple, a été harnaché par les ingénieurs et provoque la stupeur générale. Si ce nom ne dit plus rien aujourd'hui, il faut savoir qu'en 1965, le fleuve Hamilton a  changé de nom et il est devenu le fleuve Churchill, qui alimente le complexe hydroélectrique des chutes Churchill. Néanmoins, ce qui excite également l'admiration, ce sont les fermettes égrenées dans les replis verdoyants de ces nouveaux pays. En fait, la terre est maintenant cultivable jusque sur l'île de Baffin, dorénavant partagée entre les districts d'Avergne, de Riélide (baptisé d'après Louis Riel) et des Éricarts... Plus fort encore, sur les berges du golfe de Verchères, qui correspond soit au fjord de Pangnirtung ou à la baie de Cumberland, se dresse le chef-lieu de l'Avergne, presque exactement à l'endroit où se trouve actuellement la localité de Pangnirtung. Au pied des montagnes, « la romantique Gaétane mire dans les eaux

changé de nom et il est devenu le fleuve Churchill, qui alimente le complexe hydroélectrique des chutes Churchill. Néanmoins, ce qui excite également l'admiration, ce sont les fermettes égrenées dans les replis verdoyants de ces nouveaux pays. En fait, la terre est maintenant cultivable jusque sur l'île de Baffin, dorénavant partagée entre les districts d'Avergne, de Riélide (baptisé d'après Louis Riel) et des Éricarts... Plus fort encore, sur les berges du golfe de Verchères, qui correspond soit au fjord de Pangnirtung ou à la baie de Cumberland, se dresse le chef-lieu de l'Avergne, presque exactement à l'endroit où se trouve actuellement la localité de Pangnirtung. Au pied des montagnes, « la romantique Gaétane mire dans les eaux  tranquilles du golfe de Verchères ses édifices et ses palais de marbre perdus une somputeuse verdure de sabals, d'épiphytes géantes et de palmiers virginiens.» Des palmiers? Laurin n'a pas hésité à en dessiner!

tranquilles du golfe de Verchères ses édifices et ses palais de marbre perdus une somputeuse verdure de sabals, d'épiphytes géantes et de palmiers virginiens.» Des palmiers? Laurin n'a pas hésité à en dessiner!

Le clou du voyage, c'était en principe la visite de Carillon et la participation aux festivités. La famille Gamache ne s'en prive pas. La ville nouvelle de l'île Résolution (rebaptisée Carillon) est pourvue de fortifications complètement anachroniques, agrémentées d'une « ligne de vieux canons et de mortiers.» Pendant cinq jours fériés, on fêtera donc le souvenir de la bataille du Fort Carillon le 8 juillet 1758 : « l'Amérique française avait, comme après une trêve, repris le fil normal de sa grandiose histoire! »

Résolution (rebaptisée Carillon) est pourvue de fortifications complètement anachroniques, agrémentées d'une « ligne de vieux canons et de mortiers.» Pendant cinq jours fériés, on fêtera donc le souvenir de la bataille du Fort Carillon le 8 juillet 1758 : « l'Amérique française avait, comme après une trêve, repris le fil normal de sa grandiose histoire! »

Mais le clou du voyage, ce sera en fait la pointe poussée jusqu'à Lagimodière en Riélide. (Le nom de Lagimodière était tout trouvé pour une localité de la Riélide, puisque Jean-Baptiste Lagimodière et Marie-Anne Gaboury ont eu pour petit-fils Louis Riel lui-même.) En face de la ville de Lagimodière, au fond de la baie de Milne qui donne sur le détroit d'Eclipse, il y a la Kouttaro des Inuit. Même si ces « Esquimaux » ont été évangélisés et convertis, ils bénéficient  d'une présentation des plus sympathiques, tout comme les autochtones dans L'impératrice de l'Ungava. D'ailleurs, le jeune Gaston Gamache ne tarde pas à s'éprendre de la jolie Toutillia Kamagniak que l'on peut voir ci-contre. Quant à l'établissement de Kouttaro, il est en soi digne d'intérêt, car

d'une présentation des plus sympathiques, tout comme les autochtones dans L'impératrice de l'Ungava. D'ailleurs, le jeune Gaston Gamache ne tarde pas à s'éprendre de la jolie Toutillia Kamagniak que l'on peut voir ci-contre. Quant à l'établissement de Kouttaro, il est en soi digne d'intérêt, car  Laurin imagine l'évolution d'une architecture autochtone : « Des anciens iglous, elles conservent la forme ronde, qui constitue le premier élément original de leur beauté. Dans leur ensemble, elles rappellent certains temples de l'art grec antique et bysantin.»

Laurin imagine l'évolution d'une architecture autochtone : « Des anciens iglous, elles conservent la forme ronde, qui constitue le premier élément original de leur beauté. Dans leur ensemble, elles rappellent certains temples de l'art grec antique et bysantin.»

Je terminerai sur une autre note environnementale. Les conséquences du réchauffement n'échappent pas à Laurin. Il aperçoit très bien que le détroit de Lancaster, rebaptisé détroit de la Mousson par lui, deviendrait un très réel et très utile passage vers le  Pacifique : « boulevard maritime unique au monde et véritable passage du nord-ouest, que la disparition des glaces a rendu au rôle économique qui lui revenait. » En ce qui concerne le Groenland, dont la fonte accélérée de la banquise a été observée, Laurin est encore plus euphorique : « Sous l'haleine tropicale exhalée des courants marins, la mer de glace retraite à vue d'œil vers les plateaux intérieurs et dégage annuellement sur le pourtour de l'île une lisière de terre ferme de trois mille verges de profondeur. Des rivières innombrables dévalent partout des montagnes et des collines, pour aller grossir en des proportions dangereuses le réigme des fleuves impétueux qui giclent à la base de l'inlandsis géant. » C'est cette fonte appréhendée des glaciers qui est aussi illustrée par Laurin — notre premier artiste du réchauffement global...

Pacifique : « boulevard maritime unique au monde et véritable passage du nord-ouest, que la disparition des glaces a rendu au rôle économique qui lui revenait. » En ce qui concerne le Groenland, dont la fonte accélérée de la banquise a été observée, Laurin est encore plus euphorique : « Sous l'haleine tropicale exhalée des courants marins, la mer de glace retraite à vue d'œil vers les plateaux intérieurs et dégage annuellement sur le pourtour de l'île une lisière de terre ferme de trois mille verges de profondeur. Des rivières innombrables dévalent partout des montagnes et des collines, pour aller grossir en des proportions dangereuses le réigme des fleuves impétueux qui giclent à la base de l'inlandsis géant. » C'est cette fonte appréhendée des glaciers qui est aussi illustrée par Laurin — notre premier artiste du réchauffement global...

2006-04-14

Fils bon à citer...

de

son père

maintenant

oublié, le grand

Fibonacci est renommé

pour une suite infinie qui a fait oublier

tout ce qu'il a fait pour les mathématiques — une autre victime de Dan Brown!

2006-04-13

Dépression cybernétique

Si je suis revenu à Montréal pour ce qui était censé être un séjour de quelques heures avant que je me résigne à demeurer une journée de plus pour travailler sur l'organisation de Boréal 23, c'était pour assister à un lancement au CIRST. À l'honneur, mon ancien directeur de thèse, Robert Gagnon — auteur par ailleurs du roman La Thèse qui avait remporté le Prix Robert-Cliche en 1994.

Il lançait un livre sur le développement des égouts de Montréal, Questions d'égouts. À une certaine époque, j'avais passé un certain temps à comptabiliser pour lui la construction d'égouts montréalais au dix-neuvième siècle, afin d'évaluer non seulement la longueur des nouveaux égouts installés chaque année mais aussi les sommes engagées par la municipalité. Si ce travail n'a pas abouti dans le livre, il m'a fourni la matière à un beau graphique qui me sert dans mon cours à l'Université d'Ottawa. Et si je figure dans les remerciements du livre, c'est plutôt pour ma traduction en français de certains passages anglais tirés des rapports soumis aux édiles montréalais de l'époque...

Mais j'ai aussi profité de mon passage au CIRST pour assister à une conférence de Giovanni Favero, de Venise, un professeur d'histoire qui enseigne maintenant dans un département d'économie. Il s'est intéressé à la science statistique italienne au temps du fascisme et il me semble me souvenir qu'il était déjà venu présenter à l'UQÀM certains résultats (.PDF) de ses recherches.

Cette fois, il nous a parlé du développement des baromètres économiques durant la première moitié du vingtième siècle. Le développement (.PDF) des premiers indicateurs avait été le fait d'entreprises privées comme celles de Roger Babson, qui produit une droite interpolée représentant la tendance, et James Brookmire, qui utilise la théorie monétaire de Fisher et classe les faits économiques en trois groupes (bancaires, spéculatifs, généraux). Dans la foulée, de nombreux statisticiens et chercheurs connexes, comme Warren Milton Persons (1878-1937), directeur en 1917 du Committee for Economic Research de Harvard, mirent au point leurs propres méthodes d'analyse économique. Suite à la prédiction réussie de la crise de 1920-1921, les hommes d'affaires à la page (déjà conquis par le taylorisme) et les grandes entreprises avaient plébiscité ces indicateurs dont la combinaison permettait, en principe, de prévoir l'évolution des marchés.

En particulier, Persons avait créé un nouveau baromètre en 1919 qui allait gagner une influence redoutable en illuminant l'importance de la disponibilité du crédit et des attentes des spéculateurs. Il s'appuyait sur les relations mutuelles du crédit (C), de la spéculation (A) et des affaires (B). L'espoir d'anticiper les évolutions de l'économie lui valut l'intérêt de grandes compagnies comme AT&T et GM; la théorie servit de modèle à plusieurs instituts de prévision de la conjoncture, à Londres et Cambrdige en Angleterre, à l'Université de Paris, au ministère du Commerce en Suède, à Berlin, Moscou et Vienne.

En appelant ces compilations de courbes et d'indicateurs des baromètres, on les comparait délibérément à des instruments capables de prévoir à court terme l'évolution du temps rien qu'en mesurant la pression atmosphérique... Mais les critiques n'avaient pas tardé à fuser. L'indépendance formelle des variables exploitées était mise en doute. En 1926, Corrado Gini exprimait sa crainte que les baromètres économiques accélèrent les réactions qui seraient dorénavant « anticipées ». La rétro-action atténuerait... ou stimulerait les fluctuations prévues.

En 1928, dans une analyse des conditions et de la possibilité des prévisions économiques, Oskar Morgenstern faisait remarquer lui aussi que l'utilisation de ces baromètres par les décideurs risquait d'accentuer les fluctuations annoncées, au moins dans certains cas. Les prévisions annoncées modifieraient les « points de repère » des spéculateurs et infléchiraient leurs anticipations. La rétro-action serait positive, pour employer un terme cybernétique...

Morgenstern se rend compte que la prévision doit tenir compte des réactions aux prévisions elles-mêmes. Il anticipe lui-même sur la théorie des jeux de 1944 en reconnaissant que « le calcul des effets des choix est toujours fondé sur le "choix des autres".» La possibilité de la prévision parfaite se pose désormais.

La question que pose Favero, en définissant un programme de recherche pour les années à venir, c'est de savoir si la crédibilité de ces indicateurs a pu aggraver la Dépression après le krach de 1929. Certes, l'impuissance de la plupart de ces baromètres à prédire la crise a miné la confiance des gens d'affaire, mais comme les outils de prospective étaient encore rare, ils ont continué à s'en servir pendant plusieurs années. Les vrais bilans de leur efficacité (.PDF) n'ont commencé à être dressé que vers 1932.

Ce que je retiens aussi, donc, c'est que le leitmotiv des gens d'affaire au début de la Grande Dépression — comme quoi la reprise ne tarderait pas — n'était pas uniquement une question de foi aveugle. Ils s'appuyaient sur les outils disponibles pour le diagnostic et le pronostic de la situation économique. Ces outils étaient inadéquats, mais ils n'en avaient pas d'autres.

Je serai curieux de voir ce que Favero découvrira.

Libellés : Économie

2006-04-12

Une solution italienne pour la France

(Rappelons que même si le rapport sur la compétitivité internationale du Forum économique de Davos classe les États-Unis au deuxième rang et la France au trentième, ce sont des pays européens, alpins ou nordiques, comme la Finlande, la Suède, le Danemark, l'Islande, la Suisse, la Norvège ou les Pays-Bas que l'on retrouve avant d'arriver au Royaume-Uni si souvent cité en exemple en France...)

Cette solution aurait été trouvée par Berlusconi, si si... On se souviendra que, soucieux de se donner toutes les chances de remporter l'élection italienne, Il Cavaliere avait réaménagé le système électoral de son pays. Entre autres mesures, son gouvernement a étendu le droit de vote à des étrangers d'origine italienne... Le ministre des Italiens du monde, Mirko Tremaglia, plus ou moins ouvertement partisan du fascisme de Mussolini, aurait défini ces nouveaux votants « italiens » comme toute personne issue d'une lignée directe (de trois générations ou moins?) remontant à un homme né en Italie. Il devenait donc possible d'acquérir la citoyenneté italienne si on descendait d'un arrière-grand-père italien — et de rendre rétrospectivement la citoyenneté italienne (de manière posthume ou non) à un grand-parent ou parent né à l'étranger.

Ainsi, des milliers de Canadiens qui, souvent, ne parlaient pas italien ou n'avaient jamais visité l'Italie auraient contribué à la défaite de Berlusconi, car le district électoral italien de l'Amérique du Nord et Centrale a élu un sénateur de la coalition de Prodi... (L'article du Globe and Mail ici ne donne pas des chiffres très lisibles, mais le résultat semble acquis puisque Prodi dispose de la majorité des sièges des Italiens de l'étranger.)

Imaginons maintenant que la France adopte une solution semblable, mais en poussant les choses un peu plus loin. En ce moment, les Français de l'étranger doivent avoir un parent français pour réclamer la citoyenneté française. Mais imaginons un peu que la France étende un tel processus de naturalisation a posteriori non pas sur trois générations mais sur une dizaine de générations si les preuves sont disponibles...

Une définition semblable de l'électeur permettrait ipso facto à quelques millions de Canadiens de réclamer le droit de vote en France. Les Canadiens-français sont souvent aussi friands de généalogies que les hobbits de Tolkien et de nombreuses familles disposent de généalogies qui leur permettent de remonter jusqu'à telle ou telle fermette en France. Je ne saurais dire pour qui ces nouveaux électeurs français voteraient, mais une chose est sûre, la dynamique électorale et politique hexagonale serait complètement bouleversée! À tout le moins, ces nouveaux électeurs pourraient jouer le même rôle d'arbitre que les Italo-Canadiens.

Est-ce que ce serait une bonne idée? Cela se discute...

2006-04-11

Fin des classes... pour l'instant

Il faudrait écrire quelque chose un jour sur la mythification de certaines morts associées à la Grande Guerre, et souvent interprétées comme des gestes d'oppositions à des dévoiements de la science et des techniques. On dit que Santos-Dumont, un des pères de l'aviation, se serait tué en 1932 parce qu'il était dégoûté par la militarisation croissante des avions — mais il était aussi vieux, seul, oublié de tous et malade, sans doute atteint de la sclérose en plaques. Il y a aussi Clara Immelwahr, la femme de Fritz Haber, elle-même chimiste de formation, qui se serait suicidée un peu après ou avant l'usage de gaz toxiques supervisé par Fritz Haber à Ypres, apparemment horrifiée par l'exploitation meurtrière de la science. Tandis que l'assassinat de Jean Jaurès et le suicide de Stefan Zweig apparaissent aussi emblématiques des Première et Seconde Guerres mondiales respectivement, mais il y a dans ces morts d'inventeurs et de scientifiques quelque chose de profondément significatif. Si no è vero e bene trovato.

Maintenant que j'enseigne à mon tour, avec un succès inégal, mais sans toge ou toque carrée, je me raccroche aussi un peu à l'impression de faire ma part dans la transmission du savoir et chaque remerciement d'un étudiant à la fin des classes est extrêmement encourageant (quand je sens qu'il n'est pas de pure politesse). Après l'examen final supervisé en personne, je peux me détendre un peu... avant de m'attaquer à la correction des plus de cent trente examens accumulés.

Libellés : Histoire, Université

2006-04-10

Auteur international

Cela s'ajoute à d'autres publications internationales de ma fiction, comme dans la revue italienne Carmilla ou dans le supplément 9 du journal athénien Eleftherotypia (on peut voir dans la colonne de gauche la reproduction d'une couverture de ce supplément qui offre beaucoup de BD, un peu de science-fiction, etc.). Ce n'est pas toujours le paiement qui compte dans de tels cas que le nombre potentiel de lecteurs additionnels que l'on retrouve ainsi. Et puis, il y a parfois le petit velours de se retrouver en très bonne compagnie...

Libellés : Livres, Science-fiction

2006-04-09

La parole cybernétique

Ceci soulève aussi le problème de la survie du sujet dans ce contexte hypothétique. L'être humain ordinaire est déjà aux prises avec la dichotomie de l'esprit et du corps, en particulier depuis l'apparition de la conscience de soi. Une intelligence supérieure servant à des communications p-q-p ne serait-elle pas obligée de s'identifier au moins en partie aux individus dont elle gèrerait les communications? Tout en abolissant peut-être en partie les barrières ou frontières qui leur permettaient de se distinguer...

L'utilisation du prénom nous est un premier pas dans cette direction dans le contexte linguistique permis par l'apparition de l'intelligence humaine. La réification d'une collectivité brouille au moins en partie l'existence de sujets individuels, même si cela ne va pas sans résistances. Si des intelligences artificielles devenaient les traducteurs attitrés des intelligences humaines, à quoi ressemblerait le nouveau sujet ainsi engendré? Sans doute resterait-il conscient de ses composantes distinctes, tout comme nous intégrons notre conscience corporelle à notre identité globale. La véritable question, c'est sans doute de savoir s'il y aurait encore plus d'un sujet, ou s'il n'en subsisterait qu'un seul.

On retombe alors dans le fantasme de la conscience universelle unifiée si chère à d'anciennes formes de transcendance et à la science-fiction. Si la communication p-q-p abolit nécessairement l'individualité, faut-il en conclure que l'individualité est purement et simplement la limite asymptotique des performances d'une forme de communication?

L'envers de la question du sujet, c'est aussi de savoir si les humains s'apercevraient de la constitution d'un nouveau sujet après l'avènement de communications p-q-p permises par la coopération avec un environnement doté de thalience... Le problème de leur statut s'éclaire un peu à la lumière d'une comparaison avec des entités collectives dans le genre de la fourmilière. Les parties du corps humain sont dotés d'une autonomie limitée, en particulier en ce qui concerne les réactions à la douleur et aux blessures. Les fourmis d'une fourmilière jouissent aussi d'une certaine autonomie sans conscience de soi; cependant, le fonctionnement d'une fourmilière semble n'être qu'un phénomène émergent, car il n'existe aucune vue d'ensemble des activités de la fourmilière, tandis que l'être humain dispose au niveau du cerveau d'une vue d'ensemble du fonctionnement de son corps et de la capacité de faciliter les communications entre les parties du corps. Il est donc envisageable que des êtres humains coordonnés par une intelligence supérieure conserverait leur autonomie actuelle, ou l'illusion de leur autonomie.

Les sociétés sont-elles de tels sujets supérieurs? L'absence d'une vue d'ensemble et d'une capacité de faciliter les communications permet d'en douter. Les États les plus évolués n'ont qu'une très vague idée des activités journalières de leurs citoyens et ne disposent que de moyens rudimentaires de les contrôler. Je serais plus enclin à les rapprocher du modèle de la fourmilière, dont les fourmis obéissent à quelques règles et signaux (stimuli) — probablement sélectionnés par l'évolution; l'équivalent de nos instincts, législations épigénétiques et régulations — sans jamais qu'il y ait une modélisation interne ou externe.

Mais dans quelle direction allons-nous? Vers plus ou moins de communication? Histoire de conclure, je citerai cette observation de Norbert Wiener en 1954 : « A hundred and fifty years ago or even fifty years ago—it does not matter which—the world and America in particular were full of small journals and presses through which almost any man could obtain a hearing. The country editor was not as he is now limited to boiler plate and local gossip, but could and often did express his individual opinion, not only of local affairs but of world matters. At present this license to express oneself has become so expensive with the increasing cost of presses, paper, and syndicated services, that the newspaper business has come to be the art of saying less and less to more and more. » On peut douter de la réalité de cette utopie du passé, mais on pourrait soutenir que les blogues, entre autres ressources internautiques, sont en train de réaliser cette utopie aujourd'hui. Le hic, c'est qu'aujourd'hui, comme dans la petite ville du XIXe siècle habitée par un certain nombre d'illettrés et d'ouvriers trop pauvres ou trop occupés pour lire ces journaux idéalisés par Wiener, l'audience de chaque blogue ou média individuel est réduite...

2006-04-08

« No Future »

Le discours du déclin en France s'emballe. Les plus véhéments laissent volontiers entendre que le pays s'écroule, que l'État ne fonctionne plus, bref, que le pays va droit dans le mur...

Pourtant, qui se compare se console. Un visiteur étranger est plus fréquemment impressionné par ce qui fonctionne en France que par le contraire. Les transports en commun, les routes et autoroutes pharaoniques, les hôpitaux, les institutions artistiques, les parcs et jardins méticuleusement entretenus, les musées... Les grandes comparaisons internationales menées dans plusieurs domaines, dont ceux de l'éducation et de la santé publique, tendent à hisser la France tout près de la tête du classement. Même dans le cas du chômage des jeunes qui a tant fait parler, il faut conserver un minimum de perspective. Jacques Marseille corrige le tir, à tel point qu'il en vient presque à soutenir que la France fait mieux que le reste de l'Europe — mais il se garde bien d'indiquer quels sont les pourcentages respectifs des actifs dans les 15-24 ans... (Si la France compte un peu moins de chômeurs dans cette classe d'âge qu'ailleurs en Europe, et plus de jeunes aux études, cela n'exclut nullement que le pourcentage des jeunes actifs soit plus bas qu'ailleurs.)

Dans les faits, la France reste dans le peloton le plus privilégié des pays de la planète. Au sein de ce peloton, quand un cheval se fait dépasser, son cavalier ne voit que l'arrière-train de l'animal devant lui. Il ne voit pas toutes les montures qu'il a laissées dans la poussière derrière lui, tous les canassons et les tocards relégués aux derniers rangs. Près de la tête du classement, chaque dépassement semble dramatique, mais ces échanges de place au sein du peloton sont à peine visibles de la queue de la course...