2006-06-30

Du fantastique à la radio de mon voisin

Mais il y a aussi la religion instituée. À Montréal, l'Oratoire Saint-Joseph qui se trouve à deux pas de chez moi est un des épicentres du catholicisme et les messes du sanctuaire sont régulièrement diffusées sur les ondes de Radio Ville-Marie.

Dès la semaine du 11 septembre 2006, on aura aussi l'occasion d'entendre parler de littérature, voire de littérature fantastique, à Radio Ville-Marie. En effet, Danny Saunders animera une émission littéraire provisoirement intitulée Des plumes et des mots pour Radio Ville-Marie. Cette émission hebdomadaire durera 30 minutes et présentera trois-quatre livres à chaque diffusion. Quelques thèmes spécifiques sont déjà prévus, dont la BD, la littérature jeunesse, les livres de voyage et la littérature franco-canadienne hors Québec. Saunders cite Anne Rice parmi ses auteurs préférés et doit faire paraître un roman fantastique pour Noël 2006 aux Éditions Gensen, dont l'éditrice dénommée Jorgensen compte Tolkien au nombre de ses auteurs marquants.

Comme nous ne sommes pas débordés par les émissions littéraires dans les médias québécois, on attendra de voir, en se permettant d'espérer. Espérons, par exemple, que Saunders invitera les auteurs fantastiques de la région à s'exprimer chez lui. Espérons qu'il fera passer Patrick Senécal et Natasha Beaulieu, sinon Daniel Sernine qui a l'avantage de travailler pour une maison d'édition religieuse!

Mais gageons qu'il ne parlera pas des premiers textes de la science-fiction écrite en bengali, qui sont évoqués ici et dont l'histoire se compare avantageusement avec celle de la science-fiction canadienne d'expression française, que je n'oublie pas...

Libellés : Fantastique, Films

2006-06-29

Un millier de visages

Je ne peux pas m'empêcher de calculer qu'en deux ans et demi, j'ai eu un millier d'étudiants différents dans ces cours. Le chiffre est impressionnant; d'emblée, il permet de comprendre que j'ai à peine eu l'occasion de faire connaissance avec plus qu'une fraction minime de ce nombre. Il n'y a qu'à faire le calcul : en moyenne, j'ai eu près de 150 étudiants par classe...

Dans un billet visible ici, Daniel Fortier propose quelques réflexions sur l'éducation au Québec. Il n'a pas grand-chose à dire sur l'enseignement à l'université, car il se concentre sur l'enseignement aux paliers inférieurs, et sur l'enseignement de la pédagogie à l'université. Mais une des plaies de l'enseignement universitaire, c'est évidemment qu'il est donné la plupart du temps par des contractuels. (Il paraît qu'à l'Université d'Ottawa, ce sont des contractuels et des professeurs à temps partiel qui donnent la majorité — 55% — des cours!) Et la taille des classes, comme je le constate dans mon cas, est loin des plafonds pour lesquels se battent les enseignants des niveaux inférieurs.

Dans les deux cas, cela complique les tentatives d'appliquer la plupart des recommandations pédagogiques. Un contractuel soumis à l'incertitude perpétuelle des renouvellements de contrat ne va pas nécessairement s'investir dans l'amélioration de son enseignement. Sa rémunération, surtout en Ontario, est déjà si maigre que, dans les faits, quand les heures réelles consacrées au cours sont comptées, elle est loin de correspondre à ses qualifications. Et la taille des classes restreint dramatiquement la gamme des approches pédagogiques envisageables.

La situation actuelle est peut-être appelée à se régler, dans la mesure où les jeunes Canadiens d'âge universitaire vont se raréfier au fil des ans. Mais si la proportion des classes d'âge optant pour l'université augmente et si les universités continuent à recruter des étudiants étrangers, il faudra que la société finisse par réinvestir dans la rémunération des enseignants à temps partiel au niveau universitaire, car le besoin sera là.

Libellés : Université

Un autre son de cloche

La même logique empêche d'ailleurs les citoyens des États-Unis de critiquer leurs propres troupes, même lorsque leur conduite en Irak est moins que reluisante...

Outre ce rôle politique, toutefois, les soldats canadiens se rendent-ils utiles en Afghanistan? Le Canada n'étant pas responsable de l'offensive fin 2001, ses troupes ne symbolisent pas la chute du régime des Talibans ou l'arrivée de troupes étrangères. Pour le meilleur et pour le pire, les soldats canadiens ne sont pas particulièrement associés au changement de régime. Leur présence n'est donc pas un signe spécialement fort de la volonté internationale en la matière. S'ils n'étaient pas en Afghanistan, les soldats des États-Unis ou des autres alliés suffiraient à l'exprimer.

L'apport matériel du contingent canadien n'est pas négligeable, mais celui-ci semble fonctionner essentiellement en circuit fermé. Récemment, Graeme Smith du Globe and Mail rapportait que les Canadiens n'ouvrent pas nécessairement les portes de leur hôpital de campagne aux civils afghans blessés dans des attentats ciblant les troupes canadiennes. Or, les hôpitaux afghans sont nettement moins bien équipés pour les soigner. Quand cela arrive, cela n'améliore pas les relations des soldats avec les civils du lieu...

Reste l'action des troupes canadiennes sur le terrain. Peut-elle changer les choses? J'avais déjà exprimé des réserves sur les choix tactiques des forces canadiennes, directement inspirés des doctrines étatsuniennes en la matière. À Winnipeg, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le mari d'une cousine qui a fait plusieurs séjours en Afghanistan pour travailler sur les systèmes de génération et de distribution d'électricité; il m'a confirmé la détérioration de la situation au fil des ans et la réputation en baisse des soldats canadiens.

Mais c'est aussi l'avis d'observateurs internationaux. Le nouveau rapport du Senlis Council a donné lieu à un communiqué particulièrement percutant pour les troupes canadiennes en Afghanistan. Je ne suis pas si sûr qu'il faille blâmer exclusivement la politique d'éradication de la culture de l'opium; cet hiver, on parlait déjà de l'offensive que les Talibans organisaient en s'inspirant des méthodes des insurgés en Irak.

Mais cette contamination mémétique a pu être facilitée par une alliance purement opportuniste entre Talibans et fermiers...

Libellés : Afghanistan, Canada, Guerre, Politique

2006-06-27

Prémices de temps nouveaux

On peut rapprocher ceci de l'état inquiétant — du moins pour 34 millions de travailleurs aux États-Unis — des plans de retraite supervisés par la Pension Benefit Guaranty Corporation. Selon certains calculs, il pourrait manquer jusqu'à 450 milliards de dollars aux fonds de pension des compagnies privées aux États-Unis. Comme toujours, on finit par se demander à quel point la prospérité actuelle des États-Unis est financée sur le dos des contribuables du futur. Mais il est également possible de considérer ces choix comme un pari sur la croissance dans la mesure où une croissance suffisante de l'économie permettrait, ceteris paribus, d'assurer beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, le paiement de ces obligations.

Cela donne un autre sens au concept d'« économie casino » qui remonte à Keynes...

Si ces tendances font partie des signes avant-coureurs (mais de quoi?), il y a aussi des événements dans l'actualité qui suscitent les questionnements. Personne ne s'est aventuré à faire un rapport entre les pluies diluviennes aux États-Unis et le réchauffement global; il s'agit d'une péripétie climatique ponctuelle, explicable par des causes immédiates facilement identifiables, après tout. Néanmoins, le réchauffement global prédit une augmentation de telles embardées météorologiques, et c'est apparemment la deuxième fois en trois ans que de telles inondations accablent les habitants de ces régions... Le profane ne peut s'empêcher de se demander, en lisant les comptes rendus des journaux, si ce ne serait pas les prémices d'un temps nouveau.

Libellés : Économie, États-Unis

2006-06-26

Les cicatrices de Miéville

Une linguiste de New Crobuzon, Bellis Coldwine, craint d'être soupçonnée d'avoir été mêlée à l'épidémie de cauchemars qui a tourmenté la métropole et elle embarque pour une colonie aux antipodes du monde de Bas-Lag. Mais son voyage ne se déroulera pas comme prévu...

Bien qu'un peu plus linéaire que Perdido Street Station, le roman de Miéville reste dickensien par son ampleur, par la touffeur de ses intrigues, par le nombre et la densité des personnages,

par la quantité de rebondissements, mais il est aussi parsemé de créations spectaculaires qui appartiennent en propre à la fiction conjecturale, de Jules Verne à Iain Banks, en passant par Mervyn Peake et Robert Silverberg. Le navire qui a pris Bellis à son bord comme traductrice est un vaisseau qui combine magie, technique et oppression, le Terpsichoria. On pourrait soutenir que l'histoire commence vraiment lorsqu'il est intercepté en pleine mer par des pirates qui le capturent.

par la quantité de rebondissements, mais il est aussi parsemé de créations spectaculaires qui appartiennent en propre à la fiction conjecturale, de Jules Verne à Iain Banks, en passant par Mervyn Peake et Robert Silverberg. Le navire qui a pris Bellis à son bord comme traductrice est un vaisseau qui combine magie, technique et oppression, le Terpsichoria. On pourrait soutenir que l'histoire commence vraiment lorsqu'il est intercepté en pleine mer par des pirates qui le capturent.Bellis et les autres passagers découvrent la base de ces pirates, une ville flottante baptisée Armada. Les principaux dirigeants de cette collectivité œuvrent à un plan follement ambitieux, dont les détails ne sont dévoilés que progressivement : harnacher un léviathan des abîmes marins d'outre-monde — un avanc — et l'obliger à tirer la ville dans la direction voulue. Cette direction ultime, vite pressentie par le lecteur, ne sera découverte que tardivement par Bellis, qui est horrifiée.

Là-dessus se greffent des péripéties dramatiques narrées avec intensité (l'expédition sur l'île des hommes-moustiques, par exemple) et les machinations obscures de deux personnages énigmatiques : Silas Fennec, fin renard des services secrets de New Crobuzon qui persuade Bellis qu'il est revenu de voyages plus périlleux les uns que les autres, et Uther Doul, le plus redoutable combattant de la ville d'Armada. En fait, Miéville nous fait visiter une galerie de portraits en pied dont les sujets ont des tempéraments distincts, des passés fascinants et des pouvoirs mystérieux. Ainsi, il y a Tanner Sack, le déporté à qui les thaumaturges de New Crobuzon ont implanté des tentacules pour le punir d'un crime; Shekel, le gamin qui a fui les rues de New Crobuzon; Johannes Tearfly, le savant qui passe dans le camp d'Armada sans hésiter; et les Amoureux qui dirigent le quartier le plus influent de la ville flottante...

Car nous sommes dans une version fantastique de quelque chose qui rappelle parfois l'Angleterre victorienne (vapeurs cuirassés, bagnards déportés, hiérarchies sociales bien marquées) et parfois un curieux mélange de space-op et d'ultra-steampunk plus foisonnant que le plus éclaté des romans de Tim Powers.

La dette de Miéville à l'égard de ses prédécesseurs explique sans doute une partie de la puissance de l'œuvre. Miéville est en prise directe sur ses devanciers. Contrairement à certains auteurs français qui creusent le filon des rétro-futurs depuis quelques années, il n'est pas en train de les démarquer par procuration. Je me dis parfois que ce qui semble manquer aux auteurs francophones, c'est de savoir assimiler avec une semblable efficacité les grandes œuvres de la littérature française. Pourtant, Paris n'est pas un cadre moins riche que Londres pour qui saurait maîtriser le Paris de Balzac, de Sue, de Zola...

Fidèle à ses ancêtres populaires du dix-neuvième siècle, Miéville ménage donc des surprises en série. Certains personnages ont des secrets si secrets que le lecteur ne devine pas qu'ils en ont. D'autres sont des dupes. La clé d'événements inexpliqués n'est fournie parfois que des centaines de pages plus loin — ou n'est pas donnée du tout, pour épaissir le mystère attaché à un personnage comme Uther Doul. Ou pour ne pas miner la crédibilité du récit par des explications qui ne feraient qu'amoindrir sa vraisemblance.

Les personnages de Miéville sortent marqués de leur extraordinaire aventure. Ils n'ont jamais aperçu la cicatrice ouverte dans la croûte du monde de Bas-Lag par l'irruption d'une autre réalité, mais Bellis portera les cicatrices de la flagellation subie pour avoir fait confiance à Fennec, tandis que Tanner conservera les stigmates d'une transformation physique qu'il finit par regretter. Quant aux Amoureux qui avaient scellé leur entente par des cicatrices jumelles, ils découvrent les limites de l'identification. La correspondance entre la chose et son signe, sous la forme d'une marque scarifiée, n'est jamais complète. Parfois, un chat est un chat, et rien de plus. Si Bellis a été marquée pour avoir cru trop rapidement à une histoire dénuée de fondement, elle est devenue suffisamment lucide pour ne plus se fier, le moment venu, aux apparences — tout en reconnaissant la sagesse de croire à la possibilité de ce que le signe exprime...

Ai-je mentionné que China Miéville est un des principaux invités de Readercon? Bien sûr que oui, mais je ne crains pas d'enfoncer le clou. Histoire de faire une marque.

2006-06-25

Retour aux sources

La journée a été partagée entre un enterrement et une sorte de repas de funérailles, l'orage et le beau temps, la tristesse et les retrouvailles. Des parents et des amis s'étaient réunis pour l'inhumation des cendres de ma tante, auprès de la sépulture de mes grands-parents. La défunte avait demandé qu'on s'abstienne de toute cérémonie, mais les rituels sont rassurants. Ils balisent le choc et la peine d'une disparition.

Un tel voyage était aussi l'occasion parfaite de se pencher sur l'histoire familiale, dont j'ai déjà réuni quelques fragments. C'est un passe-temps à la mode, et je ne suis pas le seul de la famille à me pencher sur le passé. Les filles de Paul-Émile Trudel, le frère de mon grand-père, sont récemment revenues sur les lieux de leur naissance à Yellowknife. (Sur cette photo, on voit Paul-Émile Trudel vers 1938 avec sa femme Doris et sa sœur Anne-Marie, dite Kitty. Cette dernière a hérité à la mort de son mari d'un chalet sur le lac Bell au nord d'Ottawa qui est maintenant occupé par Jean-François Somain, alias Somcynsky.)

Paul-Émile Trudel (1892-1952) travaillait dans le Grand Nord au service du gouvernement depuis 1921. Il avait d'abord vécu dans une maison de rondins à Fort Smith aux confins des

Territoires du Nord-Ouest avant de s'établir à Cameron Bay, qui allait devenir Port-Radium sur le Grand Lac de l'Ours, à quelques kilomètres à peine du cercle polaire. La transition a dû être radicale puisque Fort Smith se trouvait sur le soixantième parallèle et jouissait d'un climat moins rude. Sur la photo à gauche, un certain Zeke Stevenson se tient en mars 1932 devant la maison de Paul-Émile Trudel à Fort Smith. (Le printemps semble avoir été précoce si la date est exacte!) Un lac qui se trouve à quelques kilomètres — par avion — de Fort Smith porte le nom de Trudel en l'honneur du grand-oncle.

Territoires du Nord-Ouest avant de s'établir à Cameron Bay, qui allait devenir Port-Radium sur le Grand Lac de l'Ours, à quelques kilomètres à peine du cercle polaire. La transition a dû être radicale puisque Fort Smith se trouvait sur le soixantième parallèle et jouissait d'un climat moins rude. Sur la photo à gauche, un certain Zeke Stevenson se tient en mars 1932 devant la maison de Paul-Émile Trudel à Fort Smith. (Le printemps semble avoir été précoce si la date est exacte!) Un lac qui se trouve à quelques kilomètres — par avion — de Fort Smith porte le nom de Trudel en l'honneur du grand-oncle.En 1934, c'est à Cameron Bay que l'on retrouve Paul-Émile. Un prospecteur du nom de Gilbert LaBine, d'origine sans doute franco-ontarienne, avait découvert en 1930 des gisements de

radium et d'uranium à proximité. Sous l'égide de l'Eldorado Mining and Refining Limited (l'ancêtre de la plus grande compagnie publique d'extraction d'uranium au monde, Cameco), l'exploitation du site débuta avant d'être interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Mais le projet du Manhattan Engineer District (.PDF) avait besoin d'uranium pour produire les bombes nucléaires qui seraient employées contre Hiroshima et Nagasaki, de sorte que les mines rouvrirent en 1942. En 1934, toutefois, le gouvernement du Canada avait choisi l'anse Cameron sur le Grand Lac de l'Ours pour en faire le centre de peuplement officiel dans la région, puisque des prospecteurs avaient afflué pour explorer les environs. Ainsi, une centaine de résidants se retrouvèrent sur le site de Cameron Bay pour profiter du bureau de poste, du poste de T.S.F., du poste de la GRC, du poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson et d'un poste de l'administration. Dans la photo à droite, on voit cette baie en septembre 1934; au centre de l'image, un navire de ravitaillement de la Northern Transportation Company.

radium et d'uranium à proximité. Sous l'égide de l'Eldorado Mining and Refining Limited (l'ancêtre de la plus grande compagnie publique d'extraction d'uranium au monde, Cameco), l'exploitation du site débuta avant d'être interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Mais le projet du Manhattan Engineer District (.PDF) avait besoin d'uranium pour produire les bombes nucléaires qui seraient employées contre Hiroshima et Nagasaki, de sorte que les mines rouvrirent en 1942. En 1934, toutefois, le gouvernement du Canada avait choisi l'anse Cameron sur le Grand Lac de l'Ours pour en faire le centre de peuplement officiel dans la région, puisque des prospecteurs avaient afflué pour explorer les environs. Ainsi, une centaine de résidants se retrouvèrent sur le site de Cameron Bay pour profiter du bureau de poste, du poste de T.S.F., du poste de la GRC, du poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson et d'un poste de l'administration. Dans la photo à droite, on voit cette baie en septembre 1934; au centre de l'image, un navire de ravitaillement de la Northern Transportation Company.La photo suivante montre l'atterrissage d'un hydravion, sans doute sur la même portion du lac. Après tout, il n'existait ni chemin de fer ni route pour se rendre dans ces régions à l'époque.

L'avion était le seul moyen de transport utilisable. (Rappelons que la première autoneige pratique de Bombardier n'est produite en série que fin 1936 — et qu'il ne s'agit pas encore d'une motoneige légère et rapide.) Dans la foulée des améliorations de l'aviation favorisées par la Grande Guerre, cependant, de plus en plus d'avions peuvent fournir les performances requises pour les longs déplacements loin des régions peuplées du pays. Il ne fallait rien de moins dans des contrées où la moindre défaillance mécanique exposait les pilotes et les passagers à des atterrissages improvisés en pleine brousse.

L'avion était le seul moyen de transport utilisable. (Rappelons que la première autoneige pratique de Bombardier n'est produite en série que fin 1936 — et qu'il ne s'agit pas encore d'une motoneige légère et rapide.) Dans la foulée des améliorations de l'aviation favorisées par la Grande Guerre, cependant, de plus en plus d'avions peuvent fournir les performances requises pour les longs déplacements loin des régions peuplées du pays. Il ne fallait rien de moins dans des contrées où la moindre défaillance mécanique exposait les pilotes et les passagers à des atterrissages improvisés en pleine brousse.Malgré la neige visible dans la photo précédente, il est clair que l'hiver n'a pas été précoce au point d'entraîner le gel du lac. (Quand les lacs du nord étaient gelés et poudrés de neige, il devenait possible pour les avions de se poser en utilisant des skis.) En dépit de son âge, le cliché montre bien l'immensité austère du Grand Nord, et l'isolement obligé des quelques habitants de ces territoires. À son apogée, tout le district englobant Cameron Bay et les mines en opération n'aurait compté que deux cents personnes tout au plus...

À Cameron Bay comme à Yellowknife, Paul-Émile Trudel travaillait, semble-t-il, pour le Bureau du Conservateur des registres miniers, dont l'antenne de Cameron Bay était logée dans la

maison reproduite dans la photo à droite. Les édifices derrière la maison seraient le poste et l'entrepôt de la Compagnie de la Baie d'Hudson. En principe, c'est Paul-Émile lui-même qui se tient devant la maison. En 1934, il lui restait dix années à passer dans les Territoires du Nord-Ouest et un peu moins de vingt années à vivre avant sa mort lors d'une expédition de chasse et pêche dans le bois, à proximité de Maniwaki. Mon grand-père ne s'attendait pas à ce que son petit frère meure ainsi avant lui.

maison reproduite dans la photo à droite. Les édifices derrière la maison seraient le poste et l'entrepôt de la Compagnie de la Baie d'Hudson. En principe, c'est Paul-Émile lui-même qui se tient devant la maison. En 1934, il lui restait dix années à passer dans les Territoires du Nord-Ouest et un peu moins de vingt années à vivre avant sa mort lors d'une expédition de chasse et pêche dans le bois, à proximité de Maniwaki. Mon grand-père ne s'attendait pas à ce que son petit frère meure ainsi avant lui.Paul-Émile avait été caporal dans le Corps médical de l'Armée canadienne durant la Grande Guerre, de 1916 à 1919. Après avoir vécu à Fort Smith et à Cameron Bay (Port-Radium), il redescend vers le sud et vers le Grand Lac des Esclaves pour aboutir à Yellowknife, ville nouvelle au bord de ce lac immense, que la découverte de gisements d'or en 1934 avait pratiquement tirée de terre; en 1936, la Consolidated Mining amorce l'exploitation industrielle des filons. Au terme de ses années dans le Grand Nord au sein de la fonction publique fédérale, il devait revenir à Ottawa en 1944 pour occuper un poste dans le ministère des Ressources naturelles. Ses deux filles nées à Yellowknife habitent maintenant aux États-Unis, en Oklahoma et en Californie.

À Winnipeg, la visite du cimetière et de ses pierres tombales m'a permis de faire un lien qui m'avait échappé. Ou était-ce une coupure de journal dans un des albums de famille? Quoi qu'il en soit, j'ai enfin compris pourquoi, par un bel après-midi d'un été de mon enfance à Paris, nous avions visité en famille la veuve du général Jean-Louis Touzet du Vigier (1888-1980)... Ce militaire français avait commandé la 1ère Division blindée en 1944 lors du débarquement allié en Provence, et ses idées sur l'utilisation des chars avaient inspiré un jeune officier appelé Charles de Gaulle. Mais quel était le lien entre sa femme et mon père?

Un album de photos qui a sans doute appartenu à ma grand-mère fournit la réponse. Sur quelques clichés pris à la plage Ponemah du lac Winnipeg en 1913, deux jeunes filles font

partie du cercle d'amies de mademoiselle Rita Chevrier : Françoise et Yolande de la Giclais. (Sur la photo à droite, Yolande est la petite fille que la grande Françoise tient par la main, même si ce bain de pied ne présente pas grand danger...)

partie du cercle d'amies de mademoiselle Rita Chevrier : Françoise et Yolande de la Giclais. (Sur la photo à droite, Yolande est la petite fille que la grande Françoise tient par la main, même si ce bain de pied ne présente pas grand danger...)Selon les indications de l'album, ce sont les filles d'Alain Magon de la Giclais, dont la femme aurait été une Talbot. La sœur de celle-ci, Azilda Talbot, était l'épouse d'Émile Jean, qui était sans doute le frère de Cécile Jean, née le 2 février 1880, l'épouse de Jean Gingras, né le 27 novembre 1879. Ce Jean (alias « Jack ») Gingras était l'oncle de ma grand-mère, dont la mère était Marguerite Gingras, née le 9 février 1872. Ainsi, on peut comprendre la présence de ces trois ou quatre photos de membres de la famille Magon de la Giclais prises durant l'été 1913.

On peut supposer qu'Alain Magon de la Giclais était un immigrant français en terre canadienne et qu'il avait conservé des liens avec la mère patrie, car sa fille Françoise épousera plus tard Jean Touzet du Vigier. (Étaient-ils retournés en 1914, lorsque la Première Guerre mondiale avait entraîné la mobilisation générale?) Mon père, installé à Paris au début des années 1960, avait-il noué connaissance avec la générale, poussé par ma grand-mère, curieuse d'avoir des nouvelles d'une amie d'enfance revenue au Manitoba à quelques reprises? La réponse se trouve peut-être dans la correspondance accumulée de mon père.

Les Magon de la Giclais sont une ancienne famille de Saint-Malo, dont l'origine remonterait à la fin du XVIIe s. Quant à Jean Touzet du Vigier, né le 10 octobre 1888 à Chambéry, il était le quatrième enfant d'Alain-Pierre Touzet du Vigier (1849-1912) et de Louise-Marie-Isabelle Lochtembergh (1857-1928).

Et comme tout se rejoint, tôt ou tard, la famille Jean avait en 1913 un chien appelé Gyp. Ou une chienne? Était-ce une allusion ethnique? Ou était-ce un hommage rendu à Gyp l'écrivain, à moins que ce ne soit une façon de l'insulter? (De son vrai nom Sibylle Gabrielle Marie Antoinette de Riquetti de Mirabeau, comtesse de Martel de Janville, Gyp était une réactionnaire forcenée, légitimiste, boulangiste et anti-dreyfusarde, qu'on a aussi décrite comme une anarchiste de droite. Vieille noblesse de Bretagne, comme les Magon de la Giclais... En septembre 1916, mon grand-père sera invité à un souper parisien où il retrouvera le mari de Gyp, le comte Roger de Martel.)

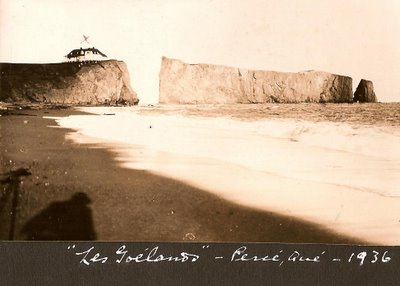

Autre souvenir d'enfance, autre mystère éclairci (partiellement) par une photo, celui de la maison de Percé... Lors d'un voyage en Gaspésie, la famille s'était bien entendu arrêtée à Percé pour admirer le célèbre massif rocheux. Nous avions fait le tour de l'île Bonaventure en bateau

et mon père nous avait expliqué que la maison abandonnée sur la falaise offrant la meilleure vue du Rocher avait été longtemps occupée par une parente, dont il n'avait pas éclairci le degré de parenté. Comme je n'avais jamais eu l'occasion d'en reparler ou d'entendre parler de nouveau d'une branche de la famille avec un pied-à-terre en Gaspésie, j'en étais presque venu à croire que c'était une erreur, ou un malentendu. Pourtant, je conserve un souvenir très net des sentiers sinuant dans l'herbe folle et de la maison claquemurée sur la hauteur. Or, la photo de 1936 ci-dessus apparaît dans un vieil album avec une note précisant que cette villa baptisée « Les Goélands » était la maison d'été du docteur Aldège Éthier et de sa femme, née Béatrice Champagne.

et mon père nous avait expliqué que la maison abandonnée sur la falaise offrant la meilleure vue du Rocher avait été longtemps occupée par une parente, dont il n'avait pas éclairci le degré de parenté. Comme je n'avais jamais eu l'occasion d'en reparler ou d'entendre parler de nouveau d'une branche de la famille avec un pied-à-terre en Gaspésie, j'en étais presque venu à croire que c'était une erreur, ou un malentendu. Pourtant, je conserve un souvenir très net des sentiers sinuant dans l'herbe folle et de la maison claquemurée sur la hauteur. Or, la photo de 1936 ci-dessus apparaît dans un vieil album avec une note précisant que cette villa baptisée « Les Goélands » était la maison d'été du docteur Aldège Éthier et de sa femme, née Béatrice Champagne. Il s'agit sans doute du docteur montréalais de ce nom qui avait fait ses études médicales à l'Université Laval de Montréal (comme mon grand-père), obtenant son diplôme en 1892. Il était devenu professeur de gynécologie à l'Université de Montréal et directeur du personnel de l'Hôpital Notre-Dame, peut-être en même temps que mon grand-père y était, avant 1916. Il est mort début juin 1939. Quant à sa femme, son nom de famille suggère qu'elle pourrait être la sœur ou plus probablement la fille de l'avocat hullois Alfred Champagne, le conjoint d'Évangéline Chevrier, née le 1er septembre 1854 et mariée à Ottawa le 15 août 1876. Évangéline était la sœur du sénateur Noé Chevrier, le grand-père de ma grand-mère Margherita Chevrier. Le lien de parenté serait donc ténu, mais non imaginaire...

Aucun mystère à signaler du côté de la famille Mailhot, mais une tragédie longtemps ressassée... La tante de mon grand-père, née Valérie Trudel (1864-1950), avait épousé Joseph Émile  Mailhot (1858-1934), que l'on voit aussi sur la photo ici (malgré la confusion sur les initiales). Joseph Émile Mailhot était en quelque sorte le directeur du personnel de l'asile provincial à Selkirk, petite localité qui se trouve approximativement au nord-est de Winnipeg. Selon mon oncle Robert, que nous avons vu à Winnipeg et qui apparaît sur la photo à droite à l'âge de sept ans, il était aussi un peu l'homme à tout faire de l'asile. Cette photo prise en mars 1931 par Paul-Émile Trudel, entre deux séjours à Fort Smith, montre un couple à la retraite. Elle ne montre pas le fils dont l'absence les incitait peut-être à se montrer particulièrement attentionnés pour les enfants de leur entourage. En effet, leur fils Charles Edmond était mort dans des circonstances particulièrement tragiques en 1905, alors qu'il essayait de prendre un raccourci en traversant le chemin de fer et en passant entre deux wagons d'un train apparemment à l'arrêt. Un mouvement du train avait soudain précipité les wagons les uns contre les autres et l'adolescent s'était retrouvé écrasé entre les wagons. Ce coup du sort était encore évoqué aujourd'hui en fin de journée dans le salon de l'oncle, près d'un siècle plus tard, alors que tous les contemporains sont morts... C'est ainsi que naissent les traditions orales, sans doute. Avant l'ère des blogues, c'est-à-dire.

Mailhot (1858-1934), que l'on voit aussi sur la photo ici (malgré la confusion sur les initiales). Joseph Émile Mailhot était en quelque sorte le directeur du personnel de l'asile provincial à Selkirk, petite localité qui se trouve approximativement au nord-est de Winnipeg. Selon mon oncle Robert, que nous avons vu à Winnipeg et qui apparaît sur la photo à droite à l'âge de sept ans, il était aussi un peu l'homme à tout faire de l'asile. Cette photo prise en mars 1931 par Paul-Émile Trudel, entre deux séjours à Fort Smith, montre un couple à la retraite. Elle ne montre pas le fils dont l'absence les incitait peut-être à se montrer particulièrement attentionnés pour les enfants de leur entourage. En effet, leur fils Charles Edmond était mort dans des circonstances particulièrement tragiques en 1905, alors qu'il essayait de prendre un raccourci en traversant le chemin de fer et en passant entre deux wagons d'un train apparemment à l'arrêt. Un mouvement du train avait soudain précipité les wagons les uns contre les autres et l'adolescent s'était retrouvé écrasé entre les wagons. Ce coup du sort était encore évoqué aujourd'hui en fin de journée dans le salon de l'oncle, près d'un siècle plus tard, alors que tous les contemporains sont morts... C'est ainsi que naissent les traditions orales, sans doute. Avant l'ère des blogues, c'est-à-dire.

2006-06-24

D'un aéroport l'autre

La privatisation des aéroports, qui est souvent devenue un permis de dépenser sans retenue pour les aéroports incontournables, a eu pour conséquence la transformation de ces aéroports au terme de rénovations et d'agrandissements en série. Sans parler de l'expansion grandiose de l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal, celui de Toronto est devenu le plus cher au monde pour les compagnies aériennes depuis la construction de sa nouvelle aérogare et celui d'Ottawa se classe parmi les meilleurs dans sa catégorie, ce qui n'a rien d'étonnant puisque sa reconstruction a coûté près de 300 millions de dollars recueillis au moyen d'une surcharge sur le prix des vols empruntés par les voyageurs ainsi pressurés...

Sans doute pour faire oublier cette gabegie, l'aéroport d'Ottawa a décidé de se cacher derrière les silhouettes imposantes de deux inuksuit qui tentent de rattacher l'aérogare aux traditions plus rustiques (et d'autant plus authentiques, par conséquent) des Inuit du Grand Nord... Enfin, si Vancouver a eu l'effronterie de choisir un inukshuk comme emblème de ses Jeux olympiques en 2010, on peut sans doute pardonner à Ottawa ce geste quelque peu trompeur puisque les chasseurs inuit n'ont jamais fréquentés les environs de la capitale...

En revanche, l'aérogare de Winnipeg rappelle le vieux temps des aérogares étroites et resserrées — et sans fioriture artistique. Il ne m'a pas fallu de temps pour en faire le tour, mais au moins on ne risque pas de se perdre. Et on ne perd pas de temps non plus à débarquer de l'avion pour se retrouver à pied d'œuvre.

Dans la journée, j'ai pu juger des trois aéroports, soit ceux d'Ottawa, Toronto (même si je n'ai pas quitté la zone de transit) et Winnipeg. Pour ce qui est du quotient de canadianité, Ottawa et Winnipeg avaient des comptoirs de Tim Hortons bien en vue... Un point pour eux. L'accès sans fil pour un ordinateur portable était payant à Toronto. Un point en moins.

En fin de compte, l'aéroport d'Ottawa a l'avantage d'être suffisamment compact pour que les déplacements ne soient pas pénibles, tandis que celui de Winnipeg pâtit d'un décor devenu un brin trop vétuste. Celui de Toronto est immense, ultra-moderne et flambant neuf, mais il a les défauts de ses qualités : il est immense, immense et immense... Mais tout l'argent investi dans ces nouveaux édifices rend-il le voyage plus facile? Ce n'est pas si sûr...

2006-06-23

Un rendez-vous incontournable

J'y revois régulièrement (pas tout à fait annuellement, car je n'ai pas toujours été en mesure d'être au rendez-vous) Noire, David Hartwell, Chip Delany (que j'avais invité à Boréal 11 en 1989), Jeff Hecht et quelques autres connaissances de longue date, sans parler des surprises. (L'an dernier, c'est Wildy Petoud que j'y avais croisé. Pascal J. Thomas avait aussi fait une

apparition une année.) Yves y a eu le plaisir de s'agenouiller devant John Crowley (la rumeur veut qu'il aurait déclaré, « I am not worthy », ou peut-être « You are God! »...) et de se faire inviter à un souper avec Gene Wolfe, qui lui avait dit tout le bien qu'il pensait du Book of Knights. Cette année, Yves défendra bien sûr son titre de champion du Kirk Poland Memorial Bad Prose Competition, remporté de haute lutte en 2005. (Dans la photo ci-contre, on le voit se mesurer à Glenn Grant et Craig Shaw Gardner. Au bord de l'image malheureusement très floue, on distingue aussi l'animateur, Eric Van.) L'événement a bien entendu inspirer le Concours de maltraitement de texte qui avait bien diverti les participants au congrès Boréal, dans le temps.

apparition une année.) Yves y a eu le plaisir de s'agenouiller devant John Crowley (la rumeur veut qu'il aurait déclaré, « I am not worthy », ou peut-être « You are God! »...) et de se faire inviter à un souper avec Gene Wolfe, qui lui avait dit tout le bien qu'il pensait du Book of Knights. Cette année, Yves défendra bien sûr son titre de champion du Kirk Poland Memorial Bad Prose Competition, remporté de haute lutte en 2005. (Dans la photo ci-contre, on le voit se mesurer à Glenn Grant et Craig Shaw Gardner. Au bord de l'image malheureusement très floue, on distingue aussi l'animateur, Eric Van.) L'événement a bien entendu inspirer le Concours de maltraitement de texte qui avait bien diverti les participants au congrès Boréal, dans le temps.Mais les invités d'honneur de Readercon ne sont pas non plus à dédaigner : China Miéville et James Morrow pour les vivants; Jorge Luis Borges pour les morts. On a vu pire. Je me suis d'ailleurs remis à lire The Scar de Miéville, que j'avais commencé il y a longtemps mais dont les circonstances m'avaient empêché de poursuivre la lecture.

Cette année, je parlerai à Readercon de l'origine des petits hommes verts (Solaris publiera un de ces jours un article de ma plume sur le sujet) et aussi des traductions de Borges, ainsi que de la traduction en général. Tout cela s'annonce des plus intéressants... Be there or be square!

Libellés : Congrès, Science-fiction

2006-06-21

Ces mensonges qui sont au menu

Au ciné, je n'ai jamais ôté mon manteau

Elle souriait, l'air résolu, dans l'auto

Moi, je redoutais une triste fin ce soir

Dans un café, nous nous sommes payés à boire

Je lui ai dit, gêné : c'est un beau paletot

Elle s'est dit, piquée : il me mène en bateau

J'ignore ce que j'ai voulu lui faire croire

Oh, j'avais compris ce qu'elle voulait de moi

espérant un élan, espérant un tendre émoi

comme si la vérité était au menu

Mais l'heure des aveux varie selon les cœurs

l'amour ne se force pas, le moment venu,

quoique le cœur indécis passe pour moqueur...

2006-06-20

La réalité est de retour

Le 6 juin 2006 aura peut-être été une date importante pour autre chose que son lien numérologique avec la Bête de l'Apocalypse. Car il est sorti des brumes solipsistes de l'administration Bush, connu pour son dédain de la réalité, un témoignage de ce que vivent les Irakiens au cœur de la tourmente, à Bagdad même.

Le 6 juin, c'est la date de l'en-tête d'un mémo (.PDF) envoyé à Washington par l'ambassade des États-Unis et dont The Independent livre l'essentiel. (La comparaison des deux montre qu'il ne manque que quelques détails à la version abrégée du journal britannique.) Un passage retient déjà l'attention de la blogosphère; le texte rapporte l'état d'esprit des employés irakiens de l'ambassade et note que la plupart ne divulguent à personne, pas même à leur famille, qu'ils sont au service des occupants. Le mémo note aussi : « We have begun shredding documents that show local staff surnames. In March, a few members approached us to ask what provisions would we make for them if we evacuate. »

Même si cela ne reflète qu'une inquiétude passagère, il est clair que l'on pense déjà à l'après. Après le départ des coalisés de Bush... Mais ce départ se fera-t-il? Une guerre commencée dans un brouillard tissé de mensonges, de prétextes et d'incertitudes quant à ses véritables motifs se prolonge de la même manière. L'incertitude règne quant aux intentions des États-Unis. Le projet étatsunien ne serait-il pas de partir pour mieux rester, en cantonnant les troupes dans une poignée de grandes bases afin de garder le contrôle de la situation, du gouvernement irakien... et du pétrole? D'aucuns le disent, mais ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas.

D'où l'intérêt de fuites comme celle de ce mémo, s'il est bien authentique...

Libellés : États-Unis, Guerre, Irak, Politique

2006-06-18

Silences québécois

Ainsi, le Journal de Montréal a fait sa une hier avec une manchette sur la loi 101 bafouée au centre-ville de Montréal. Affichage en anglais, service en anglais...

Ce n'est pas faux; j'ai croisé assez d'étudiants unilingues anglais de McGill ou Concordia qui faisaient la plonge dans l'orbite de ces universités du centre-ville. Mais il est difficile de prendre au sérieux les hauts cris d'une vierge effarouchée quand on a l'habitude de la voir au balcon d'une maison close.

Sans parler de l'importance de l'affichage en anglais au centre-ville de Montréal pour les touristes anglophones, la réalité demeure que les francophones abandonnent depuis longtemps l'île de Montréal pour peupler Laval, la Montérégie, Lanaudière et Vaudreuil-Dorion. On ne peut quand même pas s'attendre à ce que le centre-ville de Montréal affiche et fonctionne en français quand tant de francophones ne fréquentent les quartiers centraux que huit heures par jour, cinq jours par semaine, avant de retrouver leurs chères banlieues.

Les Québécois francophones qui se targuent parfois de leur train de vie plus écologique qu'ailleurs au pays devraient en fait remercier les Montréalais, ces chiens galeux trop anglophones, trop pauvres, trop étrangers... Leur contribution au bilan écologique du Québec pèse certainement beaucoup plus que leur poids démographique. Ce sont eux qui prennent l'autobus, le métro, le vélo, voire leurs deux jambes, pour se déplacer en ville. Ce sont eux qui se partagent des duplex et des triplex, des immeubles et des maisons en rangée qui maximisent la densité de la population. (Et on parlera une autre fois de la sous-représentation des minorités parmi les employés de la STM, à l'instar de la fonction publique de l'État québécois, nettement plus « de souche » que l'ensemble de la population québécoise, et que la population montréalaise en particulier.)

Les lotissements pavillonnaires de la couronne montréalaise n'ont pas besoin de la loi 101 — et on ne verra sans doute pas de sitôt une manchette du Journal de Montréal clamant que le protocole de Kyoto est bafoué dans son principe même par les banlieusards de la grande région de Montréal.

Ce ne sont pas les quelques trains de banlieue qui changent grand-chose au fait que ces banlieues font de leurs habitants des parasites de leurs voitures, de simples extensions limacières, molles et bouffies, de leurs coquilles d'escargot de chez Mazda, Ford, Honda, GM, Toyoto ou Nissan. Le boulevard Taschereau de Longueuil est l'emblème de cette humanité soumise à ses béquilles automobiles, aux mini-fourgonnettes et aux véhicules utilitaires sport. Quand je me retrouve dans les centres commerciaux de ces banlieues, j'observe enfin cette population obèse dont me parlent les sondages mais que je ne vois presque jamais dans les rues et les métros de Montréal. Une démonstration en soi du caractère obésogène du sprawl à l'américaine et de la sainte trinité de l'automobile, du télévisuel et du virtuel.

Si quelques Québécois s'en préoccupent, ils commenceront par critiquer l'Alberta pour ses émissions de gaz carbonique... en faisant mine d'ignorer que l'Alberta produit le pétrole que les foyers québécois brûlent pour se déplacer ou se chauffer! (Si ce n'est pas strictement exact, le pétrole albertain n'aboutissant pas nécessairement au Québec, il reste que les consommateurs sont toujours mal placés pour critiquer les producteurs qui les alimentent.) Cela fait inévitablement penser aux États-Unis qui reprochent aux pays producteurs d'opium ou de coca la consommation d'héroïne ou de cocaïne par leurs propres citoyens.

Mais le Québec a-t-il voté pour un parti susceptible de changer les choses au niveau national? Eh bien, de toutes les provinces, le Québec est celle qui a donné le moins de voix au NPD en 2006. Quant au Parti Vert, il a obtenu plus de votes en Colombie-Britannique, en Ontario et... même en Alberta.

Le même manque de réalisme est partout dans les discussions du financement gouvernemental des films québécois ces jours-ci — ou plutôt du non-financement des films par Téléfilm Canada. L'intelligentsia québécoise n'admettra jamais ce qui crève pourtant les yeux de tous et qui serait une évidence pour un enfant de cinq ans : les choix politiques ont des conséquences (non, toutes les options politiques ne se valent pas et, non, ils ne sont pas tous pourris). Or, les choix politiques du Québec lors des dernières élections fédérales sont directement responsables de la conjoncture de plus en plus sombre en matière de financement de la culture. Il suffisait de lire le programme des Conservateurs pour s'y attendre.

Mais il est trop tard pour regretter Sheila Copps ou Liza Frulla, dont il était si facile de se moquer.

En plus de voter pour les bloquistes, éternels eunuques du sérail parlementaire, le Québec a donné aux Conservateurs une marge de manoeuvre cruciale et a refusé de fournir le moindre appui aux Néo-Démocrates.

Certes, il est clair qu'en matière de culture, les Libéraux ne font bonne figure que s'ils sont comparés aux Conservateurs. Les coupures et les réductions commencées sous le règne de Brian Mulroney ont continué du temps de Jean Chrétien et de Paul Martin. Le seul parti susceptible de soutenir la culture à un niveau qui représenterait, pourtant, rien de plus qu'un retour au passé, c'est le Nouveau Parti démocrate. Non que la culture soit une priorité pour le NPD : elle ne l'est pour personne, mais le NPD reste le parti le plus ouvert au soutien de la culture. Mais les Québécois ne votent pas pour les Néo-Démocrates et rares sont les membres de l'intelligentsia à se commettre avec ce parti. Une contradiction qu'il vaut mieux passer sous silence lorsque sortent les pleureuses...

2006-06-17

Les voix de Laurent

Les plus récentes publications de Laurent comprennent le roman pour jeunes Le maître des bourrasques, commenté ici par Sonia Sarfati et visible sous forme mangeable ici, et une nouvelle de space-op, « Un homme seul, avant la Conjonction », dans Science-Fiction 2006. Il travaille en ce moment sur un autre roman pour les jeunes, au titre encore indéterminé, et sur la traduction d'une nouvelle parue en anglais en 2001, dans une revue éphémère, LC-39.

Libellés : Livres, Salon du livre

2006-06-16

La SF à l'écran... en 1972

Mais non, c'est tout le contraire. Certes, du point de la vue de la science-fiction, les mérites de tous ces films sont minces, mais Der schweigende Stern (1960) et Im Staub der Sterne (1976) avaient leur intérêt propre. La parabole politique était clairement marquée dans les deux cas, pour le meilleur et pour le pire. De plus, Im Staub der Sterne jouait à fond la carte du space-opéra exotique à grand déploiement — dans la mesure de ses moyens — et le résultat retenait l'attention, à tout le moins par son audacieuse bizarrerie.

En revanche, Eolomea est un peu assis entre deux chaises. Les personnages (leur passé, leurs rêves, leurs goûts et dégoûts) prennent un peu plus d'importance que dans les films hollywoodiens, au détriment de l'action, mais l'intrigue reste axée sur le dévoilement progressif d'un complot. On peut y discerner (avec une loupe puissante) une critique d'un système dominé par une génération vieillissante et trop prudente, ce qui voulait peut-être refléter l'humeur de la génération post-soixante-huitarde en Allemagne communiste, mais le tout finit par se diluer dans les bons sentiments.

Contrairement au résumé standard du film, d'ailleurs, je n'ai pas vu passer de message énigmatique proposant le terme mystérieux d'« eolomea », du moins pas avant que les disparitions d'astronefs soient devenues un véritable souci pour les responsables terriens de l'exploration spatiale. La scientifique Maria Scholl (jouée par l'éblouissante Cox Habbema, actrice d'origine néerlandaise) fait enquête pour essayer de trouver une explication à ces disparitions et elle s'intéresse donc au vieux professeur Oli Tal (joué par un acteur allemand, Rolf Hoppe).

Le professeur Tal avait proposé autrefois l'envoi d'une expédition dans la direction d'une planète hypothétique, Eolomea. (Des observations d'un flash lumineux récurrent dans la constellation du Cygne avaient fait croire à des tentatives de communication par une autre civilisation au moyen d'un laser gigantesque, ce qui reste une hypothèse valable pour les investigateurs de la Planetary Society.)

Pendant ce temps, Daniel Lagny, séduisant cosmonaute à la voix d'or (joué par l'acteur bulgare Iwan Andonow), s'ennuie ferme dans une base spatiale éloignée. Un retour en arrière nous apprend qu'il est l'amoureux de Maria Scholl, qu'il a rencontrée lors d'un voyage aux îles Galapagos.

Ces trois personnages vont se retrouver à bord de la station spatiale Margot, désertée, au moment où partent les astronefs détournés par des scientifiques désireux de tenter l'aventure d'un voyage interstellaire. (En passant, le cadre astronomique du film est des plus vagues; on pressent que l'humanité n'a exploré et occupé qu'une partie du système solaire, car il existe une base Bradburyville sur Mars et Gagarino sur Vénus, mais c'est loin d'être clair.) C'est ce départ pour l'inconnu qui est le ressort du film, mais il n'est pas particulièrement bouleversant, malgré les accords d'une musique symphonique qui sont plaqués sur les décollages en chaîne...

D'ailleurs, si la musique de Günther Fischer n'est pas aussi psychédélique que celle du film Im Staub der Sterne, elle soutient les décors futuristes et les essais d'effets spéciaux à la 2001. Le réalisateur, Herrmann Zschoche (né en 1934), adopte une approche relativement minimaliste. Doit-on lui reprocher toutes les faiblesses du film? Si les sous-titres reflètent fidèlement la tonalité des dialogues (mais ils sont peut-être un peu édulcorés; j'ai remarqué un « Scheissekopf » devenu « blockhead » dans le sous-titre), Zschoche n'était pas aidé par le scénario d'Angel Wagenstein et Willi Brückner. La même année, évidemment, Tarkovski avait pu s'inspirer du Solaris de Lem pour le film éponyme...

Bref, Eolomea est un film de son époque, mais qui est très loin de la transcender. Les effets spéciaux à base de maquettes (suspendues et filmées à l'envers dans le cas des astronefs) et de surimpressions de phénomènes fluidiques n'impressionneront aucun amateur moderne. Un robot plutôt ridicule permet d'intercaler un épisode comique car la professeure Scholl lui pose un dilemme asimovien; le commentaire de Lagny sur l'idiotie de demander à un robot de résoudre un conflit entre le devoir et l'éthique que les humains n'arrivent pas à trancher est assez percutant (et vlan pour Asimov!). Les robots étaient déjà devenus des faire-valoir mécaniques qui constituaient presque un élément obligé des films de sf de l'époque... (Il était temps que Lucas vienne pousser le cliché dans ses derniers retranchements pour créer R2D2 et C3PO!)

S'il y a quelques bonnes scènes, en particulier entre Habbema et Hoppe, l'ensemble du film tombe facilement dans l'oubli.

Libellés : Films, Science-fiction

Sans thème

avant le vendredi, la chute dans la fosse

qui se creuse à minuit pour l'homme qui endosse

le fardeau qu'aujourd'hui il a enfin rendu

Quand ses forces l'ont fui, quand il attend son dû,

le forçat se nourrit en épiçant sa sauce,

heureux d'avoir fini le chemin qui se hausse

jusqu'au bout des replis des mois qu'il a vendus

Si le temps se déplie, laissant souffler les doutes

mais l'espérance aussi, il ne sait quelle route

prendre le vendredi pour qu'un premier répit,

entre deux parts de nuit, n'ait pas le goût de sel

du rêve inabouti, lourde sauce épaissie

de regrets qu'on fourbit, de possibles qu'on scelle

Libellés : Poème

2006-06-14

La biodiversité à Ottawa

À Ottawa, hier, un ours noir s'est aventuré dans un quartier pas si éloigné du centre de la capitale du pays et il a réussi à échapper aux policiers qui essayaient de le tranquilliser et de l'évacuer loin des citadins. Selon les spécialistes, il s'agit sans doute d'un émigrant québécois qui a traversé la rivière des Outaouais à la nage. Même les ours quittent le Québec! Enfin, pas tous.

Si celui-là est venu du nord, l'autre animal sauvage que j'ai aperçu hier arrivait sans doute du sud. En me rendant à la nouvelle bibliothèque en banlieue où travaille ma cousine, j'ai vu un animal traverser la route à la course. Je n'en suis pas absolument certain, mais je crois qu'il s'agissait d'un coyote. Ça change des marmottes qu'on repère ces jours-ci au bord des routes!

Évidemment, rien ne bat ce souvenir que je garde d'une incursion par un cervidé égaré qui avait abouti, il y a une vingtaine d'années, dans le stationnement de l'Hôtel Lord Elgin, à deux pas du Parlement... Ce n'est pas l'animal, c'est le parcours que j'imagine — la pauvre bête a dû se retrouver par accident en pleine ville sans savoir comment en sortir, avant de se précipiter dans l'entrée d'un stationnement souterrain aux ombres accueillantes...

En fait, les visites d'ours à Ottawa ne sont pas exceptionnelles. Même si je ne fréquente qu'Ottawa par intermittence, on entend parler régulièrement d'ours trop curieux qu'il faut déporter manu militari. Dans la grande région d'Ottawa-Gatineau, on compte plusieurs dizaines de signalements d'ours chaque année. Les signalements sont-ils à la hausse? Certains l'attribuent aux changements climatiques, d'autres à la fin de la chasse à l'ours du printemps. Une histoire à suivre...

Libellés : Environnement, Ottawa

Bout de course

Après la session d'hiver, j'ai enchaîné une autre charge de cours obtenue un peu à l'improviste, de sorte qu'à ma fin des classes en avril succède une fin des classes en juin. Il reste encore l'examen final, mais je vois le bout.

Je me demande toujours combien de mes étudiants lisent ce blogue ou découvrent que je suis aussi un auteur de science-fiction. Il leur suffit d'avoir la curiosité de mettre mon nom dans un moteur de recherche — et de me poser la question s'ils n'arrivent pas à croire que leur prof est aussi l'écrivain dont il est question sur la Toile! L'un d'eux est venu me voir après la classe et j'ai fini par lui parler de la Singularité...

Le lien du jour : j'ai ajouté ce lien au site du cours parce que je crois que le « fluoroscope » utilisé pour l'essayage de chaussures pendant plusieurs décennies illustre à merveille l'évolution des jugements que l'on peut porter sur la validité d'une technologie. Et puis, c'est extrêment curieux qu'on n'entende jamais parler d'une technologie qui servait tous les jours... S'agit-il de quelque chose d'un peu honteux pour la génération du baby-boom et pour la génération de leurs parents?

Libellés : Université, Vie

2006-06-12

Dans le tourbillon de Wilson

Malgré les tentatives de Robert Charles Wilson de justifier le titre de son roman Spin, qui désigne une membrane temporelle placée autour de la Terre par des puissances supérieures à l'aube du vingt-et-unième siècle, on n'y croit pas. Les rapports qu'il essaie d'établir entre le nom qu'on donne à cette membrane qui a fait disparaître les étoiles du ciel et les conséquences sur un monde désorienté sont beaucoup trop artificiels. La Terre n'est pas plongée dans un tourbillon révolutionnaire par cette intervention énigmatique; au contraire, c'est le monde à l'extérieur de la membrane qui se met à tourner tellement plus vite que des millions d'années s'écoulent dans le système solaire tandis que les mois se succèdent sur Terre.

Si Wilson avait imaginé un hétérocosme où la Terre aurait été prise au piège d'un tourbillon cartésien, le titre aurait eu quelque fondement, mais ce n'est pas le cas. (Je n'emploie pas ici hétérocosme dans le sens général de Linda Hutcheon, mais dans le sens plus spécifique d'un cosmos délibérément différencié du nôtre, tout comme une uchronie renvoie à une Histoire délibérément différenciée de celle que nous connaissons.) J'ai vraiment l'impression que le titre avait été trouvé avant l'écriture du roman, ou après-coup pour des raisons de mise en marché (une syllabe! un titre! ne manque que le point d'exclamation!).

Planche des Principia Philosophiae de Descartes (1644)

J'en ai déjà trop dit pour ne pas déflorer plusieurs des surprises du roman. En effet, Wilson nous tient en haleine et propose un roman de science-fiction extrêmement satisfaisant pour les fans de vieille date. (D'ailleurs, Spin a été mis en nomination pour un Prix Aurora.) Wilson s'était déjà essayé deux ou trois fois en nous offrant des grands mystères cosmiques dans Mysterium, Darwinia et quelques autres romans, mais il n'avait jamais réussi à tenir la distance. La révélation tombait à plat, les personnages n'étaient que partiellement sympatiques ou bien la conclusion se perdait dans les méandres de l'action, ou vice-versa.

Ce n'est pas le cas ici. Malgré quelques longueurs vers la fin de la première moitié, Wilson livre son roman le plus abouti depuis longtemps. Il distille les surprises et les rebondissements avec le brio d'un vétéran, sans nous faire attendre plus que nécessaire et en sachant même détourner notre attention jusqu'au moment souhaité. Bref, il ne rate pas une occasion de ferrer le lecteur.

L'action au présent se passe aux antipodes de l'Amérique du Nord. Le personnage principal, Tyler, endure des journées fiévreuses dans un hôtel anonyme de l'Indonésie tandis que sa compagne, Diane Lawton, cherche à se procurer les moyens de partir. Mais Tyler n'est pas malade, il devient plus qu'adulte grâce à un traitement martien qui lui inspire aussi une forme de graphomanie qui l'amène à se pencher sur son passé, dont il est séparé par quatre milliards d'années.

Un soir de son enfance, les étoiles ont disparu. Tyler a grandi dans l'entourage de la riche famille Lawton dont les enfants, Jason et Diane, deviendront des amis — et rien de plus, à son grand regret, dans le cas de Diane qu'il aime sans tout à fait se l'avouer.

Wilson combine plusieurs histoires. D'une part, il y a l'histoire des rapports entre Tyler, Jason et Diane, et leurs familles respectives. Comme toujours chez Wilson, les personnages sont particulièrement vivants et, comme dans toutes les familles qui se respectent, il y a des secrets qui finiront par sortir. Mais le roman s'attache aussi au mystère de la membrane temporelle et des intentions de ses constructions. Au fil des ans, des projets seront montés par l'humanité pour se donner une chance de les percer à jour — et d'échapper au sort qui l'attend, puisque le Soleil vieillit et gonfle à l'extérieur de la membrane....

Wilson réussit donc à combiner l'histoire d'un homme, de son enfance jusqu'à ses retrouvailles avec la femme qu'il a toujours aimée, et aussi celle de la planète. Il mise sur l'attrait intellectuel d'une énigme cosmique à résoudre en décrivant les hypothèses, les tentatives et les progrès graduels dans la compréhension de ce qui s'est passé. Si certains rebondissements semblent un peu mécaniques, il y a un nombre suffisant d'idées brillantes pour contenter tout amateur de sf classique. Et les scènes culminantes du roman nouent avec un synchronisme parfait qui n'a rien de trop visiblement forcé toutes les intrigues en cours.

Ma seule réserve concerne le futur dépeint par Wilson, qui est entièrement statique sur plusieurs plans (politique, technologique, etc.). Cette stabilité socio-politique lui permet de se concentrer sur les deux facettes principales de son histoire, mais cela mine un peu la vraisemblance de l'intrigue. Heureusement, le lecteur tourne si vite les pages pour savoir ce qui va se passer qu'il n'a pas vraiment le temps d'y réfléchir!

L'équilibre est délicat, mais Wilson réussit le tour de force de ne rien livrer trop tôt de ses meilleures révélations et d'offrir à un roman dominé par la peur de la fin du monde une conclusion qui opte pour l'optimisme à l'ancienne, et non pour le cynisme aigri des Houellebecq et Atwood.

Libellés : Livres, Science-fiction

2006-06-11

Un film émouvant?

Hier soir, le documentaire de Davis Guggenheim, An Inconvenient Truth, m'a surpris par ce qu'il avait d'émouvant. Pourtant, on ne s'y attend pas — et cela explique sans doute en partie l'intensité de ma réaction. Il s'agit après tout d'une présentation de choses que n'importe quel observateur avisé connaît déjà ou peut découvrir en obtenant des cartes et des données en-ligne. Seul sur scène, l'ex-vice-président des États-Unis, Al Gore, présente une combinaison de diapositives et d'animations (depuis longtemps numérisées, naturellement). Mais, qui l'eût cru, Gore rend même les diagrammes passionnants, parce qu'il est clairement passionné par le sujet.

J'évoque dans mon cours ce même sujet, mais je dois m'incliner devant un maître. Certes, il se permet quelques facilités (il n'entre pas dans les détails, il présente des animations comiques qui n'ajoutent rien de concret à l'argument), mais sa présentation est remarquablement minutée, humoristique quand il le faut et même poignante au besoin. (Je note cependant que Gore donne cette présentation depuis plus de seize ans et qu'il estime lui-même l'avoir faite près d'un millier de fois.)

Le film n'est pas sans défaut. À deux ou trois reprises, l'argumentation est simplifiée. Par exemple, Gore discute de l'effet sur le Gulf Stream du déversement du grand lac post-glaciaire de l'Amérique du Nord dans l'Atlantique. Conséquence, il y a plusieurs millénaires? Un refroidissement rapide de l'Europe alors que le reste du monde se réchauffait. Gore fait allusion à l'effet que pourrait avoir la fonte de l'inlandsis du Groenland sur le même Gulf Stream dans un futur proche, mais le film ne donne pas suite. Je suppose que Guggenheim ne voulait pas compliquer l'argumentaire en expliquant que le réchauffement inexorable du globe pourrait causer un refroidissement « temporaire » de l'Europe et d'une partie de l'Amérique du Nord. (Il y a aussi une très curieuse addition du nombre de victimes de la canicule en Europe en 2003.)

Les intermèdes durant lesquels Guggenheim s'attache à nous présenter l'homme lui-même ne sont pas à la hauteur du reste du film. Leur faiblesse vient sans doute du fait qu'ils tentent de fournir une justification émotive au choix de Gore de se consacrer à la vulgarisation du réchauffement global. Pourtant, comme le titre du film l'indique, c'est la passion de la vérité qui anime Gore et les tentatives mélodramatiques d'expliquer son engagement ratent la cible. Quelque part, il s'agit d'un engagement intellectuel et l'industrie du divertissement semble fondamentalement incapable de comprendre la force de cette passion de la meilleure vérité qui soit.

De plus, ce ne sont pas tous les points tournants de la vie d'Al Gore qui ont la même importance. Néanmoins, je crois qu'ils aident le film à nous émouvoir parce qu'ils font de Gore un archétype antique, celui de Cassandre.

Le film tire sa force de la trajectoire personnelle de Gore parce qu'il a été en prise directe sur les débuts de l'observation de l'effet de serre anthropogénique et qu'il a essayé très tôt — il y a pratiquement trente ans — de conscientiser les politiciens des États-Unis. Il n'a pas été entendu et la bifurcation de 2000, qui a fait de George W. Bush le président et de Gore un perdant, donne une tonalité véritablement tragique au récit des dernières années marquées par la fonte des glaciers, les canicules, les inondations, les ouragans, etc. Le contraste entre le réchauffement global en constante augmentation et la mauvaise foi des négationnistes est triste à pleurer.

J'ignore si j'enseignerai à l'Université d'Ottawa cet automne, mais je songe déjà à présenter le film en classe si j'en ai l'occasion.

En revanche, je me demande si la diffusion du film ne risque pas de ruiner la carrière de Gore comme conférencier écologiste. Dans 99% des cas, ce sera plus efficace et cela coûtera moins cher de louer le DVD que de faire venir Gore lui-même, même si la présentation de Gore en personne comporte des éléments qui n'apparaissent pas dans le film. À l'en croire, Gore ne réclame aucun cachet pour sa présentation — mais je me demande s'il paie aussi ses frais de voyage et de séjour (hôtel, etc.). S'il a accepté de collaborer à la production du film, c'est peut-être parce qu'il a une autre carrière en vue qui l'occupera quand il sera au chômage technique. Président des États-Unis en 2008? On verra...

Libellés : Effet de serre, Environnement, Films

2006-06-10

Le chômage au plus bas depuis 1974

Statistique Canada invite aussi les observateurs à faire preuve de prudence : les chiffres d'avant 1976 ne sont pas directement comparables. Les nouvelles procédures adoptées en 1976 tendaient à révéler un chômage plus élevé qu'avant 1976; autrement dit, les chiffres d'avant 1976, même ajustés après-coup, sous-estimeraient (légèrement) le chômage relativement aux statistiques d'après 1976. Par conséquent, le chiffre du chômage en mai pourrait représenter une performance d'autant plus historique. Faudrait-il remonter aux années d'avant le choc pétrolier et inflationniste de 1973 pour en retrouver l'équivalent? Ce ne serait pas dénué d'ironie puisque c'est maintenant le boom pétrolier en Alberta qui stimule l'économie canadienne...

Libellés : Canada, Économie, Statistiques

2006-06-09

L'art comme jeu des possibles

Il serait sans doute possible d'expliquer ce succès par des causes bêtement matérielles. En premier lieu, il y aurait l'exploitation dans un environnement propice de la force des animaux et des forces naturelles (eaux vives, vents) depuis la chute de l'Empire romain, qui faisait déjà des Médiévaux des paysans moins abrutis de travail que les cultivateurs chinois ou les fellahs de l'Orient. Le climat tempéré et humide de l'Europe favorisait ce développement, et les seules autres régions comparables du monde se trouvaient soit dans l'hémisphère austral soit dans les Amériques, bref, dans des régions où les acquis de l'Ancien Monde n'étaient pas arrivés. En second lieu, il y aurait eu la découverte du Nouveau Monde par les Européens, ce qui leur donnait tout à la fois la clé de la domination maritime du monde, l'accès à de nouvelles ressources naturelles et de nouveaux territoires qui leur permettraient de faire fi du monde musulman autrefois si bien installé au carrefour des grandes voies de communication de l'Ancien Monde.

Mais cet argument matérialiste qui se rattache aux thèses de Jared Diamond n'est pas assez excitant pour tout le monde. On a donc proposé de faire de la science la clé des succès occidentaux, ce qui oblige les tenants de cette théorie à expliquer pourquoi l'Occident catholique a pu prendre le relais du monde arabe en renouvelant presque complètement les acquis scientifiques de l'Antiquité et des Arabes en deux siècles à peine, de 1543 (Copernic) à 1759 (Linné). Faut-il en chercher la raison dans des traits spécifiques du christianisme occidental?

On a aussi proposé de faire de la technique la clé des succès occidentaux, et on ne peut douter de son importance immédiate. Encore une fois, il faut expliquer pourquoi les techniques occidentales ont surclassé, entre 1600 et 1800, tout ce qui se faisait ailleurs sur la planète, y compris en Chine, à la pointe du développement technique depuis près d'un millénaire. (Encore qu'il ait fallu cinquante autres années environ à l'Occident pour dépasser définitivement les ressources mécaniques de l'Antiquité.) Les uns invoquent justement l'influence des nouvelles sciences. Les autres font appel à cet héritage judéo-chrétien qui fait des humains les maîtres du monde naturel et les encourage à l'asservir.

Mais le retard du monde musulman pourrait-il s'expliquer en partie par sa proscription de l'art figuratif?

Je m'explique. Dans le monde chrétien, l'art émerge pour l'essentiel d'une industrie à destination religieuse. La redécouverte de la perspective et le développement de nouvelles méthodes mimétiques (l'usage du pantographe, de la camera oscura, de miroirs plans ou non, du quadrillage de Dürer) ont multiplié les possibilités de la représentation du réel. Et la maîtrise de ces méthodes a bien entendu permis de passer à l'étape suivante : la création apparemment criante de vérité (en trompe-l'œil ou non) de lieux entièrement imaginaires. Au XVIIIe s., Piranèse dessine des villes imaginaires — voir ce compte-rendu (.PDF) de l'« Oniropolis » dans l'Histoire — tandis que des architectes comme Boullée et Ledoux dessinent des édifices parfois utopiques et que les élèves ingénieurs de l'École du Corps des ponts et des chaussées apprennent à dessiner des plans et levés de ports et de ponts également idéaux.

Le dessin technique va aussi profiter des acquis artistiques de la Renaissance. Outre les croquis avant-gardistes des célèbres carnets de Léonard, une série de théâtres de machines vont, après 1578, illustrer des machines et des inventions dans des ouvrages imprimés. L'épuration progressive de ces illustrations mènera à terme aux dessins techniques du XVIIIe s. Mais ces élaborations ultérieures ne sont que les ramifications du jeu premier que permet l'art, celui de l'exploration de possibles.

Johan Huizinga a écrit sur l'importance du jeu dans l'évolution de la civilisation occidentale. Il tend à faire du jeu un principe, un peu comme Frédéric Schiller qui, en 1795, faisait du jeu (der Spieltrieb) une pulsion primaire, un instinct et un impératif nécessaire à la créativité humaine. Entre l'application aveugle des règles et le sensualisme brut, Schiller distinguait un espace de liberté, l'arène du jeu capable de vivifier l'existence individuelle et de faire de la beauté quelque chose de réel. Sans le goût du jeu et de l'expérimentation favorisé par un minimum de liberté artistique, une société est-elle condamnée à la polarisation entre le respect fanatique du dogme et l'enfoncement dans la sensualité, derrière des portes closes ou non?

L'Occident est-elle la civilisation du jeu?

Libellés : Arts, Histoire, Réflexion, Théorie

2006-06-08

Martèlement médiatique

Quand les médias torontois déchirent leur chemise en découvrant qu'il peut y avoir des terroristes parmi nous, il faut sans doute comprendre — s'ils ne sont pas tout simplement de mauvaise foi — qu'ils sont avant tout surpris qu'il puisse y avoir des terroristes à Toronto.

Le narcissisme torontois qui fait grincer des dents de Victoria à Halifax s'exhibe donc dans toute sa splendeur. Si quelque chose est nouveau et sans précédent à Toronto, il l'est forcément aussi dans tout le Canada...

Ou est-ce l'ignorance de l'histoire? Depuis la rébellion de 1837, lorsque des révoltés avaient bel et bien tenté de prendre le pouvoir par les armes, il est exact que Toronto a été largement épargnée par les violences politiques. Hormis une échauffourée entre immigrants juifs et sympathisants nazis dans le parc de Christie Pits en août 1933, en pleine Dépression, Toronto n'a connu à ce que j'en sais que des incidents mineurs et des manifestations un peu agitées depuis plus d'un siècle. Le choc est donc grand, même s'il ne s'agit que d'accusations (qui restent à prouver) de complot. En revanche, le reste du pays a une histoire quand même marquée par un certain nombre de conflits et d'actes violents. Les militants amérindiens et les felquistes québécois ne sont que les exemples les plus récents et les plus connus.

À Ottawa, nous sommes quelques-uns à nous souvenir du terrorisme arménien qui avait fait deux morts (un diplomate turc et un gardien de sécurité canadien) et plusieurs blessés entre 1982 et 1985, sans parler des menaces d'attentat et des bombes posées par la cellule canadienne « Azad Hay » de l'ASALA — l'Armée arménienne secrète pour la libération de l'Arménie. (Deux des preneurs d'otages lors de l'assaut de l'ambassade turque en 1985 étaient des citoyens canadiens...)

Au plus fort de la crise, la GRC avait affecté des agents à la protection de tous les diplomates turcs en poste à Otttawa. L'un d'eux vivait dans le même immeuble à logements que ma famille, au même étage, et je me souviens clairement de l'agent assis à un pupitre devant la porte de l'appartement du diplomate turc, au bout du couloir. Il fallait passer devant lui pour aller prendre l'ascenseur et partir à l'école. Et je ne m'empêchais surtout pas de couler un regard fasciné dans la direction de son arme de service... La situation avait de quoi susciter un petit frisson délicieux, surtout qu'au fond, je ne croyais sans doute pas qu'il arriverait quoi que ce soit...

La cible était trop évidente pour que des terroristes ne cherchent pas un autre point faible. Je me trompais, sans doute, car les terroristes arméniens s'étaient montrés particulièrement audacieux. Mais cette règle semble avoir une validité générale dans le cas du terrorisme; depuis le renforcement des mesures de sécurité dans le domaine de l'aviation, les terroristes islamistes n'ont pas souvent essayé d'infiltrer quelqu'un ou quelque chose à bord d'un avion — hors de la Russie, bien sûr.

Au Canada, le parallèle le plus évident remonte au XIXe siècle. Si les conspirateurs islamistes de Toronto sont des Canadiens qui voulaient s'en prendre au Canada en raison du soutien qu'il apporte à la puissance impériale des États-Unis, les Fenians qui ont mené des incursions transfrontalières entre 1866 et 1871 étaient des Étatsuniens qui s'en prenaient au Canada en raison de son alliance avec la puissance impériale de l'Angleterre. (Tout comme le présumé terroriste Steven Vikash Chand a été un réserviste de l'armée canadienne, les Fenians comptaient de nombreux vétérans des armées engagées dans la Guerre de Sécession.) Dans les deux cas, le Canada paie pour ses alliances. Évidemment, les États-Unis reprochent maintenant au Canada d'abriter des terroristes qui voudraient s'en prendre à eux — même si, pour l'instant, les islamistes actuels n'ont pas encore réussi à égaler les exploits des Fenians basés aux États-Unis il y a un siècle et demi...

Libellés : Canada, Histoire, Politique

2006-06-06

Un autre monde est préférable

Les nouvelles canadiennes se passionnent toujours pour le complot terroriste présumément démasqué dans la région torontoise. Mais on ne saura pas dans quelle mesure il faut prendre au sérieux les accusations avant la divulgation de la preuve. Pour l'instant, mieux vaut passer à autre chose. Le soixante-deuxième anniversaire du Jour J, alors? L'événement lui-même appartient de plus en plus à l'histoire du siècle passé. Pour mes étudiants, c'est sûrement de l'histoire ancienne. Comment pourrait-il en être autrement?

Il y a quelques semaines, il m'est arrivé ce que j'avais envisagé comme une possibilité sans y croire tout à fait : un de mes étudiants s'est souvenu d'avoir lu un de mes livres à l'école! Si mes romans de sf sont de l'histoire ancienne pour mes étudiants, que dire de la Seconde Guerre mondiale?

Mais la science-fiction peut prendre un coup de jeune de temps en temps. La notion de planètes errantes ou vagabondes n'est pas neuve en sf, mais on commence tout juste à observer des corps isolés susceptibles d'être assimilés à des planètes, dans la mesure où ils auraient une masse comparable à celle de Jupiter. Ils représentent sans doute la frange extrême du groupe des naines brunes. En même temps, toutefois, les astronomes découvrent des corps de la taille d'une naine brune qui font partie de systèmes planétaires et qui pourraient avoir été formés de la même façon que les planètes habituelles.

La question se pose donc, une fois de plus, de distinguer les planètes et les autres, d'opérer le partage qui s'impose entre un monde comme Jupiter et une naine brune. On propose donc d'élargir la catégorie des étoiles pour y joindre les naines brunes au sein de la nouvelle catégorie des fusors (fuseurs), les corps si massifs qu'ils sont capables ou ont été capables d'engendrer la fusion des atomes. Tous les autres corps seraient des planemos (planémos?), mais seulement s'ils se retrouvent en orbite autour d'un fusor.

Quant aux naines brunes, se pourrait-il qu'elles ne naissent pas comme les planètes ou les étoiles? Jiang, Laughlin et Lin ont proposé qu'elles pourraient se former dans les disques entourant les jeunes étoiles doubles. La fragmentation du disque d'accrétion les éjecterait, ou les garderait en orbite lointaine autour de l'astre binaire. Les corps les moins massifs formés ainsi pourraient ressembler à des planètes géantes, accompagnées ou non de satellites. Ce qui fournit à l'auteur de science-fiction de nouveaux décors potentiels...

Libellés : Astronomie, Science-fiction, Sciences

2006-06-05

La bonté qui rend Dieu nécessaire

Mais le phénomène de la bonté est plus traître encore pour le croyant.

J'ai toujours été frappé par la surestimation du mal qu'il y a dans le monde. Objectivement, les atteintes à la dignité humaine sont nombreuses, mais elles sont loin d'être la règle. Nous sommes des êtres fragiles, qu'il est facile de contraindre, de faire souffrir, de tuer. Rien de réel n'empêche l'homme d'être un loup pour l'homme, rien n'empêche les pires psychopathes, les tueurs en série sans conscience, de régner en maîtres — si ce n'est leur extrême rareté. Au jour le jour, nos vies reposent sur une multitude d'actes quotidiens de bonté, de collaborations tacites, de preuves répétées de confiance et de services rendus sans poser de questions, bref, de réciprocité si habituelle qu'on ne la remarque pas.

Dans le cas de figure minimum, nous sommes trop conscients de nos fragilités propres pour embêter les autres, et vice-versa. Il y a une part d'égoïsme dans cette forme de vie en société, mais aussi une forme de paresse. Sans doute est-ce inscrit dans nos gènes. Nous sommes des animaux grégaires et sociaux; nous n'avons jamais eu pour habitude de faire de nos semblables des proies. La coopération serait donc instinctive — ou consciente. Les prédateurs animaux découvrent parfois trop tard qu'ils dépendent de leurs proies. Tout comme un microbe trop virulent finit par s'éteindre parce qu'il a fauché trop complètement toutes les victimes potentielles en un trop court laps de temps, les prédateurs apprennent à se limiter s'ils ont quelque conception de leur intérêt bien compris.

Dans les autres cas de figure, une certaine compréhension instinctive de la théorie des jeux à plusieurs joueurs nous incite sans doute à coopérer tant et aussi longtemps que nous sommes payés de retour.

Il est bien entendu possible d'adopter également la réponse de Leibniz dans le cas du bien comme dans le cas du mal : la bonté est répandue parce que Dieu a voulu que le monde soit ainsi. Toutefois, la situation n'est pas symétrique. Rappelons que c'est la simple existence du mal qui embête. Mais la prépondérance du bien (ou, du moins, de l'absence du mal agissant) est à ce point écrasante qu'il est malaisé de supposer que chaque acte de bonté est le résultat d'un choix aussi conscient et délibéré que le choix du mal. Le libre-arbitre absolu en la matière n'est pas une explication suffisante, en ce qui me concerne.

Mais si la bonté est si fréquente parce qu'elle serait une sorte d'automatisme biologique ou un trait intrinsèque du monde, personne n'aurait de raison de se glorifier de sa propre vertu. Or, il est humain de se faire plaisir en faisant le bien. L'altruisme, en particulier sous la forme de la rétribution justifiée, stimulerait un sentiment de récompense assez intense au niveau du cerveau, selon Ernst Fehr et d'autres.

Mais qui choisirait de croire que la bonté est une drogue comme les autres? Ou une loi de la nature aussi inexorable que la force de la gravité?

Il est sûrement plus agréable de se dire que chaque acte de bonté de notre part est un acte volontaire qui reflète notre nature profonde et qui s'inscrit dans le cadre d'un conflit universel entre le bien et le mal, arbitré par une puissance supérieure qui n'attend que le moment propice de regrouper autour d'elle les êtres à son image bienveillante... Et comme la bonté est la règle, la majorité de toute communauté humaine peut se convaincre qu'elle accèdera au jardin de délices réservé aux bons. Mais il lui faut pour cela se convaincre aussi que la bonté est l'exception, sinon elle ne serait pas méritoire!