2006-12-31

Suite française (1)

Le livre a son histoire propre, que tout le monde connaît sans doute maintenant. Création d'une exilée russe devenue autrice de talent en France, mère de deux petites filles en 1939, le manuscrit échoue dans la valise des filles qui se retrouvent seules lorsque leurs parents sont arrêtés par les Allemands. Trimballé pendant des années et sauvegardé soigneusement, mais jamais ouvert de peur de ranimer des souvenirs douloureux, le manuscrit n'est mis au jour que pour une ultime transcription avant son versement à des archives.

Après avoir retranscrit moi-même le journal de guerre tenu par mon grand-père durant la Grande Guerre, j'imagine à peine l'émotion avec laquelle Denise Epstein a dû retranscrire un texte de la plume de sa propre mère, qu'Irène Nemirovsky était parvenue à finir avant d'être gazée à Auschwitz. Les textes autographes nous font entrer dans l'intimité de la personne disparue, que le texte soit banal ou non.

Le contexte est infiniment plus tragique dans le cas de l'œuvre de Nemirovsky, mais le texte est peut-être moins personnel, s'agissant d'une fiction. Voire ! La fiction n'est-elle pas l'expression la plus complète des sensibilités d'un écrivain ? Un journal ne peut consigner que les réactions aux événements réels, mais l'auteur est libre de les imaginer. En les imaginant, ne révèle-t-il pas beaucoup plus?

Pourtant, malgré les louanges accumulées, il ne faut pas s'attendre à un texte renversant d'originalité. Némirovsky est de son temps. La narration omnisciente s'attèle à la description de personnages dans une veine assez balzacienne. La plume de l'écrivaine est acérée et les rebondissements de l'action parfois cruels, mais le temps qui a passé oblige le lecteur d'aujourd'hui à croire sur parole aux portraits de Français en fuite que brosse le roman.

Famille de la grande bourgeoisie catholique, auteur prospère, collectionneur et esthète de l'île Saint-Louis... Parce que d'autres ouvrages nous ont présentés des personnages semblables, nous admettons la vraisemblance de ces personnages qui mènent une vie dorée, servis par des domestiques stylés. Ils sont choyés et accoutumés à des existences si réglées que les désordres de l'exode leur semblent tailler et ouvrir une blessure dans la chair même du réel. (Le désarroi de ces réfugiés forcés de quitter leurs demeures cossues rappelle un peu l'insatisfaction des évacués libanais de l'été dernier.) Pour les lecteurs qui ne fréquentaient pas les hautes sphères de la société parisienne il y a soixante-dix ans, c'est dur de croire à des personnages à ce point dorlotés, mais il le faut.

Les incidents parfois outrés de l'exode posent aussi la question de la crédibilité. Curieusement, alors que la première partie du livre, « Tempête en juin », est consacrée à l'exode, l'introduction signée par Myriam Anissimov ne dit absolument rien des faits et gestes d'Irène Némirovsky en juin 1940. En septembre 1939, Irène et son mari installent leurs enfants à Issy-l'Évêque; après les décrets d'octobre 1940, ils les rejoignent. Entre les deux, rien n'est précisé, mais il semble bien qu'il faille comprendre qu'Irène Némirovsky ait connu les routes de l'exode. Par conséquent, le matériau brut n'est pas uniquement tributaire de son imagination ou des renseignements qu'elle aurait pris. Elle aurait été aux premières loges...

Du coup, le récit est nettement moins sentimental que Pied Piper de Nevil Shute, écrit à la même époque sur le même sujet, mais sans la rage sublimée de Némirovsky (qui rappelle la tonalité de L'Étrange Défaite de Marc Bloch) et sans avoir connu personnellement l'exode, a priori. Encore que les coups de théâtre de la narration de Némirovsky cèdent parfois à une certaine facilité...

La prose du roman est limpide, coulant de source. Némirovsky est bel et bien de son temps. L'amour (physique) ne saurait être qu'une ellipse. Quand le jeune Hubert Péricand se fait initier par une demi-mondaine, le récit s'interrompt pour nous parler d'un chat de la famille Péricand qui s'évade et qui va courir la galipotte sur les toits, jusqu'à l'explosion de la poudrière qui peut se lire comme une allusion à l'orgasme final... C'est un procédé qui m'a rappelé une scène du manga/anime Fullmetal Alchemist, plus précisément je crois du film Conqueror of Shamballa. On y voyait deux personnes parler de l'attrait du danger en des termes assez abstraits tandis qu'au premier plan, le chien de la famille s'escrimait avec une écrevisse, malgré ses coups de pinces...

J'ai terminé « Tempête en juin » et je me demande encore si le roman est digne du Prix Renaudot. Mais c'est certainement une lecture émouvante. À quelques reprises, les personnages imaginent l'avenir après la guerre. Némirovsky, qui avait mon âge actuel quand elle est morte à Auschwitz, n'a jamais connu l'après-guerre. Du coup, certains passages semblent avoir été écrits avec une intention incantatoire. Mais nous savons que la magie du verbe n'a pas porté fruit, ce qui donne à ces phrases une qualité pathétique :

« Cela passera. L'occupation finira. Ce sera la paix, la paix bénie. La guerre et le désastre de 1940 ne seront plus qu'un souvenir, une page d'histoire, des noms de batailles et de traités que les écoliers ânonneront dans les lycées, mais moi, aussi longtemps que je vivrai, je me rappellerai ce bruit sourd et régulier des bottes martelant le plancher. »

Libellés : France, Guerre, Histoire, Livres

2006-12-30

Le racisme en vers

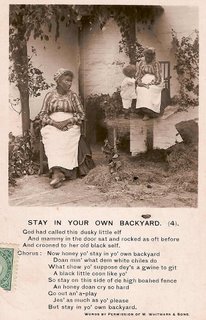

Et puis, la moquerie est en soi une déclaration de supériorité. Pour rire d'autrui, il faut être assuré de son pouvoir et de sa situation, voire de l'impossibilité pour l'autre de répondre. Ou on veut le faire croire, et la moquerie peut aussi marquer une frontière infranchissable... Au début du siècle dernier, tous les moyens sont bons pour renforcer le racisme ambiant et la ségrégation des races voulue aux États-Unis. Des lois (les « Jim Crow laws ») sont passées pour séparer les uns des autres et

proscrire les alliances matrimoniales qui brouilleraient (horreur !) les catégorisations faciles. Mais la culture dominante fait passer le message de plusieurs façons. À l'époque de la chanson populaire diffusée sous forme de feuilles volantes ou de fascicules regroupant quelques succès de l'heure dans les vaudevilles, ce sont aussi des chansons qui véhiculent la même volonté d'établir des barrières infranchissables. Une des façons les plus efficaces de faire passer le message, c'est d'affirmer que c'est pour le propre bien de la minorité noire. C'est ce qu'illustre une chanson de 1899, « Stay in Your Own Backyard », composée par Karl Kennett et mise en musique par Lyn Udall. Le sous-titre, « Pathetic Ballad & Refrain », indique bien le genre. Il s'agit d'une complainte qui invite le public blanc à s'apitoyer sur le sort de leurs concitoyens noirs victimes de discrimination...

proscrire les alliances matrimoniales qui brouilleraient (horreur !) les catégorisations faciles. Mais la culture dominante fait passer le message de plusieurs façons. À l'époque de la chanson populaire diffusée sous forme de feuilles volantes ou de fascicules regroupant quelques succès de l'heure dans les vaudevilles, ce sont aussi des chansons qui véhiculent la même volonté d'établir des barrières infranchissables. Une des façons les plus efficaces de faire passer le message, c'est d'affirmer que c'est pour le propre bien de la minorité noire. C'est ce qu'illustre une chanson de 1899, « Stay in Your Own Backyard », composée par Karl Kennett et mise en musique par Lyn Udall. Le sous-titre, « Pathetic Ballad & Refrain », indique bien le genre. Il s'agit d'une complainte qui invite le public blanc à s'apitoyer sur le sort de leurs concitoyens noirs victimes de discrimination...Sympathique, non? Mais il y a un mais. D'abord, il faut s'intéresser aux paroles. La première strophe reproduite sur la carte postale à gauche introduit deux

personnages, la « Mammy » stéréotypée assiste près de la porte de la cabane de l'ouvrier agricole noir du Sud et son enfant, le pickaninny (sans doute de l'espagnol pequeño, qui veut dire « petit »). Ces deux termes font partie d'un lexique raciste en usage à cette époque et qui fournissait un ensemble de types que le cinéma a repris ensuite, comme l'explique Donald Bogle dans son livre Toms, Coons, Mulattoes, Mammies, and Bucks. Tout de suite, le parolier décrit un « Curly headed pickaninny », car l'insistance sur les attributs physiques est inséparable de la construction du racisme de la ségrégation. Il faut qu'il y ait des différences essentielles entre les races pour que la ségrégation ait un sens et une justification. (La proscription du métissage et des alliances se base sur la même peur.) L'enfant noir pleure parce que les autres enfants blancs, à la peau si blanche et si belle, refusent de jouer avec lui. Le racisme au quotidien s'étale au grand jour, mais c'est la suite qui est intéressante. Au tournant du XXe siècle, l'opinion bien-pensante commençait à se scandaliser des excès du racisme, en particulier dans le Sud des États-Unis. Les lynchages de plus en plus nombreux excitaient l'indignation, mais la question, c'était de savoir quel remède préconiser.

personnages, la « Mammy » stéréotypée assiste près de la porte de la cabane de l'ouvrier agricole noir du Sud et son enfant, le pickaninny (sans doute de l'espagnol pequeño, qui veut dire « petit »). Ces deux termes font partie d'un lexique raciste en usage à cette époque et qui fournissait un ensemble de types que le cinéma a repris ensuite, comme l'explique Donald Bogle dans son livre Toms, Coons, Mulattoes, Mammies, and Bucks. Tout de suite, le parolier décrit un « Curly headed pickaninny », car l'insistance sur les attributs physiques est inséparable de la construction du racisme de la ségrégation. Il faut qu'il y ait des différences essentielles entre les races pour que la ségrégation ait un sens et une justification. (La proscription du métissage et des alliances se base sur la même peur.) L'enfant noir pleure parce que les autres enfants blancs, à la peau si blanche et si belle, refusent de jouer avec lui. Le racisme au quotidien s'étale au grand jour, mais c'est la suite qui est intéressante. Au tournant du XXe siècle, l'opinion bien-pensante commençait à se scandaliser des excès du racisme, en particulier dans le Sud des États-Unis. Les lynchages de plus en plus nombreux excitaient l'indignation, mais la question, c'était de savoir quel remède préconiser.La philosophie à l'origine de la ségrégation proposait un syllogisme tout à fait convaincant. Puisque les races sont différentes, tout le mal vient de ce qu'elles soient obligées de vivre dans

les mêmes lieux. Certes, il ne faudrait pas incriminer la discrimination subie par la minorité pour expliquer quoi que ce soit... Par conséquent, c'est pour le propre bien de la minorité qu'elle doit être obligée de vivre à part. Le refrain de la Mammy ne dit pas autre chose : reste dans notre cour, chéri, reste de ton côté de la clôture, ne t'occupe pas des enfants blancs... Et elle le dit dans un anglais dialectal qui reproduit de manière phonétique la façon de parler de certaines communautés noires. C'est une sorte de petit-nègre, mais c'était la mode à l'époque. Au Canada, le poète William Henry Drummond (1854-1907) s'était spécialisé dans la composition de poèmes qui prétendaient reproduire la manière de parler des habitants canadiens-français — du moins en anglais... L'intention n'était pas insultante, mais ce n'est plus acceptable aujourd'hui, puisque cela relève de l'appropriation de la voix (voice appropriation), ou plutôt de l'expropriation de la voix des autres à son propre profit... Autrement dit, Michel Tremblay peut faire parler joual à ses personnages, mais pas un auteur qui n'est pas de la même origine. De la même manière, un auteur blanc faisant parler un personnage noir d'une manière dialectale s'exposerait à la critique, alors qu'un auteur noir aux États-Unis a parfaitement le droit de revendiquer son emploi d'un dialecte propre (AAVE).

les mêmes lieux. Certes, il ne faudrait pas incriminer la discrimination subie par la minorité pour expliquer quoi que ce soit... Par conséquent, c'est pour le propre bien de la minorité qu'elle doit être obligée de vivre à part. Le refrain de la Mammy ne dit pas autre chose : reste dans notre cour, chéri, reste de ton côté de la clôture, ne t'occupe pas des enfants blancs... Et elle le dit dans un anglais dialectal qui reproduit de manière phonétique la façon de parler de certaines communautés noires. C'est une sorte de petit-nègre, mais c'était la mode à l'époque. Au Canada, le poète William Henry Drummond (1854-1907) s'était spécialisé dans la composition de poèmes qui prétendaient reproduire la manière de parler des habitants canadiens-français — du moins en anglais... L'intention n'était pas insultante, mais ce n'est plus acceptable aujourd'hui, puisque cela relève de l'appropriation de la voix (voice appropriation), ou plutôt de l'expropriation de la voix des autres à son propre profit... Autrement dit, Michel Tremblay peut faire parler joual à ses personnages, mais pas un auteur qui n'est pas de la même origine. De la même manière, un auteur blanc faisant parler un personnage noir d'une manière dialectale s'exposerait à la critique, alors qu'un auteur noir aux États-Unis a parfaitement le droit de revendiquer son emploi d'un dialecte propre (AAVE).Ainsi, l'emploi de termes aujourd'hui considérés comme injurieux (« black little coon ») par cette chanson nous semble révélateur du racisme de l'époque. Néanmoins, on peut lire

autrement cette chanson si son auteur n'est pas blanc. Or, même si je n'ai pas trouvé grand-chose sur Karl Kennett, ce que les spécialistes savent de cette époque — on lira par exemple cette introduction (.PDF) à un album de chansons stéréotypées de 1870 à 1900 — suggère qu'il pourrait bel et bien avoir été noir. C'est d'ailleurs un parolier noir, Ernest Hogan, qui avait composé la chanson « All Coons Look Alike to Me » et popularisé ce vocable associé de nos jours au racisme le plus révoltant. En 1988, un article de James H. Dormon dans American Quarterly avait souligné que le « coon song craze » du XIXe s. finissant devait aussi beaucoup à une chanson par un autre compositeur noir, Sam Lucas, « Coon's Salvation Army » (1884). Pourtant, ces chansons présentaient un stéréotype extrêmement négatif. Le coon était noir, paresseux, malhonnête, voleur, violent... (On n'est pas si éloigné du gangsta rap!) En signant ou chantant un tel texte, un artiste noir avait l'occasion de stigmatiser le racisme blanc. Il pouvait ne pas être d'accord avec la morale du texte, mais il avait au moins l'occasion d'exprimer sa douleur. Dans son texte sur l'album Don't Give the Name a Bad Place, Richard Sudhalter rappelle qu'en 1925, la chanteuse noire Eva Taylor avait endisqué une complainte très semblable : « Oh, they're pickin' on your baby / Cause I'm a Pickaninny Rose. /Mammy, don't they know / That they should not treat me so? / Don't they know that every dark cloud / Inside is silv'ry lined? / Mammy, why are they pickin' on me / All the time? » Le texte de Kennett n'est pas moins poignant, et l'emploi d'un lexique raciste pourrait n'être qu'une couverture...

autrement cette chanson si son auteur n'est pas blanc. Or, même si je n'ai pas trouvé grand-chose sur Karl Kennett, ce que les spécialistes savent de cette époque — on lira par exemple cette introduction (.PDF) à un album de chansons stéréotypées de 1870 à 1900 — suggère qu'il pourrait bel et bien avoir été noir. C'est d'ailleurs un parolier noir, Ernest Hogan, qui avait composé la chanson « All Coons Look Alike to Me » et popularisé ce vocable associé de nos jours au racisme le plus révoltant. En 1988, un article de James H. Dormon dans American Quarterly avait souligné que le « coon song craze » du XIXe s. finissant devait aussi beaucoup à une chanson par un autre compositeur noir, Sam Lucas, « Coon's Salvation Army » (1884). Pourtant, ces chansons présentaient un stéréotype extrêmement négatif. Le coon était noir, paresseux, malhonnête, voleur, violent... (On n'est pas si éloigné du gangsta rap!) En signant ou chantant un tel texte, un artiste noir avait l'occasion de stigmatiser le racisme blanc. Il pouvait ne pas être d'accord avec la morale du texte, mais il avait au moins l'occasion d'exprimer sa douleur. Dans son texte sur l'album Don't Give the Name a Bad Place, Richard Sudhalter rappelle qu'en 1925, la chanteuse noire Eva Taylor avait endisqué une complainte très semblable : « Oh, they're pickin' on your baby / Cause I'm a Pickaninny Rose. /Mammy, don't they know / That they should not treat me so? / Don't they know that every dark cloud / Inside is silv'ry lined? / Mammy, why are they pickin' on me / All the time? » Le texte de Kennett n'est pas moins poignant, et l'emploi d'un lexique raciste pourrait n'être qu'une couverture...Selon Dormon, la chanson « Stay in Your Own Backyard » appartient à la tradition des minstrel shows. De fait, si on examine attentivement les personnages représentés par cette

série de cartes postales, il pourrait bien s'agir d'acteurs en blackface, et sans doute d'acteurs blancs. Malgré la virtuosité technique de ces photos réalisées en studio avec des décors en trompe-l'œil (et même une photo en surimpression dans le dernier cliché reproduit ci-contre), elles nous restent donc foncièrement étrangères. Après tout, même si cette chanson de Kennett et Udall est tragique, elle est aussi un constat d'impuissance. Le racisme est considéré comme entièrement naturel; la mère de l'enfant ne déplore pas le racisme des autres, elle invite plutôt son fils à se résigner. Mieux vaut rester chez soi que s'exposer aux préjugés des autres, ou tenter de les modifier, au risque de se faire lyncher. Ce n'est pas toujours dit explicitement, mais que faut-il penser de ces paroles du refrain : « What show yo' suppose dey's a gwine to git /A black little coon like yo' ». Le coon était déjà dans une certaine mesure l'incarnation du gaillard noir violent et menaçant. La mère demande à son fils de réfléchir à ce que les Blancs peuvent réserver aux Noirs comme lui... Il me semble que l'ombre de la corde n'est pas loin.

série de cartes postales, il pourrait bien s'agir d'acteurs en blackface, et sans doute d'acteurs blancs. Malgré la virtuosité technique de ces photos réalisées en studio avec des décors en trompe-l'œil (et même une photo en surimpression dans le dernier cliché reproduit ci-contre), elles nous restent donc foncièrement étrangères. Après tout, même si cette chanson de Kennett et Udall est tragique, elle est aussi un constat d'impuissance. Le racisme est considéré comme entièrement naturel; la mère de l'enfant ne déplore pas le racisme des autres, elle invite plutôt son fils à se résigner. Mieux vaut rester chez soi que s'exposer aux préjugés des autres, ou tenter de les modifier, au risque de se faire lyncher. Ce n'est pas toujours dit explicitement, mais que faut-il penser de ces paroles du refrain : « What show yo' suppose dey's a gwine to git /A black little coon like yo' ». Le coon était déjà dans une certaine mesure l'incarnation du gaillard noir violent et menaçant. La mère demande à son fils de réfléchir à ce que les Blancs peuvent réserver aux Noirs comme lui... Il me semble que l'ombre de la corde n'est pas loin.Le succès de cette chanson nous replonge dans une époque complètement différente. On ne peut douter de son succès planétaire. En témoignent

l'illustration à gauche qui reproduit la couverture d'une brochure vendue en Australie et aussi cette série de quatre cartes postales produites en Angleterre qui ont abouti au Manitoba dans la collection de la tante de mon grand-père. Évidemment, l'Empire britannique croyait aussi aux vertus de la ségrégation. Chacun à sa place dans l'Empire, des loyaux sujets britanniques de Sa Majesté la Reine jusqu'aux plus humbles coolies et intouchables hindous. Mais si cette époque peut nous sembler encore très proche par ses divertissements (les héros de Jules Verne et Conan Doyle peuplent encore les écrans) que par sa création d'une culture de masse (le cinéma et le phonographe débutent, mais la photographie se généralise), elle est aussi très lointaine par certaines de ses mœurs. De la même façon, on peut croire que le futur, même proche dans le temps, pourrait juger notre époque à sa manière. Au point peut-être de repousser dans l'oubli les aspects de la vie contemporaine qui leur semblent, sinon incompréhensibles, du moins inadmissibles. Le racisme reste compréhensible aujourd'hui et le restera sans doute longtemps, mais on n'imaginerait plus aujourd'hui que la culture officielle puisse le légitimer...

l'illustration à gauche qui reproduit la couverture d'une brochure vendue en Australie et aussi cette série de quatre cartes postales produites en Angleterre qui ont abouti au Manitoba dans la collection de la tante de mon grand-père. Évidemment, l'Empire britannique croyait aussi aux vertus de la ségrégation. Chacun à sa place dans l'Empire, des loyaux sujets britanniques de Sa Majesté la Reine jusqu'aux plus humbles coolies et intouchables hindous. Mais si cette époque peut nous sembler encore très proche par ses divertissements (les héros de Jules Verne et Conan Doyle peuplent encore les écrans) que par sa création d'une culture de masse (le cinéma et le phonographe débutent, mais la photographie se généralise), elle est aussi très lointaine par certaines de ses mœurs. De la même façon, on peut croire que le futur, même proche dans le temps, pourrait juger notre époque à sa manière. Au point peut-être de repousser dans l'oubli les aspects de la vie contemporaine qui leur semblent, sinon incompréhensibles, du moins inadmissibles. Le racisme reste compréhensible aujourd'hui et le restera sans doute longtemps, mais on n'imaginerait plus aujourd'hui que la culture officielle puisse le légitimer...Libellés : Histoire, Images, Société

La mort des dictateurs

Verrons-nous un jour la vidéo de la pendaison du raïs irakien? C'est probable. Mais comme l'exécution de Hussein, cela risquera d'apparaître comme une marque de faiblesse, ou du moins comme un autre signe du désarroi étatsunien en Irak.

Certes, après la Seconde Guerre mondiale, l'exécution de hauts dignitaires du régime nazi a scellé la victoire alliée et défini les bornes de l'admissible et de l'inadmissible, au moins pour un temps. Mais la longue captivité d'autres dignitaires, comme Rudolf Hess, n'a pas affaibli ou vraiment gêné le développement de la démocratie allemande.

Cela dit, cette mort d'un dictateur entre Noël et le Jour de l'An rappelle inévitablement la mort des Ceausescu, fusillés et filmés, durant la révolution roumaine en décembre 1989. Si l'exécution des époux Ceausescu a mis fin sans appel au régime communiste, on ne peut pas dire que la Roumanie a connu depuis cette date un développement extraordinaire ou une histoire particulièrement rieuse. De plus, en 1989, la mort des Ceausescu avait eu lieu dans le feu de l'action (un peu comme celle de Mussolini en 1945). On pouvait l'imputer à un mélange de confusion et de panique. La mise à mort de Saddam Hussein, mûrement réfléchie (en principe), risque de paraître comme une décision bassement politique et pareillement hâtive alors qu'elle aurait dû être, au minimum, l'aboutissement inéluctable d'un procès exhaustif.

Je n'avais pas pleuré quand on avait vu Saddam Hussein à la télévision, hirsute, captif, à peine sorti de son trou. Il y avait quelque chose de salutaire dans cette image du dictateur déchu et rabaissé. Il faut rendre les dictateurs moins effrayants, non? Et il serait sain que les dirigeants de ce monde ne puissent pas écarter tout à fait la crainte de connaître un jour pareil sort, s'ils le méritent.

C'est en raison même des crimes de Saddam, donc, qu'on peut regretter cette exécution précipitée au terme d'un procès accéléré, qui semble trahir chez les geôliers de Saddam Hussein un reste de crainte, comme si le dictateur effrayait encore. Néanmoins, on la regrettera moins que l'impunité presque complète de Pinochet au Chili, ou l'impunité pleine et entière de Castro à Cuba. Même si leurs crimes ont été moins graves, des cas aussi flagrants sont mauvais et tout ce que je regrette de l'exécution de Saddam Hussein, c'est qu'elle nous rapproche infinitésimalement de son niveau.

Libellés : Irak, Monde, Politique

2006-12-28

Éclipses interstellaires

Le lancement de la mission Corot par le Centre national d'études spatiales (CNES) de la France fournira aux chercheurs un nouveau moyen de détecter des exoplanètes.

Puisque toutes les planètes connues jusqu'à maintenant hors du système solaire ont été découvertes par des méthodes classiques remontant au début du siècle dernier, quand les astronomes ont commencé à conclure à la duplicité d'étoiles qui apparaissaient comme un seul objet à l'œil nu ou même au télescope alors qu'elles étaient des binaires. Le télescope avait servi à distinguer des binaires dont la duplicité était invisible à l'œil nu. Pour aller plus loin, il a fallu l'invention d'un autre instrument, le spectroscope.

Lorsque la lumière d'une étoile est étalée sous la forme d'un spectre (par un prisme ou un réseau de diffraction), le déplacement périodique des raies d'absorption trahit le déplacement du corps émetteur, dans le plan commun à ce corps et à l'observateur sur Terre.

Les moyens de détection utilisés au début du XXe siècle étaient relativement grossiers. Il n'était pas toujours possible de distinguer les raies spectrales des deux étoiles, qui se déplaceraient en sens opposé. Il n'était pas non plus possible de discerner des déplacements trop faibles, parfois moins grands que l'ampleur de la raie en cause.

Il faut bien comprendre que ces déplacements sont produits par le mouvement orbital du corps émetteur autour de son centre de masse commun avec l'autre corps. Quant cet autre corps est une autre étoile, ce mouvement orbital sera plus ou moins violent. Mais si l'autre corps est une planète, le mouvement autour du centre de masse sera beaucoup moins prononcé.

Il a donc fallu attendre jusqu'à la fin du XXe s. pour que les astronomes disposent des moyens techniques de mesurer ces déplacements beaucoup plus faibles. Depuis, les résultats ont déboulé et il existe maintenant une encyclopédie des planètes extrasolaires.

Seulement, les procédés actuels restent limités : pour l'instant, les planètes révélées par ces méthodes doivent avoir une masse de l'ordre de celle de Jupiter ou Saturne, et elles doivent être pendues aux basques de l'étoile centrale, au risque de se brûler ou de s'évaporer.

Des planètes aussi infimes que la Terre, tournant à une distance confortable de leur soleil, sont tout simplement indétectables (sauf dans quelques cas particuliers, dont celui des planètes découvertes par effet de microlentille et celui des planètes trouvées en orbite autour de pulsars).

Mais Corot emploiera une nouvelle méthode qui est en fait la plus ancienne de toutes. Ironiquement, le dernier cri en la matière fera appel à un phénomène conçu dès le XVIIIe siècle : l'éclipse partielle des étoiles dans le ciel.

C'est en 1782 qu'un jeune Anglais de dix-huit ans, John Goodricke, a commencé à identifier les changements d'éclat intrinsèque de plusieurs étoiles. En prouvant la variabilité d'Algol (β Persei), β Lyrae et δ Cephei, il émit aussi l'hypothèese que si leur éclat connaissait une baisse périodique, c'était en raison de l'interposition d'un objet quelconque entre l'étoile et la Terre :

« If it were not perhaps too early to hazard even a conjecture on the cause of this variation, I should imagine it could hardly be accounted for otherwise than either by the interposition of a large body revolving round Algol, or some kind of motion of its own, whereby part of its body, covered with spots or such like matter, is periodically turned towards the earth. »

Comme il était naturel de supposer que le corps en question serait obscur, sans quoi il serait visible, les astronomes de l'époque ont vite supposé qu'il pourrait s'agir d'une planète tournant autour d'Algol dans le plan commun à ces deux corps et à la Terre. Depuis le XVIIe siècle, ils connaissaient le phénomène des éclipses partielles du Soleil par une planète passant devant le disque solaire vu de la Terre. Ces traversées de Mercure ou de Vénus ont fait l'objet d'observations poussées jusqu'en 1882 afin de déterminer au mieux la valeur de la distance entre la Terre et le Soleil, susceptible de servir d'étalon de mesure pour tout le système solaire, et même au-delà.

Avant les premières observations spectroscopiques à la fin du XIXe siècle, les astronomes n'ont jamais rejeté entièrement la possibilité que les éclipses d'étoiles lointaines soient causées par des exoplanètes, même s'il apparaissait de plus en plus clairement que ces planètes auraient une grosseur extraordinaire. La spectroscopie a enfin permis de montrer que les corps responsables étaient généralement lumineux et qu'ils étaient trop massifs pour être de simples planètes.

Avec Corot, nous allons boucler la boucle. Les instruments du satellite auront la vue suffisamment perçante pour détecter la très légère soustraction de lumière stellaire opérée par une planète comme la Terre (une exoTerre) quand elle passe devant son étoile.

Pour moi aussi, c'est une boucle qui se boucle. Il y a quinze ans, j'avais travaillé comme étudiant à la maîtrise sur la solution d'une étoile binaire spectroscopique à éclipses. Et j'avais aussi travaillé, une fois au doctorat, sur la détection de variations infimes de l'éclat d'étoiles massives. Mon directeur de thèse avait accouplé deux petits télescopes pour observer et comparer en temps réel deux étoiles afin d'éliminer les variations aléatoires causées par les turbulences atmosphèriques. Mais Corot fera beaucoup mieux, et beaucoup plus rapidement. En deux ans et demi, ce seront 180 000 étoiles qui seront scrutées et il sera possible de détecter le passage d'une planète dont la masse dépassera à peine celle de la Terre.

La découverte d'exoplanètes telluriques (d'exoTerres) serait rassurante. Les exoplanètes identifiées jusqu'à maintenant excluent souvent l'existence de mondes telluriques dans les mêmes systèmes (du moins, à des distances raisonnables de l'étoile en cause) parce que leurs orbites sont souvent elliptiques et font traverser à ces mondes gigantesques la zone habitable où on pourrait retrouver des mondes habitables (dans l'état des connaissances actuelles). D'aucuns en tirent des raisons d'être pessimistes, mais il reste de nombreux systèmes apparemment dépourvus de planètes géantes suivant une orbite excentrée qui pourraient très bien accueillir des exoTerres.

Corot nous forcera peut-être à réviser notre calcul des chances de trouver nos semblables ailleurs dans l'Univers. Rendez-vous quand sa mission sera finie, en 2009 !

Libellés : Astronomie, Histoire

2006-12-27

La comète de Fabrice

Même si le roman se passe à Crémone en Italie et coïncide avec deux passages au périhélie de la comète de Halley (depuis revenue en 1835, 1910 et 1986), il n'a pas grand chose d'historique. Malgré quelques allusions à des personnages réels et quelques clins d'œil, Frutkin s'intéresse beaucoup plus à la fiction qu'à l'histoire. Dès les premières pages, le texte en fournit la preuve. Un personnage demande à un autre si un télescope relève de la science ou de la magie, une question que l'on poserait aujourd'hui peut-être si on était mis en face d'une merveille, mais qui était loin d'être aussi simple au XVIIe siècle. (Après tout, d'aucuns ont proposé que la première description du télescope réfracteur remonte au célèbre Magiae naturalis de Giambattista della Porta au milieu du XVIe siècle.) Bref, Frutkin bascule parfois dans l'anachronisme.

Le personnage principal est sans doute Michele Archenti, l'« avocat du diable » chargé en 1758 de l'enquête sur la canonisation du prêtre Fabrizio Cambiati, un habitant de Crémone au siècle précédent réputé pour ses cures et guérisons. L'intrigue noue trois fils enchevêtrés, le premier s'intéressant à Fabrizio, le deuxième à Archenti et le troisième aux aventures de quelques personnages (Arlequin, Pantalon) issus d'une prestation de la commedia dell'arte. De nombreux miracles sont attribués à Cambiati, mais Archenti ne tarde pas à découvrir qu'il pratiquait l'iatrochimie, c'est-à-dire l'application de la chimie/alchimie à la médecine, dans la lignée de Paracelse. En attendant de découvrir quelque chose de nettement plus compromettant sur les origines du bon docteur.

De fait, la narration brouille vite toutes les distinctions et toutes les distances, confondant l'ordinaire et l'extraordinaire, le passé et le futur, la science et la magie, la réalité et la fiction. Des personnages impossibles hantent les pages du livre, en particulier ce Rodolfo apparemment immortel qui porte sur son dos le squelette de son frère, assassiné par vengeance. Des visions apparaissent aux personnages et des événements extraordinaires bouleversent la vie des gens.

La prose de Frutkin donne chair à ces événements extraordinaires, mais ce poète devenu romancier façonne un monde beaucoup plus qu'il ne lui donne une vie propre. Les personnages sont trop clairement pris au piège de destins voulus par l'auteur, qui déguise à grand-peine ses intentions pour eux. On a l'impression de voir se nouer et se dénouer un mélodrame italien, pas si différent des aventures de Pantalone et Arlecchino que l'écrivain n'a pas négligé d'inclure, peut-être en guise d'avertissement au lecteur. Mais la mise en abyme d'un texte conscient de son propre projet suffit-elle à justifier la banalité? Pas sûr.

Bref, on lira ce roman pour la prose brillante de Frutkin, pour l'évocation de l'Italie lombarde aux XVIIe et XVIIIe siècles et pour des personnages (en particulier féminins) qui prennent vie... encore que l'attribution de la sensualité la plus chaude aux femmes et de l'intellect le plus froid aux hommes a quelque chose d'un peu trop tranché pour convaincre. Mais je suis resté sur ma faim pour tout le reste des plaisirs d'un bon roman.

(Du : Illustrated London News, 23 avril 1910)

(Du : Illustrated London News, 23 avril 1910)Libellés : Fantastique, Histoire, Livres

2006-12-25

Noëls d'antan

qu'il serait difficile de citer des impératifs autres que religieux à l'origine de difficultés similaires.) Même la fête de Noël n'échappe pas aux débats. Toutefois, comme dans le cas d'Idomeneo à Berlin, la fête de Noël suscite plutôt le contraire : des tentatives d'accommodements « déraisonnables » fondées sur les réactions appréhendées. C'était le cas à Toronto, quand une juge a décidé d'écarter d'un endroit passant un arbre de Noël qu'elle jugeait potentiellement dérangeant ou offensant pour les fidèles d'autres religions. Ironiquement, le sapin de Noël est loin d'être un symbole univoque de la fête chrétienne de la Nativité du Christ; même si la tradition ne semble remonter qu'au XVIe siècle, il y a de fortes raisons de croire qu'elle s'enracine dans les cultes pré-chrétiens de l'Europe germanique. Au Canada, le sapin de Noël aurait fait sa première apparition à Sorel en 1781 lorsqu'un général allemand y érige un arbre, quelques années après le lancement aux États-Unis d'une tradition semblable par un prisonnier de guerre allemand établi au Connecticut, aux alentours de Windsor Locks. Mais tant qu'à se pencher sur le passé, je me tourne une fois de plus vers la collection de cartes de Valérie Mailhot, la tante de mon grand-père Trudel, collection qui semble remonter aux années 1908-1910.

qu'il serait difficile de citer des impératifs autres que religieux à l'origine de difficultés similaires.) Même la fête de Noël n'échappe pas aux débats. Toutefois, comme dans le cas d'Idomeneo à Berlin, la fête de Noël suscite plutôt le contraire : des tentatives d'accommodements « déraisonnables » fondées sur les réactions appréhendées. C'était le cas à Toronto, quand une juge a décidé d'écarter d'un endroit passant un arbre de Noël qu'elle jugeait potentiellement dérangeant ou offensant pour les fidèles d'autres religions. Ironiquement, le sapin de Noël est loin d'être un symbole univoque de la fête chrétienne de la Nativité du Christ; même si la tradition ne semble remonter qu'au XVIe siècle, il y a de fortes raisons de croire qu'elle s'enracine dans les cultes pré-chrétiens de l'Europe germanique. Au Canada, le sapin de Noël aurait fait sa première apparition à Sorel en 1781 lorsqu'un général allemand y érige un arbre, quelques années après le lancement aux États-Unis d'une tradition semblable par un prisonnier de guerre allemand établi au Connecticut, aux alentours de Windsor Locks. Mais tant qu'à se pencher sur le passé, je me tourne une fois de plus vers la collection de cartes de Valérie Mailhot, la tante de mon grand-père Trudel, collection qui semble remonter aux années 1908-1910.La carte ci-dessus indique que le téléphone était déjà entré dans les mœurs à cette époque, mais la composition est aussi quelque peu mystérieuse. Comment pouvait-on appeler le Père Noël

(ou Saint-Nicolas) au début du siècle dernier? Bell engageait-il un Père Noël téléphonique? Un oncle lointain jouait-il le rôle pour les enfants de la famille? Ou s'agit-il d'une scène purement imaginaire qui met tout simplement en scène le désir de rejoindre le Père Noël par tous les moyens possibles? Mais si cette carte suggère que Noël était déjà devenu en 1909 la fête des enfants, centrée sur le personnage du dispensateur de cadeaux (ou de punitions), une autre carte évoque beaucoup plus clairement la dimension religieuse de la fête. Dans l'illustration reproduite ci-contre, c'est une église qui est associée au soleil levant (symbole de la résurrection), entre une branche de conifère (symbole de la vie éternelle) et des fleurs blanches (symboles de pureté).

(ou Saint-Nicolas) au début du siècle dernier? Bell engageait-il un Père Noël téléphonique? Un oncle lointain jouait-il le rôle pour les enfants de la famille? Ou s'agit-il d'une scène purement imaginaire qui met tout simplement en scène le désir de rejoindre le Père Noël par tous les moyens possibles? Mais si cette carte suggère que Noël était déjà devenu en 1909 la fête des enfants, centrée sur le personnage du dispensateur de cadeaux (ou de punitions), une autre carte évoque beaucoup plus clairement la dimension religieuse de la fête. Dans l'illustration reproduite ci-contre, c'est une église qui est associée au soleil levant (symbole de la résurrection), entre une branche de conifère (symbole de la vie éternelle) et des fleurs blanches (symboles de pureté).Dans un genre apparenté, cette autre carte offre également des images bucoliques. Contrairement à la précédente, toutefois, elle ne reflète pas un paysage canadien, car

il n'y a pas de neige et l'habitation rappelle plutôt un type de chaumière retrouvé en Europe (et particulièrement en Grande-Bretagne). La représentation d'un chemin ascendant parle néanmoins aux croyants de la voie qu'il faut suivre pour s'élever vers Dieu. Quant aux fleurs, il pourrait s'agir de chrysanthèmes. Selon certaines traditions, de tels chrysanthèmes poussaient autour de la crèche de Bethhléem. Leur ressemblance avec l'étoile des Mages aurait confirmé aux rois mages qu'elle était un signe complémentaire donné par Dieu pour leur permettre de trouver Jésus. Le chrysanthème serait ainsi connu de certains sous le nom de fleur de l'Épiphanie ou étoile de Bethléem. Tout en conservant une connotation religieuse et sacrée, le but de cette carte demeure l'envoi de salutations ou de vœux. La symbolique est secondaire. Ce que je retiens de la collection Mailhot, par contre, c'est que les cartes de Noël sont loin de constituer une masse si importante qu'elle l'emporterait nettement sur les cartes des autres occasions. Pâques, le Nouvel An ou la Saint-Valentin sont aussi représentés dans la collection et Noël n'a pas encore l'importance que cette fête a aujourd'hui pour certains.

il n'y a pas de neige et l'habitation rappelle plutôt un type de chaumière retrouvé en Europe (et particulièrement en Grande-Bretagne). La représentation d'un chemin ascendant parle néanmoins aux croyants de la voie qu'il faut suivre pour s'élever vers Dieu. Quant aux fleurs, il pourrait s'agir de chrysanthèmes. Selon certaines traditions, de tels chrysanthèmes poussaient autour de la crèche de Bethhléem. Leur ressemblance avec l'étoile des Mages aurait confirmé aux rois mages qu'elle était un signe complémentaire donné par Dieu pour leur permettre de trouver Jésus. Le chrysanthème serait ainsi connu de certains sous le nom de fleur de l'Épiphanie ou étoile de Bethléem. Tout en conservant une connotation religieuse et sacrée, le but de cette carte demeure l'envoi de salutations ou de vœux. La symbolique est secondaire. Ce que je retiens de la collection Mailhot, par contre, c'est que les cartes de Noël sont loin de constituer une masse si importante qu'elle l'emporterait nettement sur les cartes des autres occasions. Pâques, le Nouvel An ou la Saint-Valentin sont aussi représentés dans la collection et Noël n'a pas encore l'importance que cette fête a aujourd'hui pour certains.L'iconographie de Noël est aussi un peu différente. Le Père Noël actuel, avec son ample bedaine, son costume rouge, son bonnet à

pompon, etc., n'est pas aussi présent qu'aujourd'hui. Le langage des fleurs, tellement prisé à l'époque victorienne, est beaucoup plus présent dans ces dernières cartes. Le houx et le chrysanthème, entre autres fleurs de Noël, apparaissent plutôt pour livrer un message facilement décodé par ceux et celles qui parlent la langue des fleurs. Les paysages ornant ces cartes se prêtent-ils aussi à un déchiffrement similaire? Ou serait-ce de la surinterprétation? Les paysages enneigés pourraient tout simplement refléter la réalité canadienne, et certainement la réalité manitobaine... Néanmoins, l'utilisation de paysages hivernaux permet d'inclure des nappes de neige blanche, symbole de l'innocence, de la pureté et de la vérité. De plus, l'hiver a toujours été vu comme une saison qui correspond à une éclipse de la vie. La combinaison d'un paysage hivernal et de branches de houx, comme dans l'illustration ci-contre, est une manière de souligner la possibilité de la résurrection et de la vie éternelle, une des promesses centrales du christianisme. Après la mort (de la nature), la vie (de l'âme). Tout se retrouve donc dans cette composition, de sorte que la joie promise peut être celle des festivités associées à Noël tout comme elle peut être celle du croyant.

pompon, etc., n'est pas aussi présent qu'aujourd'hui. Le langage des fleurs, tellement prisé à l'époque victorienne, est beaucoup plus présent dans ces dernières cartes. Le houx et le chrysanthème, entre autres fleurs de Noël, apparaissent plutôt pour livrer un message facilement décodé par ceux et celles qui parlent la langue des fleurs. Les paysages ornant ces cartes se prêtent-ils aussi à un déchiffrement similaire? Ou serait-ce de la surinterprétation? Les paysages enneigés pourraient tout simplement refléter la réalité canadienne, et certainement la réalité manitobaine... Néanmoins, l'utilisation de paysages hivernaux permet d'inclure des nappes de neige blanche, symbole de l'innocence, de la pureté et de la vérité. De plus, l'hiver a toujours été vu comme une saison qui correspond à une éclipse de la vie. La combinaison d'un paysage hivernal et de branches de houx, comme dans l'illustration ci-contre, est une manière de souligner la possibilité de la résurrection et de la vie éternelle, une des promesses centrales du christianisme. Après la mort (de la nature), la vie (de l'âme). Tout se retrouve donc dans cette composition, de sorte que la joie promise peut être celle des festivités associées à Noël tout comme elle peut être celle du croyant.Mais Saint Nicolas n'est pas absent de ces cartes. Il ne ressemble pas tout à fait au personnage de l'iconographie traditionnelle, comme on peut le voir ici ou ici ou dans ce billet qui retrace

l'histoire iconographique du Santa Claus étatsunien, car il lui manque plusieurs éléments de l'appareil épiscopal habituel. (Même la crosse est à moitié cachée dans la carte ci-contre, de sorte que ce saint Nicolas selon Ernest Le Deley, imprimeur de cartes postales à Paris domicilié au 127 boulevard Sébastopol, ressemble plus à Gandalf... Est-ce un simple hasard? Les critiques ont souvent souligné la dimension christique du personnage de Gandalf, envoyé dans la Terre du Milieu pour sauver les mortels, mais les traits que lui a donné Tolkien rapprochent Gandalf de personnages plus terrestres, comme Saint Nicolas...) La photo, un peu floue et pas des plus heureusement coloriées, incorpore plusieurs éléments familiers : une petite fille, des branches de conifères, un paysage enneigé... La hotte souvent associée à Saint Nicolas n'est pas facile à reconnaître. Ce personnage accoutré comme un moine trappiste s'en sert-il pour transporter des cadeaux? C'est loin d'être clair et on hésitera même à reconnaître une boule de Noël dans cet objet rond et brillant suspendu à un montant... Quoi qu'il en soit, on peut voir dans le sort même de cette carte éditée à Paris et utilisée au Manitoba en 1908 un symbole de la mondialisation déjà en marche à l'époque !

l'histoire iconographique du Santa Claus étatsunien, car il lui manque plusieurs éléments de l'appareil épiscopal habituel. (Même la crosse est à moitié cachée dans la carte ci-contre, de sorte que ce saint Nicolas selon Ernest Le Deley, imprimeur de cartes postales à Paris domicilié au 127 boulevard Sébastopol, ressemble plus à Gandalf... Est-ce un simple hasard? Les critiques ont souvent souligné la dimension christique du personnage de Gandalf, envoyé dans la Terre du Milieu pour sauver les mortels, mais les traits que lui a donné Tolkien rapprochent Gandalf de personnages plus terrestres, comme Saint Nicolas...) La photo, un peu floue et pas des plus heureusement coloriées, incorpore plusieurs éléments familiers : une petite fille, des branches de conifères, un paysage enneigé... La hotte souvent associée à Saint Nicolas n'est pas facile à reconnaître. Ce personnage accoutré comme un moine trappiste s'en sert-il pour transporter des cadeaux? C'est loin d'être clair et on hésitera même à reconnaître une boule de Noël dans cet objet rond et brillant suspendu à un montant... Quoi qu'il en soit, on peut voir dans le sort même de cette carte éditée à Paris et utilisée au Manitoba en 1908 un symbole de la mondialisation déjà en marche à l'époque !La dernière carte de Noël de cet assortiment est plus anodine. (Seule particularité : l'emploi d'une couche additionnelle de colle pour fixer une couche de petits

grains translucides censés représenter une couche de neige, peut-être.) Cette fois, c'est une simple route de campagne qui est représentée. Une jeune fille s'y promène avec un chien. Néanmoins, des éléments cruciaux s'y retrouvent. La grisaille d'un paysage morne et désolé, aperçu d'une campagne sans vie, est rehaussée par quelques notes de couleur. Il y a le vert d'un buisson vivace et il y a le rouge du grand châle de la jeune fille. Des taches rouge et blanche parsèment le buisson, suggérant la présence de fleurs traditionnellement associées à Noël. Le jeune personnage se tient dans l'embrasure d'une porte, sur le seuil d'un nouveau territoire à découvrir. Si elle reste entre les ornières qui lui tracent son chemin, elle ne se perdra pas... Le petit poème joint à l'illustration ne se mêle pas de messages religieux. Il est beaucoup plus question de réjouissances et de bons vœux, à Noël comme au jour de l'An. De ce point de vue, cette carte s'inscrit dans une longue lignée de produits et peut nous rappeler que la transformation de Noël en fête profane ne date pas d'hier. On pourrait certes en retrouver de nombreux équivalents aujourd'hui... À cela près qu'aucune carte actuelle ne ferait rimer « Day » et « gay », un terme qui n'est plus utilisé souvent pour parler de gaieté ou de plaisir.

grains translucides censés représenter une couche de neige, peut-être.) Cette fois, c'est une simple route de campagne qui est représentée. Une jeune fille s'y promène avec un chien. Néanmoins, des éléments cruciaux s'y retrouvent. La grisaille d'un paysage morne et désolé, aperçu d'une campagne sans vie, est rehaussée par quelques notes de couleur. Il y a le vert d'un buisson vivace et il y a le rouge du grand châle de la jeune fille. Des taches rouge et blanche parsèment le buisson, suggérant la présence de fleurs traditionnellement associées à Noël. Le jeune personnage se tient dans l'embrasure d'une porte, sur le seuil d'un nouveau territoire à découvrir. Si elle reste entre les ornières qui lui tracent son chemin, elle ne se perdra pas... Le petit poème joint à l'illustration ne se mêle pas de messages religieux. Il est beaucoup plus question de réjouissances et de bons vœux, à Noël comme au jour de l'An. De ce point de vue, cette carte s'inscrit dans une longue lignée de produits et peut nous rappeler que la transformation de Noël en fête profane ne date pas d'hier. On pourrait certes en retrouver de nombreux équivalents aujourd'hui... À cela près qu'aucune carte actuelle ne ferait rimer « Day » et « gay », un terme qui n'est plus utilisé souvent pour parler de gaieté ou de plaisir.Mais ce qui n'a pas changé, c'est la tradition de souhaiter ce qu'il y a de mieux aux gens qu'on aime à Noël. Joyeuses Fêtes !

Libellés : Culture, Histoire, Images

2006-12-24

Charité chrétienne

Selon Arthur Brooks, il faut être pauvre, croyant et conservateur pour être champion en matière de charité. Du moins aux États-Unis. Évidemment, il commence par soutenir — d'une manière qui doit plus à la conclusion qu'il désire formuler qu'à un examen objectif des faits — que la charité n'en est plus quand c'est le gouvernement qui distribue l'argent. Autrement dit, quand un individu donne de l'argent à Centraide, disons, pour que Centraide vienne en aide aux gens dans le besoin, c'est un don charitable. Mais quand l'ensemble des citoyens élisent des représentants qui décident de prélever une partie du bien commun pour venir en aide aux gens dans le besoin, ce n'est plus de la charité.

L'autre jour (le mercredi 20), Brooks avait été l'invité de l'émission The Agenda de TVO, qui s'interrogeait sur la place de la charité dans notre société. Brooks avait donc chanté les louanges des citoyens les plus conservateurs des États-Unis, qui sont aussi les plus généreux. Dans une certaine mesure, il permet de compléter le portrait esquissé par Sam Harris dans Letter to a Christian Nation. Plusieurs blogueurs en ont parlé, dont Laurine Spehner sur Fractale Framboise.

Brooks affirme avoir tenu compte du fait que les dons officiellement reconnus comme charitables ne sont pas toujours destinés à des bonnes œuvres. Aux États-Unis, on peut donner à une église (pour son fonctionnement ou pour l'enrichissement des héritiers de L. Ron Hubbard) et cela passera pour de la charité. Mais il reste deux questions que je ne pourrai éclairer qu'en lisant son livre.

Tout d'abord, il y a la question du rapport de cause à effet que soulève Harris quand il s'agit de savoir si les États les plus conservateurs des États-Unis (les « red states ») sont conservateurs parce qu'ils sont plus affectés par la pauvreté, la violence, la criminalité, etc., ou si c'est le contraire. De la même façon, on peut se demander si les conservateurs sont plus charitables parce qu'ils vivent dans des États où la misère et la criminalité sont plus présentes, ou si c'est uniquement parce qu'ils sont plus religieux ou conservateurs.

Ensuite, il y a la question de l'efficacité. Brooks écarte du revers de la main les contributions de l'État-providence, mais il faudrait quand même savoir, avant de se disputer comme des chiffonniers pour savoir qui est plus charitable, si la charité sert à quelque chose ! Les États peuplés de croyants conservateurs charitables (CCC) sont-ils des endroits où il fait mieux vivre ? A priori, non, ou du moins pas toujours. Pour ce qui est de l'espérance de vie, les pires résultats sont obtenus dans les États où les CCC sont particulièrement nombreux (même si la corrélation entre « red states », « blue states » et l'espérance de vie n'est pas systématique). C'est d'ailleurs ce qui complique le problème du rapport de cause à effet...

Bref, faut-il s'abstenir de donner en ce temps de Noël ? Certainement pas, mais il faudrait sans doute ne pas se sentir trop vertueux si on fait la charité...

Libellés : Économie, États-Unis, Société, Théorie

2006-12-23

Enfants de la lune

Sa froide clarté coule au fond de chaque cœur,

spectre crevé qui perd l'éternelle liqueur,

le philtre d'amour des nuits affranchies du temps

quand l'air est doux et chuchote aux amants

ce qu'ils taisaient partout, entravés par la peur

de passer pour des fous, haïs de chiens jappeurs

s'ils confiaient leurs goûts... Ils se sentent enfants,

ils se savent maudits. Captifs de la lune,

ils voudraient s'aimer sans retenue aucune,

comme les bêtes griffues qu'ils sont devenus

Car leurs veines charrient l'essence subtile,

l'ichor embrasé, de la lune descendue,

qui nourrit l'ardeur des garous infantiles...

Libellés : Poème

Ode à la pingrerie

il compte pour rien qui travaille pour lui,

il se fout de ce qu'il n'a pas encore pris,

n'existent au monde que ses moindres désirs,

caprices d'un instant, vertiges à saisir...

Quand c'est pour lui seul, l'avare a soif d'infini

Quand le pauvre réclame, le rat se récrie

Sûr de son droit, il dit non comme un grand vizir

Ce n'est pas comme si ça sortait de sa poche,

ah, ce serait plus aisé de fendre une roche :

gloire au riche qui ne se prive de rien !

L'orgueil de n'avoir aucune obligation

est l'apanage des grands, princes ou doyens :

Aux humbles donc le devoir d'indignation

Libellés : Poème

2006-12-21

Encore l'Afghanistan

J'ai déjà évoqué le sujet à quelques reprises. Plus récemment, l'échec de la conférence de l'OTAN (un point de vue afghan, parmi d'autres) ou le retrait des forces spéciales françaises soulève la question de la nature de l'alliance. Le point de vue européen défendu par Jacques Chirac et la France, c'est que l'OTAN n'a pas vocation à devenir un gendarme global ou à jouer un rôle autre que militaire.

Mais soyons clairs : quand l'Élysée pointe « le risque de voir l'Alliance impliquée dans des conflits extérieurs au cadre euro-atlantique », cela voudrait dire en pratique que l'OTAN servirait les seuls intérêts de l'Europe. Exception faite de contributions ponctuelles après le 11 septembre, l'OTAN n'a jamais eu à intervenir en Amérique du Nord. Or, les Européens auraient intérêt à comprendre que le pôle nord-américain risque de se lasser, à la longue, d'être toujours au service de l'Europe sans jamais être payé de retour. Le Canada, pour ne parler que de lui, a envoyé ses hommes et ses femmes mourir en Europe trois fois dans le courant du vingtième siècle, de Sarajevo (1914) à Sarajevo (1992). Maintenant que les troupes canadiennes tombent au combat en Afghanistan, le refus de la plupart des contingents européens de risquer leurs soldats de la même manière est mal vu. Politiquement, cette absence de réciprocité pourrait rejeter le Canada, contre le gré d'une majorité de la population, dans le camp des États-Unis.

Non que les États-Unis soient moins intransigeants que les Européens. Ils dictent une stratégie en Afghanistan qui n'est pas clairement la meilleure et ils refusent d'en déroger.

Il me semble que le Canada se pose trois questions qui sont rarement énoncées explicitement, mais qui peuvent s'articuler ainsi :

D'abord, le gouvernement canadien voudrait-il entériner de nouvelles tactiques ou stratégies en Afghanistan? Certains éléments de l'opposition, à commencer par Stéphane Dion, serait en faveur d'une révision du mandat canadien, dans le sens des idées du Senlis Council au besoin. Il faut bien comprendre toutefois que le Canada ne pourrait pas adopter sa propre ligne de conduite en Afghanistan sans coordonner ses faits et gestes avec ses alliés. Ou du moins, admettons que sa latitude pour ce faire serait limitée.

Ensuite, si le Canada voulait adopter de nouvelles tactiques ou stratégies, l'OTAN — à commencer par les États-Unis — accepterait-il d'écouter les suggestions canadiennes? Le Canada est en train de payer le prix fort en Afghanistan. Un refus d'écouter de la part de l'OTAN serait un nouveau camouflet pour le Canada dans le cadre de l'Alliance dont il est un des membres fondateurs.

Enfin, il reste à savoir si l'alliance, à défaut d'écouter le Canada réclamant éventuellement un changement de stratégie ou de tactiques, consentira à partager plus équitablement l'effort de guerre. Ce serait la moindre des choses pour une véritable alliance, mais elle a fait la sourde oreille à Riga. Les Européens ont-ils bien compris qu'il s'agit d'une alliance, et non d'une police d'assurance qu'ils ont contracté pour éviter de retomber dans les luttes intestines qui ont ravagé leur continent au courant du siècle dernier? Et même quand on contracte une police d'assurance, il faut bien payer les primes...

Libellés : Afghanistan, Canada, Monde, Politique

Sagan, soupir

Ayant eu l'occasion d'écouter parler sa première femme cet automne, Lynn Margulis, j'étais déjà porté à me souvenir de Sagan. J'ai grandi en lisant ses classiques. Après avoir suivi religieusement la première diffusion de Cosmos, j'avais obtenu le livre éponyme en traduction française, puis j'avais acquis en anglais Comet. Et j'avais bien entendu sur mes tablettes Cosmic Connection, Broca's Brain et The Dragons of Eden en livre de poche. Sagan n'était pas de ceux qui crachaient sur la science-fiction : non seulement il citait Burroughs, mais il avait signé un roman (Contact) sur le tard. Tout en vulgarisant la science et l'exploration spatiale, il ne méprisait pas non plus d'écrire avec passion sur l'histoire des sciences et des techniques. Cette combinaison d'intérêts est toujours au cœur de ce que je fais.

André Gide aurait souvent dit (ou non) en répondant à la question de savoir qui était le plus grand poète français, que c'était « Victor Hugo, hélas ! ». Le sens de l'interjection n'est pas si clair. Gide regrettait-il que ce fût un auteur si prolifique qu'il avait parfois versé dans la facilité? Ou regrettait-il qu'il n'eût pas été remplacé depuis sa mort?

(Ce que Gide a écrit dans le volume 24 de la revue L'Ermitage en 1902, en réponse à la question un peu longuette de la rédaction : QUEL EST VOTRE POÈTE? Il s'agit, bien entendu, du XIXe siècle; et, pour éviter un double emploi avec de précédentes consultations (l'élection d'un prince des poètes, etc.), nous demandons que l'on n'indique ici aucun poète vivant., c'est quelque chose de légèrement différent : « Hugo, — hélas ! ». On peut aussi lire là-dessus Justin O'Brien dans The French Review en avril 1964.)

Aux États-Unis, bon nombre d'astronomes et d'historiens des sciences, si on leur demandait qui était le plus grand vulgarisateur des sciences et de leur histoire, répondraient sans doute, eux aussi, « Carl Sagan, hélas ! » Car on lui reproche beaucoup de péchés. Les uns trouvent qu'il a trop souvent fait intervenir, dans ses textes sur l'astronomie, sa passion pour la recherche d'autres intelligences dans l'Univers. Les autres trouvent surannée sa conviction progressiste que la science est la meilleure voie de l'élévation humaine.

Mais ce soupir exprime sans doute la même part de regret présente dans la réponse de Gide. Même si des vulgarisateurs brillants (et plus érudits encore) ont pris la relève de Sagan, ils n'ont pas conquis la même audience. Et donc, Carl Sagan nous manque encore...

Libellés : Astronomie, Histoire, Sciences, Vulgarisation

2006-12-17

Anniversaire

comme des animaux tapis au fond d'un gîte,

à l'abri des rameaux que leur terreur agite,

ou détalant au loin de peur d'un coup tiré ?

D'où viennent les rappels qui font regretter

ce qui n'a jamais été dit — tempus fugit —

ce qui n'a pas été fait ? Ah, que l'on cogite

quand ne restent que des images arrêtées !

D'où vient la douleur que l'on croyait éteinte

sous la cendre du cœur, mais dont la sombre plainte

érupte encore du cratère usé des ans ?

L'absence est un ciel vide, un long silence,

une rive déserte qu'érode le temps...

et des questions murmurées avec insistance

Libellés : Poème

2006-12-16

Le chant du chargé de cours

Debout ! les forçats des corrections sans fin !

Adieu au travail du soir jusqu'au matin !

Renonçons à nos salaires sans équité

Rejetons le contrat enchaînant l'exploité

Nous serons des savants, jamais plus des pantins

Esclaves de vos cours, debout, c'est enfantin,

Le monde va changer avant la Nativité !

C'est la lutte finale ici et maintenant

Fini le temps des sans-grade et des lieutenants

La raison tonne dans nos bureaux de misère

Demain, ramassons les derniers examens

Fêtons pour oublier les avanies d'hier...

au retour nous serons toujours moins que rien

(En puisant mon inspiration de L'Internationale d'Eugène Pottier, bien sûr, mais aussi de ma collègue de l'Université Carleton, Anne Galloway.)

Libellés : Poème

2006-12-15

La mémoire de Jean Chrétien...

S'agit-il de sa version de l'incident Bill Clennett? Ou serait-il en train de confondre cet incident (en février 1996) avec l'attentat d'André Dallaire quelques mois plus tôt (en novembre 1995)? Dans les deux cas, c'est loin d'être clair qu'il y avait un rapport avec de quelconques coupures budgétaires. Il ne serait pas le premier politicien à enjoliver la vérité, mais ce ne serait pas la première fois d'ailleurs qu'il brode un peu...

En octobre 1996, Chrétien avait raconté à des élèves de Winnipeg qu'il rencontrait régulièrement un robineux d'Ottawa pour parler de choses et d'autres. Les journalistes avaient été incapables de retrouver cette personne et il me semble que Chrétien avait fini par admettre qu'il avait rapproché et combiné plusieurs conversations différentes avec des clochards pour créer cet ami imaginaire.

On dirait qu'il n'a pas perdu la main.

Libellés : Canada, Cognition, Histoire, Politique, Psychologie

2006-12-14

Les brunes et les blondes

Les blondes sont des mutantes (et les rousses sont des goules), mais les brunes sont plus belles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'hypothèse avancée par un blogueur grec, Dienekes, qui s'intéresse à l'anthropologie. L'évolution des blondes tiendrait en partie à l'environnement hostile de l'Europe au sortir de la dernière ère glaciaire, mais la beauté du visage des blondes serait une fonction de leur blondeur.

Comment? En bref, Dienekes propose qu'avoir les cheveux blonds auraient avantagé les femmes qui en ont, quel que soit l'attrait de leur conformation faciale, parce que les cheveux pâles ne fixent pas l'attention sur un visage pâle tandis que des cheveux sombres autour d'un visage pâle jouent le rôle d'un cadre qui fixe l'attention sur les traits du visage, par effet de contraste.

Ainsi, si la beauté du visage joue un rôle dans la sélection pour la reproduction, les beautés brunes et pâles seraient soumises à une sélection plus rigoureuse en fonction de leurs traits puisque ceux-ci ne sauraient passer inaperçus, tandis que les blondes réussiraient à faire oublier leurs visages... Ceci se traduirait, en principe, par une plus grande variété de traits chez les blondes de souche européenne, en allant de la Valkyrie teutonne aux traits taillés à la hache jusqu'aux sylphides les plus éthérées...

Je ne sais s'il faut prendre cette théorie au sérieux, mais il est vrai que j'ai toujours trouvé que les visages des brunes étaient plus fascinants, en particulier ceux qui correspondent au (mythique) type irlandais que les Anglais aimaient peindre au dix-neuvième siècle (voir ici la toile The Irish Girl de Ford Madox Brown), au visage très pâle encadré par des cheveux très noirs...

Libellés : Évolution, Psychologie, Théorie

2006-12-13

Les idées qui se perdent

Mon regard d'auteur de science-fiction s'est toutefois attaché à un autre aspect de l'histoire. Si je me fie aux reportages que j'ai entendus, il aurait fallu près d'une journée aux chercheurs pour retrouver les bouées et gilets de sauvetage lancés à l'eau par les marins du navire lorsque la vague avait emporté Laura Gainey.

N'étaient-ils pas équipés de balises radio? Il semblerait que non. Pourtant, ce ne serait sûrement pas compliqué de nos jours d'adjoindre un petit émetteur à pile aux gilets de sauvetage d'un navire. (Un brevet d'invention accordé aux États-Unis mentionne une telle idée.) D'autres reportages ont présenté les avions munis de détecteurs sensibles aux infrarouges comme s'ils disposaient de l'équipement le plus perfectionné possible. Pendant ce temps, des navires cherchaient Laura Gainey comme on l'aurait cherchée il y a cent ou mille ans — c'est-à-dire qu'ils employaient des vigies et se fiaient à des paires d'yeux...

Il me semble que si j'étais marin à bord d'un navire en haute mer, je ne trouverais pas trop exigeant de remplacer une fois tous les six ou douze mois la pile de l'émetteur d'un gilet de sauvetage (comme on le fait avec les détecteurs de fumée)...

Libellés : Réflexion, Technologie

2006-12-12

Les derniers feux du XIXe siècle

Du coup, la continuité humaine des vivants ne remonte plus qu'à 1891.

C'est en soi déjà étonnant. Cela veut dire qu'il reste un certain nombre de personnes qui avaient l'âge de raison (sinon celui de la majorité) lorsqu'un certain archiduc autrichien est mort à Sarajevo. Des personnes qui auraient pu côtoyer la reine Victoria, Albert Einstein ou Charles Darwin... ou Jules Verne.

Certes, dans la plupart des cas, les grands aînés n'ont que des souvenirs épars de leur jeunesse et n'ont jamais côtoyé les personnages qui sont restés dans les annales. Il semble même y avoir un lien entre la longévité et les longues vies tranquilles. Et un autre entre la longévité et le sexe féminin... Il ne reste presque plus de vétérans (masculins) de la Première Guerre mondiale. Pourtant, les quelques survivants sont nés presque dix ans après les détenteurs des records actuels de longévité. La guerre (cela n'a rien d'étonnant), ou peut-être leur sexe biologique, aura donc écourté la vie de cette cohorte.

(Hôpital du corps expéditionnaire de l'armée des États-Unis en France en 1918. — Library of Congress)

(Hôpital du corps expéditionnaire de l'armée des États-Unis en France en 1918. — Library of Congress) Néanmoins, s'il y a peu de témoins des grands événements de l'Histoire parmi les grands aînés, ils constituent un lien avec des époques oubliées. À défaut d'avoir été au front ou d'avoir participé aux grands événements politiques, scientifiques ou culturels du siècle, ils ont arpenté des villes qui n'existent plus ou parcouru des avenues encore neuves de villes qui nous semblent maintenant historiques. Ils nous permettent aussi de relativiser notre propre existence...

(Avenue Léopold II, Ostende, Belgique, vers 1900. — Library of Congress)

(Avenue Léopold II, Ostende, Belgique, vers 1900. — Library of Congress)Un jour, la dernière survivante du XIXe siècle s'éteindra. Et je me sentirai beaucoup plus vieux, tout d'un coup.

Libellés : Démographie, Guerre, Histoire

Vêpres vénitiennes

Je parle du film, évidemment. Casino Royale raconte le déclin et le naufrage de l'humanité de l'agent secret britannique 007. Le film précédent avait donné dans la science-fiction, et pas à près. Le retour à la réalité est d'autant plus percutant.

Il y a certes quelques gadgets improbables dans le décor, mais la modernité technologique se contente sans peine de téléphones cellulaires et autres ordinateurs portables. L'invraisemblance est plutôt au rendez-vous dans les dernières scènes qui se passent à Venise. J'ai la flemme d'aller voir sur internet comment on justifie l'écroulement dans l'eau de ce palazzo mineur. Aux dernières nouvelles, les maisons de Venise n'étaient pas des palais flottants... Et la profondeur requise pour engloutir cette demeure de deux ou trois étages semble bien improbable, au moins aussi improbable que la navigation des mêmes canaux par le Nautilus de Nemo dans The League of Extraordinary Gentlemen...

Casino Royale est le premier roman de Fleming que j'ai lu, peut-être même avant d'avoir vu mon premier Bond au cinéma. De mémoire, le roman se passait dans la France de l'après-guerre et ne manquait pas d'atmosphère. Lorsque le film arrive au Monténégro actuel (un choix intéressant, puisque la guerre civile yougoslave n'est pas si lointaine, mais le cadre n'est exploité que pour ses décors d'époque), l'intrigue commence à se rapprocher beaucoup de celle du roman.

Malheureusement, sans doute pour flatter le public étatsunien dans le sens du poil, les créateurs du film ont substitué le poker au baccarat (chemin de fer) comme jeu au centre de l'affrontement entre Bond et Le Chiffre. Dans le roman de Fleming, ce choix justifiait la stratégie de l'agent secret puisque le baccarat est un jeu de cartes dont les probabilités sont relativement faciles à calculer pour les joueurs. Le poker est bien différent. De fait, la narration se rabat sur les bluffs pratiqués par chaque joueur. Comme le soupçonne la comptable britannique qui flanque Bond, Vesper Lynd, le poker est beaucoup plus aléatoire...

Qu'est-ce qui a le moins vieilli dans la série des aventures de Bond? Peut-être bien que c'est le luxe. Il y a toujours des riches et des pauvres, comme il y a quarante ans. Les films ont parfois misé sur l'exotisme, ou sur les gadgets et les machines, mais ils ont souvent misé aussi sur la vie des gens riches et célèbres. Les ennemis de Bond sont souvent riches à millions (Le Chiffre en financier véreux qui mise cent millions de dollars sur une manigance boursière n'est pas une exception), ce qui permet à l'agent de vivre la vie dorée de ses ennemis... avant de les abattre. Ce qui en fait une sorte de Robin des Bois — qui, ne l'oublions pas, était aussi un aristocrate dans plusieurs versions du mythe.

L'obscénité du grand luxe fascine les spectateurs, mais il rend aussi les adversaires de Bond immédiatement antipathiques. La fin de Casino Royale nous montre un petit château, sans doute dans le coin du lac Como ou du lac de Garde, qui est justement l'humble logis du manipulateur responsable de tout.

Les agents secrets ont toujours appartenu à l'heure de la brunante, entre chien et loup, car ils sont justement quelque part entre les deux, entre le chien domestiqué et le loup sans loi. Le film joue sur cette trouble ambiguïté en nous présentant un agent secret qui se laisse aller à aimer, mais qui se montre également aussi impitoyable, voire cruel, qu'on s'y attendrait de la part d'un agent autorisé à tuer.

Le prochain Spiderman nous montrera un héros qui bascule du côté de la nuit. La force de Bond, en principe, est d'être un visiteur aguerri des ténèbres. Les films n'ont pas toujours misé sur cette dimension du personnage; Bond a toujours été celui qui livre la marchandise, le mâle qui performe, de sorte qu'il était parfaitement naturel de le faire jouer dans des films où il accomplissait avec succès une mission officielle, avant de conclure en acceptant une mission beaucoup plus intime et tout aussi masculine. Cette fois, Casino Royale se termine sur autre chose, qui ressemble plutôt à l'amorce d'une série qui formera un tout plus organique.

On verra.

Libellés : Films

2006-12-07

Le plaisir de la rétribution

Schadenfreude? Peut-être, mais il me semble qu'il est aussi permis d'éprouver un certain plaisir quand la déesse Nemesis descend sur terre et fait œuvre de justice.

L'Irak est une des catastrophes humaines de notre temps. Même si les statistiques restent floues, il y a de bonnes raisons de croire que la mortalité directe et indirecte attribuable à l'invasion se compare au minimum aux pertes humaines par le tsunami de décembre 2004. Autrement dit, la somme des morts violentes et des morts de maladies en sus des décès attendus à la fin du régime baathiste pourrait bel et bien dépasser les 200 000 personnes en trois ans et demi.

Mais contrairement au tsunami, l'invasion de l'Irak a été décidée par d'autres personnes. Il y a des coupables. Mais y a-t-il eu des responsables?

Bush et Blair ont été réélus. Aux États-Unis, certains des coupables les plus en vue ont été décorés, promus ou récompensés.

Ignatieff ne fait pas partie des coupables par commission, mais il a certainement fait partie du chœur des béni-oui-oui. Il a beau se défendre, il ne peut pas cacher qu'il s'est trompé sur plusieurs points, dont les armes de destruction massive et les capacités de l'administration Bush. Or, ce n'était pas exactement difficile de juger en 2002-2003 que le régime baathiste ne disposait certainement pas d'armes capables de menacer l'Europe ou l'Amérique du Nord. Tout au plus, pouvait-il avoir gardé sous le coude quelques stocks vieillissants et mal entretenus. Les données étaient publiques et un minimum de familiarité avec la gestion d'une infrastructure technologique permettait de conclure que la crainte citée par Bush de voir l'Irak faire exploser une bombe par surprise était hautement hypothétique.

Quant aux capacités de l'administration en matière de reconstruction et de libéralisation d'anciennes dictatures, elles étaient déjà évidentes. Sans parler des anciennes déclarations de Bush (« I would be very careful about using our troops as nation builders »), les États-Unis avaient déjà commencé à larguer l'Afghanistan en 2002. Il fallait donc une solide dose d'aveuglement pour croire que les États-Unis de Bush (et de Halliburton) auraient à cœur les intérêts futurs des Irakiens.

La naïveté d'Ignatieff s'étend jusqu'à ses écrits sur l'utilité de la torture. Il est contre la torture et toute forme d'interrogatoire musclé, mais il cède à l'illusion policière qui consiste à croire que seule la torture pourrait mettre au jour des secrets susceptibles d'éviter des désastres. Il existe certes des cas d'aveux obtenus par la torture qui ont eu des résultats concrets (démantèlement de réseaux, par exemple), mais l'efficacité de la torture se borne principalement à ces deux choses — la reconnaissance forcée de sa culpabilité (réelle ou non) et l'aveu des noms de complices (réels ou non). Dans l'histoire du renseignement, les détails opérationnels ont le plus souvent été obtenus par l'interception des communications d'autrui (on connaît le déchiffrement du code Enigma durant la Seconde Guerre mondiale, mais il y a d'autres cas). Il est beaucoup plus difficile de prouver que les arrestations des membres d'un réseau auront fait avorter des opérations qui n'auraient pas été contrecarrées autrement.

Bref, Ignatieff s'est trompé sur une des plus grandes questions de notre temps, et lourdement. Il n'est pas mauvais qu'il en paie le prix.

Libellés : Canada, Histoire, Irak, Politique

2006-12-06

Pour vaincre les pourriels

Et, de temps en temps, je regrette l'ancien temps.

Autrefois, il n'y avait pas de pourriels. Ils sont apparus d'abord dans les forums, mais il était facile alors de les ignorer. Puis, ils sont apparus dans les boîtes à lettres, mais il était encore possible de bombarder les adresses d'origine pour les décourager. Puis, les expéditeurs ont appris à déguiser leur identité, à créer de nouvelles adresses, à en créer de fausses... C'était le début de la fin.

Mais les pourriels sont toujours faciles à reconnaître. Aujourd'hui encore, deux de mes boîtes à lettres sont opérées en mode texte et je n'ai aucun mal à déceler d'un coup d'œil les messages frauduleux, et ceci sans avoir à gaspiller de la bande passante en ouvrant des images qui sont parfois des liens vers des sites suspects. En fait, dans la plupart des cas, je peux effacer 90% des pourriels parce que les intitulés sont en anglais, sont grevés de fautes ou correspondent aux mêmes grandes catégories d'escroqueries.

Du coup, on voit toute la différence qu'il y a encore entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Je peux éliminer de nombreux pourriels sur la base d'une poignée de mots (entre autres, parce que je connais mes correspondants et parce que je sais que la plupart s'expriment dans une langue correcte), mais les logiciels de filtrage actuels doivent passer tout le message au crible, et sans obtenir un résultat équivalent.

La solution passera sans doute un jour soit par une attaque du mal à la racine (en poursuivant les criminels) soit par une identification de plus en plus serrée des logiciels et de leurs propriétaires. Quand les logiciels sauront tout ce que je sais, ils seront beaucoup plus performants. Mais j'aurai renoncé à une partie de ma vie privée...

Il paraît que les nouveaux pourriels convainquent un certain nombre de pigeons d'acheter les actions des compagnies vantées par les destinataires, ce qui profite aux détenteurs d'actions dont la valeur monte ou aux propriétaires qui peuvent revendre au prix fort. Il me semble qu'il devrait y avoir là un moyen de retracer les coupables, en y mettant le temps. Ce qui est clair, en revanche, c'est qu'il ne faut pas compter sur les pigeons. D'eux, on ne se débarrassera jamais. Barnum (ou un certain Hannum) avait raison.

L'autre jour, un expert fixait à 5% des destinataires le taux de naïfs. Cela me semble élevé, mais, en fin de semaine, un journaliste suisse expliquait à la radio que son enquête sur les cas rapportés de signalements d'OVNI montrait que 10% des cas étaient inexplicables. Les témoins semblaient de bonne foi et rien ne permettait de croire à une méprise avec un phénomène connu. Il fallait donc croire à la véracité des témoignages, ou croire qu'il s'agissait d'affabulations... de bonne foi, peut-être.

En tout cas, le taux de réponses aux pourriels me semble être une aussi bonne mesure de la crédulité aveugle que le pourcentage de cas inexpliqués d'OVNIs. Après tout, selon Stewart Guthrie, la suggestibilité est une qualité sans doute sélectionnée par l'évolution. Il est préférable de voir des choses qui n'existent pas que de ne pas voir des choses qui existent. Le seuil de discrimination est donc très bas chez l'humain, d'où l'existence des pourriels, malheureusement.

Libellés : Informatique, Psychologie, Réflexion

2006-12-04

La nouvelle mathématique électorale canadienne

C'est-à-dire que le Québec ne compte plus que 10 ou 15% des sièges potentiels pour un parti fédéraliste. Quand le Québec comptait un tiers des sièges envisageables pour le Parti libéral, on ne pouvait pas ignorer ses choix. Maintenant, au grand dam des ténors québécois du Parti libéral, on peut sacrifier le Québec si les gains ailleurs sont plus grands.