2006-01-31

Modifier le mode de scrutin au Québec

— le choix du scrutin uninominal à un tour ou d'un autre mode de scrution, dont un mode de scrutin proportionnel;

— l'adoption de mesures particulières pour encourager l'élection des femmes, des autochtones ou des membres des communautés ethnoculturelles à l'Assemblée nationale;

— des réformes de la tenue des élections (vote par anticipation prolongé, vote par correspondance pour tous, révision facilitée de la liste électorale, vote au bureau du directeur de scrutin, élections à date fixe, vote électronique, jour du vote).

J'ai déjà exprimé plusieurs fois des avis sur la représentation proportionnelle ou la façon de tenir des élections. Maintenant, c'est au tour de tout le monde de s'exprimer. Et ne nous trompons pas sur l'importance des enjeux, ils pourraient être déterminants... Le site de la Commission offre, outre un calendrier des séances publiques, un formulaire de consultation interactif et relativement bref, un questionnaire de réflexion déjà plus costaud (.PDF) et aussi un cahier d'information (.PDF).

On peut en penser ce qu'on voudra, mais personne ne pourra se plaindre de ne pas être en mesure de s'exprimer...

2006-01-30

Arsène Lupin et les autres (1)

Parmi les autres auteurs, il faut signaler Kim Newman et Brian Stableford du Royaume-Uni, Serge Lehman, Xavier Mauméjean, Sylvie Miller et Philippe Ward de la France, ainsi que plusieurs écrivains des États-Unis.

Ce n'était pas la première fois que je m'amusais dans cette veine. En 1996, ma nouvelle « Les escrocs » dans Solaris 117 rendait hommage à l'inimitable Simon Templar. Et ma seconde nouvelle (« Le Maire ») dans la défunte revue imagine... en 1985 était un pastiche conscient et assumé d'un épisode de Fondation, par Isaac Asimov.

Mais les aventures d'Arsène Lupin figurent parmi mes lectures favorites depuis plus longtemps encore. Je me souviens qu'à l'école primaire, j'avais lu et relu La Demeure mystérieuse.

En revanche, L'île des trente cercueils m'avait terrifié par sa bizarrerie et ses passages horrifiants. Pendant longtemps, je n'avais pas relu ce roman de Leblanc, ou seulement en me blindant à l'avance. Mais de tous les hauts lieux de l'épopée lupinienne, c'est pourtant l'île de Sark (devenue Sarek dans le roman) que j'ai visitée avant les autres. Hasard de mes voyages? Je ne crois pas. Je pense qu'elle a beaucoup contribué à me convaincre de rendre visite en 1990 aux Îles anglo-normandes, les Channel Islands qui sont tout ce que la Couronne britannique a gardé de ses anciennes possessions françaises.

J'ai fait escale à Sark le 25 juin 1990, en route pour Guernsey, puis je suis revenu le lendemain pour une visite prolongée. (Tiens, je me demande si je ne lisais pas un vieux space-opéra d'Aldiss ou Stableford?) La mer était démontée et secouait fort la petite vedette partie de Jersey. Je n'ai jamais été aussi près de succomber au mal de mer (et certains des gamins qui faisaient le voyage à bord du même bateau ont bel et bien eu la nausée), mais je me suis concentré sur la lecture des journaux que j'avais achetés au départ de Jersey. Je cherchais peut-être des nouvelles du Canada puisque, le 23 juin au soir, à 11h15, je m'étais fait accueillir à Saint-Malo par une hôtelière qui m'annonça que le Canada était kaput — en raison de l'échec de l'Accord constitutionnel du Lac Meech.

L'île de Sark, exception faite du remblai construit par des prisonniers lors de l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, ressemble beaucoup à l'île de « Sarek » décrite par Leblanc. Il y a même une péninsule presque détachée du reste de l'île, comme dans le roman, mais, si je me souviens bien, elle n'abritait qu'une ferme et des vergers en 1990, et non un manoir. La châtelaine de Sark (qui interdisait l'emploi de voitures sur l'île, ce qui fait que j'avais loué une bicyclette en débarquant) demeurait plutôt au centre de l'île, où elle entretenait de superbes jardins.

Et il y a bel et bien des grottes, comme dans le roman (piège infernal à part). En compagnie d'une vacancière, j'ai escaladé les éboulis au pied d'une falaise jusqu'au seuil d'une caverne à proximité de la lande de l'Eperquerie (ou de l'Etarquerie?). Comme le temps était plutôt gris et pluvieux, des bancs de brume balayaient la lande quand j'ai poussé jusque là à vélo. J'ai pu me croire — brièvement — seul sur sur l'île...

Libellés : Livres

2006-01-29

Les États-Unis vus par Tocqueville et Lévy

Spécialiste auto-proclamé des enquêtes sur le terrain, ce qui ne le sauve pas de certaines erreurs ou approximations, Lévy lance ces jours-ci son trentième ouvrage, American Vertigo. Selon l'auteur, il s'agit d'un livre anti-anti-américain. Journal de voyage que lui a commandé la revue Atlantic Monthly, il tiendrait de l'investigation et de l'essai, le tout étant placé sous le signe d'Alexis de Tocqueville. En effet, la rédaction du Atlantic Monthly (revue fondée vingt-cinq ans seulement après le voyage de Tocqueville en 1831-1832) désirait avoir le point de vue renouvelé d'un observateur français sur les États-Unis d'Amérique.

Ce que nous signale La Presse ce dimanche à Montréal, c'est un livre caractéristique de la méthode BHL, au point de verser dans le comique. Alors que l'ouvrage se réclame d'abord de Kerouac, comment donc voyage BHL sur les routes mythiques de l'Amérique? Sur le pouce? En train? À bord d'un autobus Greyhound comme le commun des mortels? Au volant d'un vieux camper, comme Steinbeck dans ses Travels with Charley, ou d'une bonne grosse Américaine, de marque Ford ou GM (voire d'un Hummer)? Le cul posé sur une Harley-Davidson? Ou en combinant l'auto-stop et l'autobus Greyhound, comme le chantaient Simon et Garfunkel dans « America » ?

Non. BHL n'a jamais appris à conduire. S'il voyage en voiture et parcourt 22 500 km, découvrant plusieurs villes, visitant cinq prisons dont Guantanamo, rencontrant de nombreuses vedettes et des gens ordinaires, c'est en grande partie grâce à un chauffeur. C'est original, mais mieux vaut ne pas savoir ce qu'en penserait ce pauvre Jack...

Et qu'en penserait Alexis de Tocqueville? On peut trouver de quoi justifier presque n'importe quel point de vue sur les États-Unis dans De la démocratie en Amérique. BHL rejetterait l'idée selon laquelle les habitants des États-Unis sont foncièrement impérialistes (je me demande ce qu'en penseraient les Mohicans) ou sur le point de sombrer dans une forme de fascisme... Eh bien, Tocqueville avait peut-être mieux pressenti certains dangers qui guettaient la démocratie étatsunienne : « Comment nier l'incroyable influence qu'exerce la gloire militaire sur l'esprit du peuple ? Le général Jackson que les Américains ont choisi deux fois pour le placer à leur tête, est un homme d'un caractère violent et d'une capacité moyenne; rien dans tout le cours de sa carrière n'avait jamais prouvé qu'il eût les qualités requises pour gouverner un peuple libre: aussi la majorité des classes éclairées de l'Union lui a toujours été contraire. Qui donc l'a placé sur le siège du Président et l'y maintient encore? Le souvenir d'une victoire remportée par lui, il y a vingt ans, sous les murs de la Nouvelle-Orléans; or, cette victoire de la Nouvelle-Orléans est un fait d'armes fort ordinaire dont on ne saurait s'occuper longtemps que dans un pays où l'on ne donne point de batailles; et le peuple qui se laisse ainsi entraîner par le prestige de la gloire est, à coup sûr, le plus froid, le plus calculateur, le moins militaire, et, si je puis m'exprimer ainsi, le plus prosaïque de tous les peuples du monde. » Cela ne vous rappelle pas un président porté aux nues après que les États-Unis aient été attaqués comme par les Anglais en 1814?

Ce respect exacerbé de la chose militaire explique sans doute la facilité avec laquelle les États-Unis se permettent d'oublier certains articles des conventions de La Haye de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui remontent pourtant aux versions les plus anciennes des traités portant la signature de leurs représentants. Ainsi, le 18 octobre 1907, les États-Unis d'Amérique signaient la Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre ainsi que son Annexe (Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre). Le 27 novembre 1909, la Convention était ratifiée par les États-Unis.

Elle comprend, par exemple, les articles suivants, dont la lecture doit se faire à la lumière de révélations récentes :

Article 46. L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes, doivent être respectés. La propriété privée ne peut pas être confisquée.

Article 50. Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.

Quand c'est au nom de la nécessité militaire ou de ce qui justement n'est pas militairement nécessaire, ces engagements s'oublient aussi facilement qu'un autre engagement décrit dans un article de la Convention de 1907 :

Article 56. Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'État, seront traités comme la propriété privée. Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'œuvres d'art et de science, est interdite et doit être poursuivie.

Mais peut-être que pour juger les États-Unis, il aurait fallu se rendre en Irak...

Libellés : États-Unis, Livres

2006-01-28

Participation électorale

En 2005, ces trois chercheurs ont donc choisi deux villages de l'État du New Hampshire. Dans le premier, ils ont organisé une petite fête (avec clowns, DJ, barbe-à-papa et popote en plein air) aux portes du bureau de scrutin. Dans l'autre, le vote avait lieu comme d'habitude. Or, près de 1500 électeurs ont voté dans le premier cas, tandis que le second village n'avait attiré que 400 électeurs. Ils en concluent qu'un contexte plus festif favoriserait la participation.

En tout cas, je suis assez porté à croire qu'une amélioration de la logistique du vote, en particulier en multipliant les lieux de vote, ne ferait pas de mal. (À l'ère de l'informatique, pourquoi donc ne pourrait-on pas voter dans n'importe quel bureau, partout en ville?) Pour aller voter lundi dernier, j'ai dû marcher plus de deux kilomètres sur des trottoirs glacés ou enneigés (sans compter quelques volées de marches à monter et descendre aussi dans ces conditions hivernales) et j'ai eu une pensée pour les moins ingambes que moins. En ville, tout le monde n'a pas une voiture et les transports en commun dans une circonscription aussi grande que la mienne ne facilitent pas toujours la tâche de se rendre dans le bon bureau de scrutin. Certes, voter n'avait rien de particulièrement ardu, mais si on veut augmenter le niveau de participation, il faudrait s'interroger sur de nouvelles pistes.

Même si cela coûterait plus cher, par exemple, on pourrait multiplier les bureaux de scrutin. Au lieu de tout centraliser en un seul endroit, on trouverait des mini-bureaux de scrutin dans de nombreux lieux publics — et même dans les rez-de-chaussée de grands immeubles (il faut aller là où se trouvent les électeurs). Dans les restaurants et les centres commerciaux, par exemple. Dans certains cas, les bureaux ne seraient pas ouverts en permanence; ils pourraient viser les heures de grande affluence. Le départ au travail le matin. Le retour au foyer le soir. Le magasinage ou la pause repas durant l'heure du midi. Les frais de sécurité et de transport des urnes seraient plus élevés, mais il serait aussi plus difficile d'oublier qu'il y a élection, car l'électeur moyen ne pourrait se rendre nulle part sans tomber sur un isoloir... Tout simplement.

Sociologiquement, on relève aussi le nombre en baisse des jeunes électeurs. Apparemment qu'ils ne se sentent pas concernés... Parmi les hypothèses qu'on ne semble pas formuler très souvent mais qu'il me semblerait évident d'examiner, il y a deux choses : la longueur croissante des études postsecondaires et la paupérisation relative des jeunes couples et travailleurs. En effet, il y a quelques décennies, les jeunes passaient pour la plupart directement de l'école au marché du travail. En quelques années, ils fondaient une famille et acquéraient un foyer. Or, quand on a un bien et une position dans la société à défendre, sans parler des enfants, on se sent concerné par beaucoup plus de mesures politiques que si on est un simple étudiant toujours accaparé par l'université, un chômeur précarisé par les jobines et les contrats à court terme ou même un célibataire au travail mais encore simple locataire dans la cité.

Comme on le sait, la participation électorale est beaucoup plus basse aux États-Unis. Et la société étatsunienne est de plus en plus polarisée entre riches et pauvres, ceux-ci devenant de plus en plus nombreux. Faut-il s'étonner que les exclus de la prospérité ne se soucient pas de voter?

On ne voudrait pas réduire le nombre d'étudiants (mais il s'agit de faciliter le vote sur place à l'université, et non dans leur région d'origine). Par contre, il faudrait se pencher sur l'appauvrissement des jeunes. En luttant contre cet appauvrissement, on découvrirait peut-être un plus grand intérêt pour les enjeux et les rendez-vous électoraux...

Libellés : Canada, Élections, Politique

2006-01-27

La SF à l'écran... en 1954

Pour en juger, il suffit de jeter un coup d'œil aux images du film Destination Lune de George Pal en 1954. Lors de la Convention de Tilff, j'avais récupéré quelques pièces relevant de ce que les

archivistes et les bibliothécaires appellent en anglais des ephemera. On parle ici de coupures de journaux, de brochures, de feuilles volantes, etc. Autant de documents qui ont pour caractéristique commune d'avoir été créés dans un but éphémère. De fait, le papier de mauvaise qualité a souvent jauni au fil des ans; il est devenu friable et cassant; et les reproductions qui étaient au départ de mauvaise qualité ne se sont pas améliorées. Mais il peut en rester suffisamment pour évoquer le passé... Dans ce cas-ci, notre machine à voyager dans le temps est un fascicule destiné, de toute évidence, à de jeunes lecteurs. À des jeunes qui fréquentaient assidûment les salles de cinéma? Sans doute.

archivistes et les bibliothécaires appellent en anglais des ephemera. On parle ici de coupures de journaux, de brochures, de feuilles volantes, etc. Autant de documents qui ont pour caractéristique commune d'avoir été créés dans un but éphémère. De fait, le papier de mauvaise qualité a souvent jauni au fil des ans; il est devenu friable et cassant; et les reproductions qui étaient au départ de mauvaise qualité ne se sont pas améliorées. Mais il peut en rester suffisamment pour évoquer le passé... Dans ce cas-ci, notre machine à voyager dans le temps est un fascicule destiné, de toute évidence, à de jeunes lecteurs. À des jeunes qui fréquentaient assidûment les salles de cinéma? Sans doute.Le 17 juin 1954, le nouveau numéro de Junior donne sa première page à un film de science-fiction. Pour appâter les lecteurs, le film au complet devient un petit roman-photo dans les pages du fascicule.

Qu'est-ce que Destination Lune? Il s'agit bien sûr de Destination Moon, lointainement inspiré du roman Rocketship Galileo de Robert A. Heinlein. Heinlein lui-même a participé à la scénarisation du film, en collaboration avec Rip Van Ronkel et James O'Hanlon. Quant aux acteurs, dont je pourrais citer les noms, disons qu'ils ne sont pas passés à l'histoire.

Alors que le roman jeunesse de Heinlein faisait intervenir de méchants Nazis disposant d'une base sur la Lune, le film s'en tient à un récit beaucoup plus plat, dont les péripéties sont plutôt fournies par les imprévus du voyage. Sur la Lune, on ne trouve personne et les quatre voyageurs vont surtout récolter des échantillons et réaliser des observations. Ce qui, en fin de compte, était assez bien vu.

La rédaction de Junior, comme on peut le voir peut-être dans la reproduction ci-dessus de la première page du roman-photo, invoque dès les premières lignes le nom de Jules Verne. En

La rédaction de Junior, comme on peut le voir peut-être dans la reproduction ci-dessus de la première page du roman-photo, invoque dès les premières lignes le nom de Jules Verne. En  revanche, dans la reproduction au centre, on retrouve plutôt des couchettes adaptées aux grandes accélérations comme celles d'Hergé dans les albums de Tintin Objectif Lune et On a marché sur la Lune, de 1950 à 1954. Le film s'essaie aussi au tournage des extérieurs, comme on le voit dans la reproduction de droite. Nous sommes loin des somptueux effets spéciaux des films plus récents. La fusée est un objet aux lignes extrêmement dépouillées. Après tout, l'aérodynamisme a ses droits — la fusée des protagonistes doit traverser l'atmosphère dans les deux sens, à des vitesses élevées, alors qu'en principe, les astronefs moins profilés s'en tiennent exclusivement aux déplacements dans le vide... Là aussi, nous sommes loin des astronefs baroques ou biscornus de la science-fiction de George Lucas et de tous ses successeurs.

revanche, dans la reproduction au centre, on retrouve plutôt des couchettes adaptées aux grandes accélérations comme celles d'Hergé dans les albums de Tintin Objectif Lune et On a marché sur la Lune, de 1950 à 1954. Le film s'essaie aussi au tournage des extérieurs, comme on le voit dans la reproduction de droite. Nous sommes loin des somptueux effets spéciaux des films plus récents. La fusée est un objet aux lignes extrêmement dépouillées. Après tout, l'aérodynamisme a ses droits — la fusée des protagonistes doit traverser l'atmosphère dans les deux sens, à des vitesses élevées, alors qu'en principe, les astronefs moins profilés s'en tiennent exclusivement aux déplacements dans le vide... Là aussi, nous sommes loin des astronefs baroques ou biscornus de la science-fiction de George Lucas et de tous ses successeurs.

Comme dernière image, je retiens ce gros plan sur les explorateurs de la lune, dont les scaphandres ont une allure singulière. Mais c'est ce qui fait le charme nostalgique des films de cette époque...

Libellés : Films, Science-fiction

2006-01-26

Les jours noirs de la NASA

Le 27 janvier 1967, l'équipage de ce qui aurait sans doute été le vol de la mission Apollo 1 s'entraîne dans une capsule de la base de Cap Kennedy. La porte de la capsule ouvre vers l'intérieur et l'habitacle est rempli d'oxygène pur. Quand un fil exposé met le feu à un conduit d'éthylène glycol, l'incendie se propage avec une rapidité fulgurante et les gaz dégagés par la combustion de matériaux inflammables exercent une telle pression sur la porte qu'elle ne peut pas être ouverte de l'intérieur. Trois hommes périssent : Virgil Grissom, Edward H. White et Roger Chaffee.

Le 28 janvier 1986, il y aura vingt ans samedi, la navette Challenger décollait de la base de Cap Cañaveral. Cinquante-neuf secondes plus tard, une fuite du carburant de la fusée d'appoint allait entraîner en quatorze secondes l'éclatement de l'assemblage complexe de la navette, du réservoir principal et des deux fusées d'appoint. La navette proprement dite, soumise à des forces excessives, se casse en deux. L'arrière de la navette est détruite dans une boule de feu massive résultant de la déflagration du réservoir principal. Les deux fusées d'appoint, qui sont plus solides, se détachent et poursuivent sur leur lancée, suivant des trajectoires erratiques avant d'être détruites par une commande radio qui déclenche une explosion interne. L'avant de la navette échappe à la boule de feu et retombe vers l'océan en chute libre. La chute dure deux minutes, durant lesquelles au moins deux des astronautes ont eu le temps de déclencher une pièce d'équipement les fournissant en oxygène. Mais la dépressurisation brutale a sans doute entraîné une perte de conscience rapide et la rencontre avec l'océan une mort définitive. Cinq hommes et deux femmes périssent : Francis Scobee, Michael J. Smith, Judith Resnik, Ellison Onizuka, Ronald McNair, Gregory Jarvis et Christa McAuliffe.

Ce jour-là, j'étais à l'école secondaire Louis-Riel. Je n'étais sans doute pas en classe. En train de lire ou d'étudier dans la bibliothèque, peut-être? Mais je me souviens que l'assistant du ou de la bibliothécaire a rassemblé plusieurs étudiants dans un local attenant où il y avait une télévision. Et c'est ainsi que j'ai vu jouer et rejouer à l'écran la destruction de la navette. La réception n'était pas très bonne et, comme plusieurs l'ont fait remarquer, la traînée de nuées blanches dessinée en plein ciel n'avait en rien l'air meurtrier. Mais si les commentateurs ont exprimé quelque espoir de retrouver des survivants, cela n'a pas duré.

Il y a dix ans environ, j'ai visité la stèle dressée en leur honneur dans le cimetière d'Arlington, en bordure de Washington.

Et le 1er février 2003, la navette Columbia a quitté l'orbite pour rallier la base de Cap Cañaveral. Même si quelques personnes redoutaient le pire, la catastrophe a pris tout le monde par surprise. Les débris égrenés dans le sillage de la navette et les données aberrantes fournies par la télémétrie sont passés inaperçus. Mais, tout ce temps, la brèche crée dans une aile par le choc d'un morceau de mousse isolante détaché du réservoir principal s'agrandissait en laissant pénétrer à l'intérieur du fuselage des gaz surchauffés. En quelques instants, l'aile s'est désintégrée et la navette aussi, rayant le ciel matinal du Texas de traits enflammés rappelant un cortège d'étoiles filantes, petites et grosses. Cinq hommes et deux femmes périssent : Rick D. Husband, William C. McCool, Michael P. Anderson, Ilan Ramon, Kalpana Chawla, David M. Brown et Laurel Clark.

La navette Columbia avait complété le premier vol d'une navette le 14 avril 1981. À l'école intermédiaire Pauline-Vanier, on avait rassemblé une classe ou plusieurs pour laisser les étudiants assister à l'atterrissage à la télévision. J'étais là, rêveur. Cela fera bientôt vingt-cinq ans...

Fragments d'histoire familiale (2)

Un petit portefeuille pour cliché figurait parmi les possessions de mon grand-père français, Louis Mérant. Celui-ci avait obtenu un diplôme d'ingénieur de l'Institut Catholique d'Arts et Métiers de Lille en 1928. Même si c'était moins prestigieux qu'un diplôme de l'École nationale et que le sobriquet convoité de gadzart, on le retrouve quelques années plus tard en train de participer aux essais du paquebot mythique Normandie, sur la conception ou la construction des chaudières duquel il aurait travaillé... Un certain nombre d'instantanés retrouvés dans ce portefeuille portent des indications de sa main à l'endos (ceux où il apparaît n'ont pas été pris par lui, de toute évidence), qui semblent confirmer qu'il a pu suivre plusieurs étapes de la construction. Ainsi, la photo ci-contre nous montre le Normandie en cale sèche. La bande blanche, que l'on ne voit plus dans les photos du paquebot complété une fois à l'eau, fait trois mètres de hauteur. La partie supérieure de cette bande est très exactement à 11,2 mètres au-dessus des tins. Au-dessus, on découvre une ancre pendante, une ancre rentrée dans l'écubier central et une troisième que l'on ne peut pas distinguer sous cet angle. Le trou de la partie supérieure sert à passer le câble de remorquage.

Un petit portefeuille pour cliché figurait parmi les possessions de mon grand-père français, Louis Mérant. Celui-ci avait obtenu un diplôme d'ingénieur de l'Institut Catholique d'Arts et Métiers de Lille en 1928. Même si c'était moins prestigieux qu'un diplôme de l'École nationale et que le sobriquet convoité de gadzart, on le retrouve quelques années plus tard en train de participer aux essais du paquebot mythique Normandie, sur la conception ou la construction des chaudières duquel il aurait travaillé... Un certain nombre d'instantanés retrouvés dans ce portefeuille portent des indications de sa main à l'endos (ceux où il apparaît n'ont pas été pris par lui, de toute évidence), qui semblent confirmer qu'il a pu suivre plusieurs étapes de la construction. Ainsi, la photo ci-contre nous montre le Normandie en cale sèche. La bande blanche, que l'on ne voit plus dans les photos du paquebot complété une fois à l'eau, fait trois mètres de hauteur. La partie supérieure de cette bande est très exactement à 11,2 mètres au-dessus des tins. Au-dessus, on découvre une ancre pendante, une ancre rentrée dans l'écubier central et une troisième que l'on ne peut pas distinguer sous cet angle. Le trou de la partie supérieure sert à passer le câble de remorquage.La photo suivante montre le Normandie à son quai d'armement. Il a quitté (momentanément?) sa cale sèche pour se prêter à des travaux de construction additionnels. Des échafaudages entourent deux cheminées sur trois et des équipes semblent travailler sur la finition de la coque. Les aménagements intérieurs sont sans doute incomplets, car le haut de la bande blanche apparaît au ras des vagues. Notez qu'une ancre au moins a été jetée.

C'est sans doute au cours de ces travaux que le Normandie a été doté d'un poste de radar parmi les plus performants de l'époque. L'histoire du radar néglige souvent les apports français, pourtant affirmés par des témoignages et des documents de premier ordre. Le Normandie n'avait pas grand-chose à envier aux plus grands transatlantiques de son époque. Long de 314 mètres et large de 36 mètres, il jaugeait 79 000 tonnes. Avec son tirant d'eau de 12 mètres, il pouvait atteindre 30 nœuds en transportant 3600 passagers ainsi que 1416 hommes ou femmes pour le service. La circonférence d'une cheminée atteint 49 mètres. Le poids des chaînes d'ancres est de 151 tonnes, celui des ancres de 17 tonnes et celui de chaque hélice pas moins de 23 tonnes. Au départ de Saint-Nazaire en mai 1935, en route pour ses essais en mer, il présente un aspect des plus impressionnants comme on le voit dans la photo ci-contre.

C'est sans doute au cours de ces travaux que le Normandie a été doté d'un poste de radar parmi les plus performants de l'époque. L'histoire du radar néglige souvent les apports français, pourtant affirmés par des témoignages et des documents de premier ordre. Le Normandie n'avait pas grand-chose à envier aux plus grands transatlantiques de son époque. Long de 314 mètres et large de 36 mètres, il jaugeait 79 000 tonnes. Avec son tirant d'eau de 12 mètres, il pouvait atteindre 30 nœuds en transportant 3600 passagers ainsi que 1416 hommes ou femmes pour le service. La circonférence d'une cheminée atteint 49 mètres. Le poids des chaînes d'ancres est de 151 tonnes, celui des ancres de 17 tonnes et celui de chaque hélice pas moins de 23 tonnes. Au départ de Saint-Nazaire en mai 1935, en route pour ses essais en mer, il présente un aspect des plus impressionnants comme on le voit dans la photo ci-contre.En cliquant sur la photo ci-dessus ou la photo suivante, il devrait être possible de distinguer les nombreuses personnes qui sont debout sur les superstructures du paquebot.

Le Normandie a certainement fière allure dans ces photos. Les aménagements intérieurs étaient à la hauteur. À bord, le navire comptait 1100 postes téléphoniques et le restaurant principal était un endroit mythique avec son décor Art Déco. En principe, celui-ci devait ressembler au restaurant du paquebot Île-de-France qui a été reproduit par Jacques Carlu (1890-1976) à Montréal, au neuvième étage du légendaire grand magasin Eaton. J'ai eu l'occasion d'y manger deux ou trois fois avant que la liquidation des magasins Eaton entraîne la fermeture du restaurant. C'était somptueux. On pouvait effectivement se croire transporté dans le passé, au temps du jazz et des cocktails des années 20 et 30.

Le Normandie a certainement fière allure dans ces photos. Les aménagements intérieurs étaient à la hauteur. À bord, le navire comptait 1100 postes téléphoniques et le restaurant principal était un endroit mythique avec son décor Art Déco. En principe, celui-ci devait ressembler au restaurant du paquebot Île-de-France qui a été reproduit par Jacques Carlu (1890-1976) à Montréal, au neuvième étage du légendaire grand magasin Eaton. J'ai eu l'occasion d'y manger deux ou trois fois avant que la liquidation des magasins Eaton entraîne la fermeture du restaurant. C'était somptueux. On pouvait effectivement se croire transporté dans le passé, au temps du jazz et des cocktails des années 20 et 30.

Quelques heures plus tard, le Normandie abordait la haute mer en doublant le phare de Villès-Martin (1862), à gauche sur la photo ci-contre. Un rite de passage que le Queen Mary 2 a aussi connu, beaucoup plus récemment... Les choses sérieuses pouvaient commencer! Les essais en mer ont eu lieu à l'occasion d'un voyage qui avait pour destination Le Havre. Le paquebot a rejoint ce port le 11 mai. En chemin, il a mouillé dans la rade de Brest, comme l'atteste une photo que je n'inclus pas ici.

Quelques heures plus tard, le Normandie abordait la haute mer en doublant le phare de Villès-Martin (1862), à gauche sur la photo ci-contre. Un rite de passage que le Queen Mary 2 a aussi connu, beaucoup plus récemment... Les choses sérieuses pouvaient commencer! Les essais en mer ont eu lieu à l'occasion d'un voyage qui avait pour destination Le Havre. Le paquebot a rejoint ce port le 11 mai. En chemin, il a mouillé dans la rade de Brest, comme l'atteste une photo que je n'inclus pas ici. Le passage du Raz de Sein a lieu le mercredi 8 mai. Le capitaine tente alors une manœuvre qui tiendra les passagers en haleine. Le navire pique droit sur le phare de la Vieille et, à une distance sans doute fixée d'avance, un vigoureux coup de barre est donné afin de permettre au paquebot d'en faire le tour. Angle de barre : 25 degrés. Gîte : 16 degrés.

Reste la question de la vitesse. Dans la photo ci-dessous à gauche, la petite bande de bons copains en manteaux de cuir (Serreau, Mérant et Moyon, de gauche à droite, puis Névo en costume et un cinquième larron) vient de braver les embruns à l'avant du Normandie alors que le paquebot atteignait une vitesse de 28,7 nœuds. D'où les manteaux et bérets...

Dans la photo tout en bas, ce sont les mêmes qui profitent d'un moment plus calme du voyage. Louis Mérant est assis à gauche, puis Leriche, Halgand (?) et Moyon. L'identité de ces compagnons de voyage retrouvés dans plusieurs photos reste un mystère pour l'instant. Il faudrait sans doute fouiller dans les papiers du grand-père, que je n'ai pas. On se contentera donc de leur envier à tous ce voyage inaugural à bord d'un paquebot exceptionnel.

2006-01-24

La science-fiction de la Grande Guerre

Au Canada, on la retrouve plutôt dans Similia similibus ou La Guerre au Canada : essai romantique sur un sujet d'actualité (1916) d'Ulric Barthe (1853-1921). Illustré par Charles Huot et L. Brouilly, le roman est une uchronie qui ne va pas jusqu'au bout de son audace — mais qui se contente d'évoquer les horreurs et les atrocités propres aux troupes prussiennes afin d'encourager les Québécois à s'enrôler sous les drapeaux. (Durant la Grande Guerre, il n'y a pas eu de mobilisation générale ou de conscription au Canada avant 1917.)

L'ouvrage rappelle plutôt L'éclat d'obus, une aventure d'Arsène Lupin a posteriori (qui ne fait qu'une apparition, insérée dans l'édition de 1923) signée par Maurice Leblanc. Avant l'édition de 1916 chez Lafitte, le roman était paru en plusieurs épisodes sous la forme d'un feuilleton dans Le Journal en 1915; la plupart des sources disponibles indiquent une parution du 21 septembre au 7 novembre, mais on trouve aussi des dates s'échelonnant du 5 mars au 16 décembre. En effet, Barthe nous montre une invasion allemande de Québec préparée en sous-main de longue date, tout comme les Hohenzollern dans le roman de Leblanc avaient planifié la prise-éclair d'une place-forte de la frontière au moyen d'un tunnel creusé en secret. Le thème était apparemment répandu à cette époque. Dans un roman pour enfants, La petite fée de Pierreclose (1916), Pierre Perrault décrit la construction d'une fortification souterraine sous le château de Pierreclose avant la guerre pour favoriser l'invasion. La jeune protagoniste du nom de Jacqueline a dix ans, ce qui suggère à quel point on désirait marteler dans la tête de tous cette idée d'une offensive allemande préparée de manière sournoise et depuis longtemps — expliquant ainsi les revers français du début de la guerre.

Tout comme l'ouvrage de Barthe, le roman de Leblanc faisait aussi allusion aux exemples de la brutalité prussienne dont la rumeur circulait, prenant ainsi les couleurs de la propagande officielle.

Dans l'illustration de Huot ci-dessus, on voit les troupes prussiennes défiler, si je ne me trompe pas, devant ce qui est maintenant le palais de justice dans le Vieux-Québec, avec la cathédrale au fond. Néanmoins, la résistance va s'organiser et permettre au héros de l'histoire de confondre un traître allemand. En fin de compte, pourtant, il ne s'agit que d'un rêve...

Il faut interpréter de manière serrée l'avant-propos de l'auteur pour accorder à l'ouvrage le statut d'uchronie, mais il semble bien possible que Barthe tente de dire que si la guerre n'avait pas commencé en 1914, les Allemands auraient eu le temps de pousser leurs préparatifs de manière à exécuter l'invasion dépeinte dans son roman.

J'ai cru un temps que le roman de Barthe avait pu inspirer « L'invasion imaginaire de Val-Hébert », un volet d'une série scénarisée par Paul Gury, Notre Canada, et radiodiffusée durant la Seconde Guerre mondiale par Radio-Canada, du 25 septembre 1942 au 21 mai 1943. Le feuilleton commandité par le ministère des Munitions et des Approvisionnements avait pour action principale (« L'histoire de Colin Ross ») les démêlés d'un Canadien rusé avec un espion nazi qui se faisait appeler Colin Ross et qu'il faisait tourner en bourrique. Val-Hébert était un village laurentien occupé par les Allemands; le déroulement de cette occupation était présenté à la fois comme le scénario rêvé par l'espion nazi et comme « la reconstitution exacte, aux noms près, de ce qui s'est passé dans une centaine de villages de l'Europe occupée». Toutefois, il semble bien que cette série était le pendant francophone d'une série anglophone, Nazi Eyes on Canada. Créée en 1942, celle-ci avait pour but de vendre des Bons de la Victoire. Mi-propagande, mi-publicité, donc.

Il y a aussi une allusion à la guerre et au Kaiser dans Les aventures extraordinaires de deux Canayens de Jules Jéhin (1918), mais il s'agit surtout de conclure avec une pirouette un roman dont l'intérêt principal est la machine volante des protagonistes. (Ceux-ci enlèvent Guillaume II afin de le convaincre de mettre fin à la Grande Guerre.) L'écriture étant datée de 1918, le sujet était d'actualité, mais la fin de la guerre semblait sans doute si proche qu'un texte entièrement consacré à la guerre aurait risqué d'être rattrapé par les événements.

On pourrait aussi citer Le réveil d'un peuple d'Édouard Garand et Albert Fournier, écrit en 1918 dans la foulée des émeutes contre la conscription qui firent des morts à Québec durant des Pâques sanglantes, mais ce roman n'a jamais été publié et je n'en connais qu'un état incomplet, sous la forme d'un tapuscrit illustré par Fournier. L'intrigue, plutôt vindicative, raconte la vengeance québécoise qui s'exerce en 1926 à l'encontre de la Grande-Bretagne (et non du reste du Canada) pour les exactions de 1918...

Libellés : Canada, Livres, Science-fiction

Premier ministre à l'essai

Paul Martin annonce qu'il se retire et Stephen Harper sera appelé à former le prochain gouvernment par la gouverneure-générale. Mais les espérances des Conservateurs retombent. Ils auront un gouvernement ultra-minoritaire et non la majorité apparue comme un mirage à l'horizon des sondages, il y a quelques semaines.

Une coalition est-elle possible? Il faut d'abord poser que le Bloc Québécois est hors-jeu. Les Conservateurs auraient donc le choix de s'allier aux Libéraux ou au NPD. Ils sont plus proches des Libéraux que du NPD, mais un parti au chef en partance pourrait-il conclure une alliance? Reste le NPD. Et André Arthur. Ensemble, les Conservateurs, le NPD et André Arthur pourraient disposer d'une majorité absolue — selon l'évolution des ultimes décomptes cette nuit. Moins le président de la chambre (forcément Conservateur), ils pourraient avoir les 154 voix qu'il leur faudrait. (Pour l'instant, il leur manque toujours une voix...)

Est-ce envisageable? J'ignore ce qu'André Arthur pourrait réclamer. Mais je crois que le NPD devrait exiger le prix fort, c'est-à-dire la réforme du mode de scrutin, soit la représentation proportionnelle soit une représentation plus équitable des citadins. Car il est clair que le NPD est un des plus grands perdants, une fois de plus, dans le cadre du mode de scrutin canadien. Avec 17,5% des voix, il obtient 9,1% des sièges en ce moment, tandis que le Bloc obtient 16,2% des sièges avec 10,5% des voix. (Mais le Parti Vert est certainement le plus cruellement floué : avec 4,5% des voix, il n'a aucune représentation.) Il faudrait que le NPD accepte d'entériner des politiques diamétralement opposées à ses convictions, à court terme, afin d'en tirer un bénéfice à long terme. À mon avis, toute autre entente entre les Conservateurs et le NPD serait un marché de dupes, en particulier pour le NPD.

Mais ce sont les seules possibilités. Il semble donc que le gouvernement conservateur sera obligé de gouverner comme les Libéraux de Paul Martin, en concluant des alliances au cas par cas. Difficile d'envier Stephen Harper, mais il a creusé sa propre tombe. Il a suffi d'une phrase malencontreuse, on dirait, pour faire douter de ce qu'il préparait pour le Canada. En évoquant un Sénat libéral, une fonction publique libérale et des juges libéraux, il a révélé d'abord une espèce de paranoïa assez présente dans l'extrême-droite mais qui n'était pas ce que l'électorat canadien recherchait. Bien plus qu'un changement d'orientations politiques, les électeurs désiraient de toute évidence un changement du personnel politique. Ensuite, il a semé le doute en suscitant la question de savoir ce qu'il planifiait qui serait à ce point contraire aux convictions de toute la Cour suprême, de toute la fonction publique et de tout le Sénat...

Dès lors, Stephen Harper ne se battait plus contre Paul Martin. Il se battait contre le fantôme de Michael Harris en Ontario et il se battait contre le spectre du néo-conservatisme de George W. Bush. De toute évidence, il a sous-estimé leur influence sur l'électorat, en particulier en Ontario et en Colombie-Britannique. Et dans les grandes villes du pays, où se trouvent souvent les circonscriptions les plus pauvres et les plus sensibles aux dangers d'un programme d'extrême-droite, il n'aura donc aucun député.

La prochaine élection s'annonce déjà, mais gageons que le Bloc Québécois ne sera pas si pressé cette fois de faire tomber le gouvernement conservateur. Les Conservateurs ont grugé le vote et les sièges bloquistes au Québec. Ils pourraient continuer à le faire, en particulier s'ils arrivent à s'entendre entre temps avec Mario Dumont et avec le gouvernement de Jean Charest, ce qui pourrait redonner un certain lustre au fédéralisme (mais à quel prix?).

Le choix des enjeux des Conservateurs durant la prochaine session parlementaire sera crucial. Un vote libre sur les mariages entre conjoints de même sexe sera une promesse facilement tenue. La baisse de la TPS aussi. Mais que se passera-t-il si Harper tente de faire sortir le Canada du traité de Kyoto? Surtout s'il tente de le faire durant les premiers mois de son administration? Comme les commentateurs le font déjà remarquer, le chef des Libéraux en 1979 avait également annoncé qu'il se retirait — pour mieux revenir lorsque les Progressistes Conservateurs avaient été défaits quelques mois plus tard.

On ne va pas s'ennuyer.

2006-01-23

Sarah est de retour

Cette célèbre salière créée en France vers 1541 avait été dérobée à un musée de Vienne où je l'avais vue en 1990. (Le 8 août 1990 : dans mes notes, j'avais retenu trois noms de ma visite-éclair du Kunsthistorisches Museum, soit Cellini, Raphaël et Vélasquez!) La police autrichienne a craint le pire pour cette saliera qu'ils avaient affublée du nom de code de Sarah. Mais elle est indemne, semble-t-il.

Ironie du sort, le voleur en savait moins sur l'objet volé que moi-même en 1990 et n'a appris que par les journaux la valeur et l'intérêt historique de la saliera de Cellini. Évidemment, c'est que j'avais lu Ascanio d'Alexandre Dumas, qui dresse un portrait relativement flatteur de Benvenuto Cellini, le célèbre orfèvre de la Renaissance. (Dans la réalité, sa propre autobiographie ne le montre pas sous un jour très flatteur.) Du coup, j'avais longuement contemplé cette salière dont l'ornementation surchargée et les matériaux précieux faisaient oublier l'humble fonction de l'objet...

Encore qu'il faille se rappeler qu'à l'époque, le sel n'était pas si bon marché. On n'était peut-être plus au temps où la rémunération versée pour acheter du sel (sal en latin) portait le nom de salarium, ancêtre de notre mot «salaire», mais le sel n'était pas encore un condiment banal.

Libellés : Arts, Histoire, Voyages

2006-01-21

Science et fiction chez Verne

Un romantisme tragique s'impose aussi. Le sort du prédécesseur des jeunes naufragés, le marin français François Baudoin, a de quoi hanter l'imagination. Vivre et mourir seul sur une île déserte... La découverte de l'île et de sa faune fascine aussi. De façon moins nette peut-être que dans L'Île mystérieuse, la diversité des arbres et des plantes retient l'attention.

Maintenant, en relisant ces pages, le profane est frappé par certaines invraisemblances, dont la présence d'hippopotames (africains) et de certains fauves sur cette île de l'extrême-sud des Amériques. La présence de tous ces arbres utiles à la survie des naufragés est aussi suspecte. Elle semble bien commode : sur une île en principe sauvage, le hasard fait bien les choses...

Mais en lisant Collapse de Jared Diamond, j'ai songé à une explication possible. Diamond note la présence d'une multitude d'arbres utiles sur la petite île polynésienne de Tikopia dans le Pacifique. Au nombre des espèces introduites ou indigènes, on retrouve non seulement des cocotiers, arbres à pain et palmiers, mais aussi des arbres fruitiers fournissant des variétés d'amandes, de noix et de châtaignes, sans parler des arbres procurant des noix de bétel (aux propriétés soporifiques), des pommes et une écorce dont les îliens tiraient de quoi tisser leurs vêtements. Sous la ramée, le sol sert à la cultivation de bananiers, de patates douces et de taro. Ce qu'il faut souligner, cependant, c'est que cette énumération qui pourrait rappeler certains des romans verniens décrit non pas une jungle mais un verger. Certaines des espèces ont été apportées par les colonisateurs polynésiens et toutes sont sciemment cultivées, ou entretenues.

Les premiers explorateurs et botanistes des îles polynésiennes ont-ils rapporté de leurs voyages des comptes rendus trompeurs? Ont-ils pris des vergers (nettement plus complexes et variés que les vergers européens) pour des forêts vierges? Ou, s'ils connaissaient la nature de ces bosquets, ont-ils induit en erreur leurs lecteurs? Et, dernière question désormais évidente, Jules Verne a-t-il propagé leur erreur ou sa méprise dans ses romans?

Voilà la question.

2006-01-20

Le temps qu'il ne fait pas

L'année de l'éruption du volcan Tambora en Indonésie, en 1816, est parfois immortalisée comme l'année sans un été, les poussières injectées dans l'atmosphère terrestre ayant refroidi les températures estivales au point de réduire radicalement les récoltes dans plusieurs parties de l'hémisphère nord. Mais on dirait que nous nous acheminons maintenant vers des années sans

un hiver. Est-ce le réchauffement global qui se manifeste ainsi? Ce n'est pas impossible... Toutes proportions gardées, j'ai l'impression d'être en France plutôt qu'au Canada. La fin de l'hiver ressemblera-t-elle à ce que j'avais observé à Paris lors d'un voyage en mars 1986? Même s'il restait de la verdure dans les squares et les parcs de la ville, il restait aussi de la neige. Et un grand morceau de glace dans l'étang des Buttes-Chaumont, sous le pont cher aux suicidaires, comme on peut le voir dans la photo ci-contre, prise le 11 mars.

un hiver. Est-ce le réchauffement global qui se manifeste ainsi? Ce n'est pas impossible... Toutes proportions gardées, j'ai l'impression d'être en France plutôt qu'au Canada. La fin de l'hiver ressemblera-t-elle à ce que j'avais observé à Paris lors d'un voyage en mars 1986? Même s'il restait de la verdure dans les squares et les parcs de la ville, il restait aussi de la neige. Et un grand morceau de glace dans l'étang des Buttes-Chaumont, sous le pont cher aux suicidaires, comme on peut le voir dans la photo ci-contre, prise le 11 mars.En feuilletant mes photos de ce voyage, j'ai aussi retrouvé la photo ci-dessous, prise place de la Contrescarpe à Paris, parce que j'espérais retrouver l'hôtel où Hemingway avait logé un temps, durant les années folles. Je n'ai jamais approfondi ma recherche pour connaître l'adresse et l'emplacement exact de cet hôtel, mais un élément d'une photo m'a tiré l'œil. Voyez ci-dessous. Alors que le règne chaotique de Chirac Président se termine dans la confusion, les velléités, les déclarations tous azimuts et les mesures contradictoires, on peut se replonger dans le temps en cliquant sur cette photo qui montre quelques affiches électorales de l'équipe Chirac à la veille des élections qui feraient de lui le premier ministre sous Mitterrand. Petit effet de perspective : un clochard semble communier au pied de ces icônes... On notera à gauche l'étudiant (?) coiffé d'un authentique béret parisien...

2006-01-19

Les soucoupes de l'après-guerre

Est-ce un hasard qu'il ait fallu à des sociétés industrielles déboussolées une nouvelle figure de l'Autre? Dans la bande dessinée ci-dessous, on voit ces nouveaux visiteurs de Sirius faire figure de touristes américains et de naïfs. Je l'ai récupérée dans un dossier acheté aux enchères à la Convention nationale française de Tilff; elle semble dater de la fin de l'année 1954, à en juger par les nouvelles au revers, quelque part entre les accords de Genève (après Diên Biên Phu) et la Toussaint Rouge qui allait lancer la guerre d'Algérie...

Libellés : Histoire, Science-fiction

2006-01-18

Iconographie de la SFCF (2)

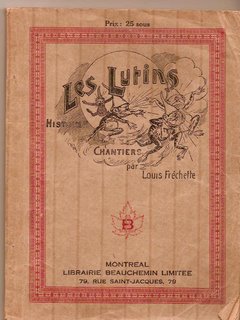

Le grand Louis Fréchette est parmi les plus connus de cette génération. Ses histoires de Jos Violon sont particulièrement intéressantes dans la mesure où le fantastique y repose sur des

méprises. Sous le ton badin, on trouve donc une critique de la crédulité populaire et un plaidoyer en faveur du progrès qui — il faut l'espérer, c'est sous-entendu — mettra à mal la superstition et la naïveté du peuple. Mais la plume de Louis Fréchette s'impose aussi par son art du portrait et du dialogue; c'est ce qui vaut à une histoire de chantier de Jos Violon, «Les Lutins», de donner son titre à un recueil beaucoup plus varié en 1919. On y retrouve aussi des légende et des essais à saveur historique, entre autres sur un homme fort (Grenon) et sur les coutumes électorales (pittoresques) du Canada français au dix-neuvième siècle. Même si le fantastique de Fréchette n'est parfois qu'illusoire, les illustrations d'Henri Julien contribuent à imposer le corpus du fantastique traditionnel québécois d'expression française qui, dès le tournant du vingtième siècle, fait bel et bien partie des meubles. Il s'agit clairement d'une acclimatation en terre canadienne des contes de fée et légendes du terroir français, mais le transfert a réussi.

méprises. Sous le ton badin, on trouve donc une critique de la crédulité populaire et un plaidoyer en faveur du progrès qui — il faut l'espérer, c'est sous-entendu — mettra à mal la superstition et la naïveté du peuple. Mais la plume de Louis Fréchette s'impose aussi par son art du portrait et du dialogue; c'est ce qui vaut à une histoire de chantier de Jos Violon, «Les Lutins», de donner son titre à un recueil beaucoup plus varié en 1919. On y retrouve aussi des légende et des essais à saveur historique, entre autres sur un homme fort (Grenon) et sur les coutumes électorales (pittoresques) du Canada français au dix-neuvième siècle. Même si le fantastique de Fréchette n'est parfois qu'illusoire, les illustrations d'Henri Julien contribuent à imposer le corpus du fantastique traditionnel québécois d'expression française qui, dès le tournant du vingtième siècle, fait bel et bien partie des meubles. Il s'agit clairement d'une acclimatation en terre canadienne des contes de fée et légendes du terroir français, mais le transfert a réussi.Au vingtième siècle, les adaptations et croisements se poursuivent. Emma Adèle Lacerte (1870-1935), née Bourgeois, fait partie des pionnières de la littérature jeunesse et, malgré ses affinités

pour la science-fiction de Jules Verne (aisément constatées dans son roman Némoville en 1917), elle opte d'emblée pour le fantastique dans son recueil Aux Douze Coups de Minuit. Même le mythe de l'Atlantide, qui s'apprête à bien des sauces, devient sous sa plume un autre cénacle de lutins, de fées et de génies... Comme elle s'adresse aux jeunes, elle amorce aussi de cette manière la tendance à réserver le fantastique pour les jeunes.

pour la science-fiction de Jules Verne (aisément constatées dans son roman Némoville en 1917), elle opte d'emblée pour le fantastique dans son recueil Aux Douze Coups de Minuit. Même le mythe de l'Atlantide, qui s'apprête à bien des sauces, devient sous sa plume un autre cénacle de lutins, de fées et de génies... Comme elle s'adresse aux jeunes, elle amorce aussi de cette manière la tendance à réserver le fantastique pour les jeunes.Le titre ramène d'abord les jeunes lecteurs au passé, puisque Lacerte commence par leur exposer la tradition de la bénédiction paternelle, donnée aux douze coups de minuit le jour de l'an. Mais les textes suivants versent plutôt dans le conte édifiant (une variante sur le thème du fils prodigue, une histoire de malédiction d'un avare) ou dans la fable qui fait parler les animaux.

En ce qui concerne l'iconographie, elle intéresse si peu la maison d'édition qu'il est assez difficile de trouver le nom de l'illustrateur qui signe cette couverture ou les illustrations intérieures. En fait, je le cherche encore...

À la rigueur, on assiste à une régression à cette époque. Louis Fréchette avait montré la voie d'un fantastique plus moderne, plus sceptique des ficelles traditionnelles, mais les auteurs de la

première moitié du vingtième siècle sont des néo-trads avant la lettre. Dans plus d'un texte, Lacerte fait le lien entre une coutume de l'ancien temps ou un mythe connu (l'Atlantide) et l'histoire qu'elle va raconter. La démarche de l'adaptation est avouée, certes, tout comme les hommages des chansonniers néo-trads actuels au Québec, mais le résultat en bout de ligne n'est pas si novateur. Ce qu'il y a encore de plus nouveau chez ces auteurs du vingtième siècle, c'est la diversité de leurs inspirations. Alors que les conteurs d'avant 1900 s'en tenaient au folklore du terroir et à l'Histoire sainte, les auteurs du vingtième siècle vont chercher leur inspiration plus loin. Lacerte se sert donc de l'Atlantide. Quant à Marie-Claire Daveluy, qui fait aussi partie des pionnières de la littérature jeunesse au Canada français, elle retourne au dix-septième siècle pour retrouver le conte de «L'oiseau bleu» de Marie Catherine d'Aulnoy (1650-1705). Dans la revue L'Oiseau bleu de la Société Saint-Jean-Baptiste, elle publie en 1929 une première version d'une histoire qui utilise l'oiseau bleu pour faire visiter à des jeunes le «pays des belles histoires». Dans l'édition de 1935 (réimprimée en 1946, comme on le voit à droite), cela inclut des visites au royaume de Madame d'Aulnoy, au royaume de Madame de Ségur, au royaume du Chanoine Schmid et au royaume des Mille et Une Nuits. Chemin faisant, les jeunes personnages croisent les héros de ces contes et légendes tout en connaissant diverses aventures. (On n'est franchement pas très loin de la démarche de Bryan Perro dans certains volumes de la saga d'Amos Daragon.)

première moitié du vingtième siècle sont des néo-trads avant la lettre. Dans plus d'un texte, Lacerte fait le lien entre une coutume de l'ancien temps ou un mythe connu (l'Atlantide) et l'histoire qu'elle va raconter. La démarche de l'adaptation est avouée, certes, tout comme les hommages des chansonniers néo-trads actuels au Québec, mais le résultat en bout de ligne n'est pas si novateur. Ce qu'il y a encore de plus nouveau chez ces auteurs du vingtième siècle, c'est la diversité de leurs inspirations. Alors que les conteurs d'avant 1900 s'en tenaient au folklore du terroir et à l'Histoire sainte, les auteurs du vingtième siècle vont chercher leur inspiration plus loin. Lacerte se sert donc de l'Atlantide. Quant à Marie-Claire Daveluy, qui fait aussi partie des pionnières de la littérature jeunesse au Canada français, elle retourne au dix-septième siècle pour retrouver le conte de «L'oiseau bleu» de Marie Catherine d'Aulnoy (1650-1705). Dans la revue L'Oiseau bleu de la Société Saint-Jean-Baptiste, elle publie en 1929 une première version d'une histoire qui utilise l'oiseau bleu pour faire visiter à des jeunes le «pays des belles histoires». Dans l'édition de 1935 (réimprimée en 1946, comme on le voit à droite), cela inclut des visites au royaume de Madame d'Aulnoy, au royaume de Madame de Ségur, au royaume du Chanoine Schmid et au royaume des Mille et Une Nuits. Chemin faisant, les jeunes personnages croisent les héros de ces contes et légendes tout en connaissant diverses aventures. (On n'est franchement pas très loin de la démarche de Bryan Perro dans certains volumes de la saga d'Amos Daragon.)Comme il manque la page titre de mon exemplaire, je ne sais pas si l'illustrateur de Sur les ailes de l'Oiseau bleu est cité, mais sa signature est lisible : J. McIsaac. Son travail, quoique

conventionnel, fournit le livre en illustrations abondantes et de niveau professionnel. (À en juger par l'habillement des personnages modernes, les illustrations pourraient avoir été réalisées dèes 1935. Ce serait à vérifier dans un exemplaire de cette édition.) La durabilité de cette tradition littéraire est confirmée par de nombreux autres livres pour jeunes publiés au Québec après la Seconde Guerre mondiale. On a ainsi Une histoire fantastique de Marie-Antoinette Grégoire-Coupal (1905-1984) qui nous offre les aventures d'un Petit Jean tout ce qu'il y a de plus classique. L'histoire se déroule dans un pays merveilleux, lui aussi droit sorti de la tradition des contes de fées (château, princesse, dragon, etc.). Mais le conte est présenté comme un conte, car l'écrivaine commence par nous présenter la maison familiale de son enfance à Napierville, où des enfants réclament de l'oncle Séraphin l'histoire du dragon à sept têtes. Bien entendu, l'oncle cèdera...

conventionnel, fournit le livre en illustrations abondantes et de niveau professionnel. (À en juger par l'habillement des personnages modernes, les illustrations pourraient avoir été réalisées dèes 1935. Ce serait à vérifier dans un exemplaire de cette édition.) La durabilité de cette tradition littéraire est confirmée par de nombreux autres livres pour jeunes publiés au Québec après la Seconde Guerre mondiale. On a ainsi Une histoire fantastique de Marie-Antoinette Grégoire-Coupal (1905-1984) qui nous offre les aventures d'un Petit Jean tout ce qu'il y a de plus classique. L'histoire se déroule dans un pays merveilleux, lui aussi droit sorti de la tradition des contes de fées (château, princesse, dragon, etc.). Mais le conte est présenté comme un conte, car l'écrivaine commence par nous présenter la maison familiale de son enfance à Napierville, où des enfants réclament de l'oncle Séraphin l'histoire du dragon à sept têtes. Bien entendu, l'oncle cèdera...L'illustrateur, Georges Lauda, est cité en page titre, même si, outre la couverture, il ne semble avoir exécuté qu'une seul illustration reproduite dans les pages intérieures. Il convient de noter que la couverture illustre non pas un épisode des aventures de Petit Jean, mais le moment du conte, quand l'oncle s'apprête à livrer la marchandise. Ainsi, des quatre couvertures reproduites ici, la seule à représenter franchement des créatures fantastiques est celle de 1919, pas nécessairement destinée aux enfants. (L'oiseau bleu de McIsaac n'est pas ouvertement surnaturel, même s'il peut sembler un peu inusité.)

Ce qui se retrouve souvent dans ce fantastique traditionnel, pour enfants ou non, c'est justement la présence d'un cadre ou d'une voix extérieure faisant du conte un conte et rien de plus. Il est donc inutile de prendre le fantastique au pied de la lettre ou de croire qu'il pourrait évoquer une autre réalité, susceptible d'être visitée autrement qu'en imagination. Il s'agit de quelque chose de raconté, ce qui repousse d'un cran toute la question de la vraisemblance.

La fantasy n'émerge au Québec qu'en s'affranchissant de cette contrainte. On entre de plain-pied dans la fantasy, sans se poser de questions. Il s'agit d'un monde, inaccessible peut-être,

mais d'un monde à part entière. Outre Ludovic (1983) de Daniel Sernine, un des premiers textes à s'inspirer des classiques anglo-américains (The Lord of the Rings, etc.), c'est Kadel (1986) de Luc Ainsley. La couverture d'Yves Labonté n'est pas particulièrement attirante, mais elle reflète peut-être l'incertitude quant aux sujets à illustrer. Les personnages évoquent surtout les héros classiques du conte : un roi, un chevalier en armure, un beau jeune homme, une demoiselle blonde, un guerrier cuirassé... Il reste le conseiller félon, en bas à gauche, qui doit peut-être son aspect à l'empereur illégitime de Star Wars, à la même époque.

mais d'un monde à part entière. Outre Ludovic (1983) de Daniel Sernine, un des premiers textes à s'inspirer des classiques anglo-américains (The Lord of the Rings, etc.), c'est Kadel (1986) de Luc Ainsley. La couverture d'Yves Labonté n'est pas particulièrement attirante, mais elle reflète peut-être l'incertitude quant aux sujets à illustrer. Les personnages évoquent surtout les héros classiques du conte : un roi, un chevalier en armure, un beau jeune homme, une demoiselle blonde, un guerrier cuirassé... Il reste le conseiller félon, en bas à gauche, qui doit peut-être son aspect à l'empereur illégitime de Star Wars, à la même époque.Kadel signalait l'arrivée d'une nouvelle génération. L'ouvrage avait remporté le prix Paul-Aimé Martin en 1985, à l'issue d'un concours pour jeunes auteurs commandité par les Éditions Fides et le Salon international du Livre de Québec, dans la catégorie Littérature de jeunesse. Luc Ainsley, né en 1965 et étudiant en lettres à l'Université du Québec à Chicoutimi, avait donc vingt ans ou moins lorsqu'il a rédigé ce roman. (Quelques années plus tard, je l'ai croisé à l'Université d'Ottawa, où il poursuivait ses études.) D'autres auteurs québécois l'ont suivi dans la voie de la fantasy, dont Philippe Gauthier, Joël Champetier, Yves Meynard, Laurent McAllister...

2006-01-17

De vraies réformes électorales, sans hâte

J'ai déjà dit qu'il y aurait des moyens moins radicaux d'améliorer la représentativité des élus, ne serait-ce qu'en réduisant les écarts de taille entre les circonscriptions, en particulier parce que ces écarts avantagent systématiquement les circonscriptions rurales et les orientations idéologiques qu'elles représentent.

En ce qui concerne la participation, y compris celle des jeunes, il y aurait sans doute d'autres voies pour l'améliorer, que des mesures récentes permettent de pressentir.

Par exemple, on pourrait remettre en question le principe même d'une campagne électorale. Quand on y pense, c'est un processus qui date sinon de l'âge de pierre du moins de l'ère pré-industrielle. Le concept de base, c'est de faire se rencontrer les électeurs et les gens qui sollicitent leur appui pour les représenter. À l'époque pré-industrielle, avant les médias de masse et les moyens de communication modernes, il fallait permettre aux candidats de circuler pour rencontrer en personne leurs électeurs ou du moins pour se montrer en public. Mais est-ce bien nécessaire aujourd'hui?

Au risque de caricaturer, imaginons que la campagne électorale puisse être réduite à quelques jours, le temps pour les partis de nommer leurs candidats dans chaque circonscription. Dès que ce serait fait, les électeurs consulteraient la page internet qui présenterait le candidat, ses qualités et les positions de son parti. Le vote aurait lieu le lendemain. Après tout, dans un pays moderne, la politique bénéficie d'une couverture médiatique au jour le jour. Pourquoi faudrait-il cinq semaines aux électeurs pour se décider? Dans la mesure où ceci concentrerait toute l'attention du pays sur quelques journées cruciales, il pourrait se créer un effet d'entraînement qui favoriserait la participation.

Si ceci semble improbable, imaginons autre chose. Par exemple, s'il est possible de plaider pour une campagne de plusieurs semaines afin de laisser du temps aux partis et candidats pour s'organiser tout en faisant l'éducation des électeurs distraits, ou trop occupés pour s'intéresser à la politique en temps ordinaire, est-il vraiment nécessaire de tenir le vote le dernier jour de la campagne? Logistiquement, c'était sans doute plus facile autrefois, mais le Canada est maintenant un pays riche. Il permet le vote par anticipation et le vote par courrier.

Alors, pourquoi ne pas permettre le vote à tout moment durant la campagne, entre la fin de la période de nomination des candidats et la clôture de la campagne? La dernière journée resterait l'occasion d'un vote massif, mais il deviendrait possible de se présenter dans une poignée de bureaux de scrutin durant toute cette période. Il serait aussi possible de voter par la poste avant l'échéance (les bulletins de vote reçus après la fin de la campagne seraient comptabilisés en temps et lieu; ils ne changeraient sans doute pas les résultats de manière significative dans la plupart des cas).

La vie des uns et des autres est de plus en plus occupée. Permettre le vote à tout moment ferait justice d'au moins un prétexte invoqué par les jeunes et moins jeunes pour ne pas voter, celui du manque de temps le jour du scrutin. Cela ne résoudrait pas tous les problèmes, mais cela pourrait aussi donner plus d'intensité et d'intérêt à la campagne, puisque chaque rebondissement entraînerait la possibilité d'une sanction immédiate dans les urnes. Les électeurs détiendraient un pouvoir supplémentaire... En même temps, ce serait une réforme gradualiste, qui s'inscrirait dans le prolongement des institutions existantes sans bouleverser le mode même de représentation.

Bonne ou mauvaise idée? Qui sait? Mais je note que l'émission Désautels de Radio-Canada organise un débat aujourd'hui (à la radio de la Première Chaîne) sur un sujet que j'avais relevé il y a plus d'un mois, soit la sur-représentation de circonscriptions électorales québécoises (dont cinq montréalaises) parmi les circonscriptions les plus pauvres du Canada. Des circonscriptions urbaines, et donc électoralement défavorisées...

Je ne suis peut-être qu'un peu en avance sur mon temps...

Libellés : Élections, Politique

2006-01-16

La cybernétique environnementale

Vous vous dites que ce n'est qu'un autre prophète de malheur? Sans doute, mais il faut quand même savoir que Lovelock est, avec Lynn Margulis, le concepteur de la théorie d'une biosphère terrestre active — qu'on appelle parfois Gaia. Son approche holistique de l'environnement terrestre lui a permis d'avancer que la biosphère terrestre était un système homéostatique dont les processus conspiraient en quelque sorte pour stabiliser un état des choses propice à la vie.

Maintenant, Lovelock prétend appliquer la même approche à la compréhension de la crise environnementale actuelle. Son analyse holistique, qui porte sur les mécanismes de régulation de l'écosphère, l'incline au pessimisme. Alors que ces mécanismes tendent d'habitude à stabiliser les paramètres vitaux de Gaia, le réchauffement global risque plutôt d'être amplifié par ces mécanismes dont l'opération est transformée par les prémices du réchauffement. (Lovelock cite l'exemple des glaces de l'Arctique. En fondant par la faute de l'effet de serre, elles vont exposer les eaux de l'océan Arctique, nettement plus sombres que ces glaces disparues et donc plus portées à absorber le rayonnement solaire incident qu'à le réfléchir. Le réchauffement ajoute ainsi une source de chaleur de plus à l'environnement terrestre, comme s'il en avait besoin.)

Après avoir parlé en faveur des centrales nucléaires en raison de l'urgence de contrecarrer l'effet de serre, Lovelock commence à désespérer. Il souligne au passage que certains facteurs, qui jouent encore en notre faveur, comme l'injection massive dans l'atmosphère d'aérosols d'origine industrielle, ce qui bloque une partie du rayonnement solaire, sont fragiles. Une récession économique ou une transformation des processus en cause pourrait nettoyer l'atmosphère et accroître le rayonnement solaire incident... De fait, il me semble que ceci a été plus ou moins observé après le 11 septembre 2001. Suite à l'interruption du trafic aérien, il ne se formait plus de traînées de condensation dans le sillage des réactés volant à haute altitude. Les scientifiques ont observé un effet perceptible sur la variation quotidienne des températures, mais sans pouvoir se prononcer sur la direction de l'effet. Quand on songe que les avions ne représentent qu'un élément parmi d'autres, on n'ose penser à ce qui arriverait si les activités humaines cessaient plus largement d'empoussiérer l'atmosphère.

L'assombrissement global (global dimming) fait partie des dimensions du problème du réchauffement global. Certaines données suggèrent que les mesures anti-pollution prises en Europe durant les années 1970 et 1980 (ainsi que la chute du communisme en Europe qui a entraîné la fermeture de nombreux établissements polluants) auraient ralenti ou même inversé cet assombrissement, permettant au réchauffement global de devenir plus évident (ce dont témoigne la série d'années «plus chaudes que jamais auparavant» depuis 1990).

En revanche, ce mécanisme d'assombrissement pourrait être la clé de l'optimisme qui fait cruellement défaut à Lovelock. En effet, il semble résulter de la création de nuages par les particules injectées dans l'atmosphère (qui servent de noyaux de condensation), car les nuages ont un albédo élevé. Or, une lettre parue dans le numéro du 25 août de la revue Nature indique que la désintégration d'une météorite de dix mètres dans l'atmosphère terrestre le 3 septembre 2004 aurait donné naissance à une explosion de 13 à 30 kilotonnes (très semblable dans l'hypothèse minimale à l'explosion de la bombe nucléaire qui dévasta Hiroshima) et à un vaste nuage de poussières de l'ordre du micron, repéré au-dessus de l'Antarctique.

Or, jusqu'à maintenant, les spécialistes croyaient que les météorites se dissipaient sous la forme d'une poussière beaucoup plus fine, qui ne risquait pas de contribuer de manière significative à la formation des nuages. Les auteurs soutiennent que les poussières aérosolisées de cette taille (entre 0,05 et 1 micron) peuvent demeurer dans l'atmosphère pendant des semaines ou des mois et avoir un effet majeur sur le climat. Elles dispersent un maximum de lumière incidente et favorisent la condensation — beaucoup plus que les poussières de la taille du nanomètre que les météorites étaient censées engendrer. Du coup, il va falloir refaire tous les calculs.

Mais aussi, ceci suggère un moyen de refroidir l'atmosphère terrestre. Déplacer un astéroïde, c'est une tâche difficile (et si on se trompe, toute la planète en pâtirait). Mais il serait plus facile, dans un avenir envisageable, pour une entreprise spatiale de bombarder la Terre avec des roches de 10 mètres de diamètre afin d'injecter suffisamment de micro-poussières pour à la fois assombrir et refroidir la planète... En fait, en reprenant et modifiant une idée d'Heinlein, on imaginera facilement des rampes de lancement lunaires qui largueraient sur la Terre de simples conteneurs de poussière lunaire (dont on aurait une provision quasi inépuisable), dont l'enveloppe serait aussi fragile que possible. Aucun risque pour la Terre, sauf ceux qu'entraînerait cette nouvelle pollution atmosphérique. Histoire de doubler les bénéfices, on peut imaginer que la poussière proviendrait d'une entreprise d'extraction de l'hélium-3...

Libellés : Effet de serre, Environnement, Espace

2006-01-15

Tristesse française

Cela dit, des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour dire que la France va mal. Banlieues coupées du reste du territoire. Chômage persistant malgré des améliorations marginales (et illusoires, selon certains). Déficits incontrôlés, dette incontrôlable. Classe politique vieillissante (et de moins en moins représentative). Position internationale en recul tant sur le front du commerce et de l'innovation que sur celui de l'influence, en Europe comme en Afrique. Niveau de vie moyen en perte de vitesse par rapport à des pays comme le Royaume-Uni.

Simple discours de circonstance, entonné par des chantres du déclin qui se vautrent avec complaisance dans les délices de l'hypercritique?

Les faits sont têtus, même s'ils ne sont souvent que passagers. Pour l'instant, il semble difficile, dans le sillage de la canicule de 2003 ou des violences urbaines de 2005 (sans parler d'incidents de parcours politiques comme l'irruption de Le Pen dans la présidentielle ou le rejet de la constitution européenne), de trop noircir le portrait. La conjoncture est ce qu'elle est. Elle peut changer, mais elle n'incline pas au jovialisme.

Mais ce qui me rend triste, c'est à quel point c'était prévisible. Depuis vingt ans, ils n'était pas si difficile d'identifier l'exclusion française des minorités visibles — de remarquer que les visages «basanés» n'étaient pas souvent visibles à la télé ou dans les arènes politiques alors qu'il était plus fréquent de les rencontrer dans les emplois les plus ordinaires de Paris — et de se dire que la France se préparait quelque chose comme les émeutes vécues aux États-Unis des décennies plus tôt. La France, souvent disposée à prendre les États-Unis comme exemple ou comme repoussoir, n'avait clairement rien appris de l'histoire récente des États-Unis en matière de lutte pour les droits des minorités et de mesures prises pour remédier aux erreurs du passé.

Même chose pour le déficit et la dette publique. Comme Canadien, et plus particulièrement comme résidant de la capitale, j'avais vécu en direct la dérive des finances publiques qui avait abouti aux années sales et brutales du milieu des années 90, quand l'administration fédérale et les gouvernements provinciaux sabraient dans les dépenses sans faire dans la dentelle. Il me suffisait de regarder la France aligner les déficits durant les années 90, y compris durant les années de vaches grasses, pour voir venir ce que le Canada avait connu vingt ans plus tôt. Les déficits étaient certes modestes et pas très élevés, mais ils se succédaient sans interruption. L'atteinte d'un point de non-retour était une certitude mathématique si la tendance se maintenait. Elle s'est maintenue.

Le plus déconcertant, c'est la timidité des réactions, comme si l'ampleur et le nombre des défis à relever étouffaient les velléités. Pourtant, il faudra bien tirer un jour la corde du parachute.

2006-01-14

Soleil couchant au soleil levant

Mais je me doutais bien que je ne trouverais nulle part ailleurs Le Soleil d'Alexandre Sokourov. Je n'ai pas vu les deux films réalisés par lui auparavant dans la même série, soit Moloch consacré à Hitler et Taurus à Lénine, mais les comptes rendus de son nouveau film consacré à l'empereur Hirohito m'ont appâté.

La narration n'est pas menée tambour battant comme dans les films hollywoodiens. Sokourov privilégie un texte ponctué non d'explosions et d'effets spéciaux mais de petites surprises. Les premières séquences nous font assister au réveil de l'Empereur; ses appartements semblent curieusement exigus et dépourvus de pompe, mais on finit par deviner qu'il est réduit à une vie souterraine dans un abri. Quand il sort de son logement lambrissé, cossu sans être luxueux, il se retrouve dans des corridors bétonnés, nus et sales. La défaite japonaise n'a pas besoin d'autre illustration.

En apparence, nous assistons à une seule journée durant la première heure, l'horaire de l'Empereur ayant été annoncé durant les premières minutes. En apparence toujours, Hirohito s'y conforme, passant d'une réunion du cabinet à une séance de travail dans un laboratoire de biologie marine. Mais la situation militaire évoquée dans une conversation avec les serviteurs, puis par les ministres, ne peut être réconciliée avec la proximité dans le temps d'un bombardement de Tokyo et de l'arrivée au cœur de l'enclave impériale de militaires américains venus chercher l'Empereur pour l'amener auprès du général MacArthur. Mais s'il y a télescopage, il fonctionne et il permet à Sokourov de placer au centre du film la question de la divinité de Hirohito et de ce qu'il peut faire pour son peuple — ou pour lui-même. En renonçant à sa divinité tout en conservant le trône, Hirohito sert-il le Japon ou ses propres intérêts?

L'absurdité du respect cérémonial et de la croyance à une essence exceptionnelle, qui ont piégé l'Empereur dans un statut à part qui l'empêche de trouver des interlocuteurs qu'il n'intimide pas, est parfaitement illustrée par de petites touches, y compris par la déconvenue des journalistes étatsuniens qui découvrent que l'Empereur nippon est un homme ordinaire.

En revanche, le symbolisme de Sokourov est parfois un peu trop appuyé. Quand Hirohito émerge de son refuge pour la première fois du film, il surprend des soldats américains qui se disputent au sujet d'une grue apprivoisée du parc impérial et qui échangent des commentaires au sujet de son plumage blanc, si doux, à l'instar de l'existence confortable de l'Empereur sain et sauf dans son abri, loin de la ville détruite par les bombardements et de son peuple réduit à la misère. Un peu évident.

Mais l'économie de moyens de Sokourov impressionne. Tout est dans le jeu de l'acteur Issei Ogata, qui semble répéter muettement ses répliques avant de les prononcer. Comme le remarquent des G.I. en voix off, cela le fait aussi ressembler à un poisson — hors de son milieu naturel? Les autres acteurs japonais sont également efficaces, mais le personnage du général MacArthur ainsi que son interprète sont moins convaincants. Ces derniers jouent trop clairement les utilités pour se détacher de la même façon. Du coup, tout nous ramène à l'Empereur, le descendant d'une déesse solaire qui va accepter de se montrer à son peuple au moment où le soleil levant du Japon menace de se coucher...

2006-01-13

Le déséquilibre électoral

Quant aux conséquences, on peut inclure parmi celles-ci la sur-représentation de certaines tendances plus conservatrices aux dépens des orientations idéologiques plus présentes en ville. L'autre jour, Mario Dumont a incité les Québécois à cesser de voter pour le Bloc. Sans se commettre en faveur des Conservateurs, il a certainement indiqué qu'il s'agissait à son avis de la meilleure solution de rechange.

L'influence de Mario Dumont est sans doute limitée, mais son avis a bénéficié d'un grand retentissement pour quelqu'un qui représente une circonscription dont la population électorale en 2000 ne dépassait pas 33 000 personnes... alors que la moyenne québécoise est de plus de 40 000. Son parti est surtout implanté dans le monde rural. Or, ceteris paribus, il est plus facile pour un parti de prendre son essor en conquérant des circonscriptions sous-peuplées. D'abord, les comtés disponibles seront plus nombreux. La population électorale qui justifiera trois circonscriptions dans une région rurale n'en justifiera que deux dans une région urbaine. Ensuite, il sera plus facile de convaincre un plus petit nombre de personnes de changer d'allégeance.

Ainsi, un parti conservateur comme l'ADQ peut naître et accéder à une certaine reconnaissance nationale, tandis qu'un parti plus progressiste — dont l'habitat naturel est plus urbain — doit s'attaquer à des circonscriptions moins nombreuses et plus populeuses. Dans l'élection canadienne actuelle, on constate le résultat. Mario Dumont peut tenter de faire pencher la balance en faveur des conservateurs, mais aucun personnage équivalent issu des mouvements progressistes ou libertaires n'aura les mêmes moyens de faire pencher la balance de l'autre côté.

Déséquilibre électoral, donc...

Libellés : Élections, Politique, Québec

2006-01-12

Voyage au Chili (3)

À mon retour de Cerro Tololo, j'ai entrepris de visiter un peu la région de La Serena. La ville de La Serena a une longue histoire. Fondée par les Conquistadores espagnols en 1544, elle a été

rasée par une révolte indigène avant d'être relevée de ses cendres par Francisco de Aguirre en 1549. Également attaquée par le corsaire anglais Francis Drake, la ville a tout naturellement conservé de cette jeunesse mouvementée une place d'armes (lieu où se rassemblaient les soldats ou miliciens en cas d'alerte) comme en Nouvelle-France à Québec ou Montréal. Il s'agit de la Plaza de Armas dominée par une cathédrale construite sur les fondations du premier sanctuaire. L'édifice visible aujourd'hui (à gauche) remonte au dix-neuvième siècle, l'architecte français Jean Herbage s'étant chargé du projet. Le quartier autour de l'église est resté bourgeois, sans doute assez chic, mais il était assez peu animé quand j'y suis passé.